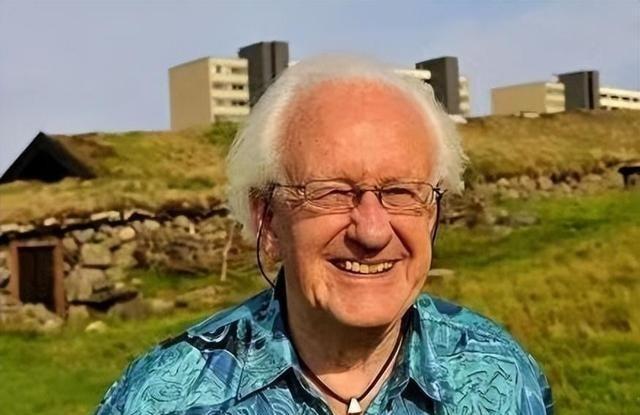

40年前,他预言苏联十年后必亡,20年后他再次预言,美国必然会在2025年年走向崩溃,这个人到底是谁?他为何这么说呢? 约翰·加尔通是挪威著名社会学家,生于1930年,早年投身和平研究领域。他创立了国际和平研究中心,并被提名诺贝尔和平奖多次。他的理论框架聚焦帝国兴衰的结构性矛盾,认为大国衰落源于内部经济失衡、军事过度扩张和社会凝聚力瓦解。这种观点源于对罗马帝国和奥斯曼帝国的历史考察,他用数据和逻辑构建模型,避免主观臆测。加尔通一生著述丰富,强调帝国不是因外部打击而亡,而是自身矛盾积累到临界点。他的方法接地气,却深刻:不看表面繁华,而是挖根源。这让他在学术界脱颖而出,也招致争议,因为他的预言常常直指大国软肋。到1980年,他已积累足够证据,准备挑战当时的主流认知。 1980年,加尔通在国际会议上公开预测,苏联将在11年内解体。当时苏联正值军力鼎盛,核武库庞大,西方国家对其保持警惕。他的判断基于对苏联体系的系统分析:资源严重倾斜向军工生产,而民生领域长期匮乏。这种失衡不是偶然,而是计划经济下资源配置的必然结果。加尔通指出,苏联的军费占国民生产总值比重高达15%以上,却无法保障基本生活用品供应。粮食产量虽有集体化政策支撑,但激励机制缺失导致效率低下,年年依赖进口填补缺口。这种经济模式表面强硬,实际脆弱,一旦外部压力增大,便易崩盘。他的预言一出,立即引发反弹,苏联学者斥之为妄想,西方媒体也视作奇谈。但加尔通坚持用事实说话,不为舆论所动。 苏联内部问题远不止经济一隅。加尔通特别强调民族矛盾的积累。作为多民族联邦,俄罗斯主导地位引发外围共和国不满,尤其是波罗的海三国,早有自治诉求。中央虽通过政治控制压制,但文化和语言差异如暗流涌动,无法根除。此外,阿富汗战争进一步暴露弱点。1979年入侵后,苏联军队深陷泥潭,伤亡数字攀升至数万人,财政负担加重数万亿卢布。这些因素交织,形成恶性循环:军费挤压民生,民生不满放大民族离心,阿富汗消耗加速经济透支。加尔通的分析逻辑清晰:帝国扩张本是为巩固权力,却反噬自身基础。这种矛盾不是孤立,而是系统性隐患,注定在某个节点爆发。他的观点虽遭冷遇,却为后世提供镜鉴。 1991年,苏联如期瓦解。12月25日,戈尔巴乔夫宣布辞职,克里姆林宫红旗降下,15个共和国相继独立。这正好应验加尔通的11年期限。解体过程从柏林墙倒塌开始,1989年东德民众涌向边境,象征性事件撕开裂口。随后,波罗的海国家率先脱离,经济改革失败加剧混乱。加尔通的准确性源于他对弱点的精准锁定:不是军事失败,而是内部多重矛盾协同作用。苏联的教训在于,忽略民生和多元性,只会加速衰亡。这次事件让加尔通声誉大增,也验证了他的帝国衰落理论:大国不是永固,而是有生限。 转入21世纪,加尔通的目光转向美国。2000年,他预测美国帝国将在2025年衰落。当时美国刚赢得冷战,经济高速增长,全球影响力无人匹敌。但加尔通从繁荣表象下看到隐患:经济结构依赖金融化和债务扩张。制造业外流严重,工厂从锈带迁至海外,贸易逆差年年扩大。华尔街主导资源分配,财富向少数人集中,底层中产萎缩。这种模式看似高效,实则空心化,一旦泡沫破裂,便难以为继。他的预言同样基于数据:美国国债从2000年的5.6万亿美元飙升,利息支付已占财政支出的10%以上。这种透支式增长,类似于家庭借债度日,早晚面临清算。 美国经济问题的根源在于不均衡发展。加尔通分析,全球化下,美国从生产转向投机,服装和电子产品多靠进口,国内就业岗位流失数百万。2008年金融危机就是前兆:次贷崩盘引发全球连锁,数百万房屋被拍卖,失业率升至10%。政府注入万亿美元救市,却未触及结构性缺陷。危机后,量化宽松政策推高资产价格,但实体经济恢复缓慢。到2025年,国债规模已超38万亿美元,相当于GDP的130%。利息支出每年近1万亿美元,挤压教育和基础设施投资。这种债务陷阱让财政空间日益狭窄,任何外部冲击都可能引爆。加尔通强调,这不是政策失误,而是帝国晚期的必然:中心吸纳外围资源,却忽略自身修复。 军事扩张是美国衰落的另一重锤。加尔通指出,美国在全球维持800多个军事基地,年开支超8000亿美元,占世界军费的40%。伊拉克和阿富汗战争耗资8万亿美元,士兵阵亡超7000人,却未换来稳定。2021年从阿富汗仓促撤军,喀布尔机场混乱场面震惊盟友,削弱了美国的威信。加尔通的理论中,军事霸权制造依赖:为维持影响力而战,却拖累经济。2025年,国防预算仍居高不下,但盟国开始转向多边机制,减少对美依赖。这种过度干预,不仅耗尽财力,还放大外交孤立。帝国军事化,本是为保护利益,却成为自缚枷锁。