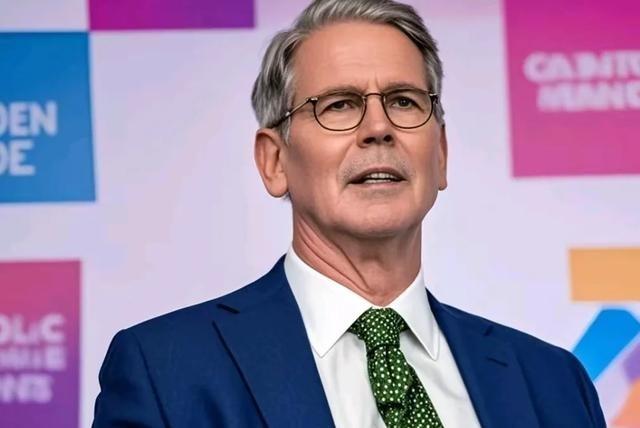

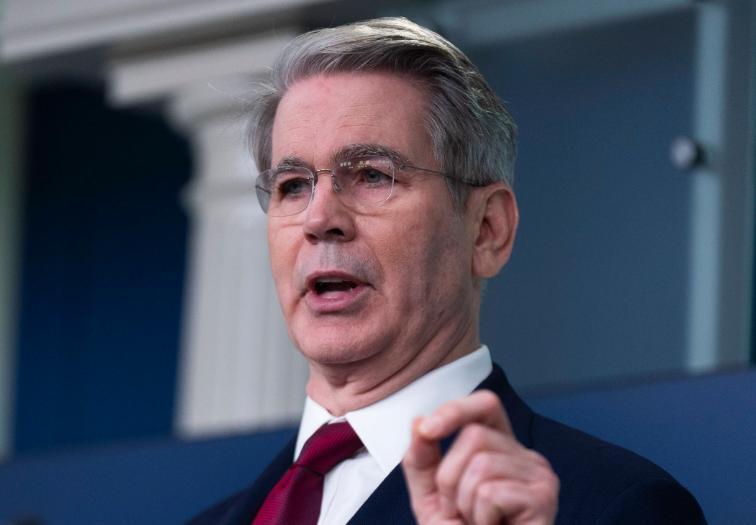

原以为中国收紧稀土,已经是最后的底牌了。然而没想到的是,前美国高官居然无奈表示:中国还留着后招没出,美国压根无能为力! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 所谓“稀土”,听起来好像不值钱,但它在现代工业中的地位,就像芯片之于科技,石油之于能源,是“不可或缺的命脉”。 从导弹雷达、F-35隐形战机,到电动车电机、风电叶片、半导体材料,几乎所有高端技术产业都离不开稀土。而全球稀土供应链里,有80%以上的精炼产能都掌握在中国手中,这个比例已经让其他国家望尘莫及。 换句话说,只要中国“卡脖子”,世界上很多高科技企业连生产线都难以运转。 美国当然不是没意识到这个问题。其实早在十年前,他们就开始想办法摆脱对中国的依赖,从重新开采矿山到投资替代材料,再到拉拢澳大利亚、日本等盟友共同建设稀土产业链。但问题在于,稀土虽然名叫“稀”,但开采并不难,难的是提炼和分离。 这个过程不仅技术复杂,还伴随着高污染和高成本。而中国在过去几十年里,不仅掌握了提炼技术,还形成了全球最完善的产业生态。 美国这边呢?本土矿山一旦开工,就会面临环保组织的抗议,官司一打几年;炼厂想建,又卡在成本和技术上。结果就是,即便花了巨资,美国的稀土产业依旧是“半拉子工程”,连自给自足都做不到。 所以,当中国宣布进一步收紧稀土出口,尤其针对部分高性能磁体材料、关键精炼工艺时,西方国家才真正慌了。 美国商务部立刻召集紧急会议,讨论应对方案;日本和欧盟也纷纷表示“高度关注”。但慌归慌,他们能做的其实不多。因为在这个领域,中国不仅掌握了资源,更掌握了话语权。美国现在唯一能做的,就是尽量说服中国“别太激进”。 这次前美国高官的表态,其实就透露出一种“认命”的无奈。他说:“我们原以为中国只是想通过限制出口来施压,但现在看来,他们的真正实力,是在全链条的控制上。” 这句话其实点破了关键。中国的底牌,不在于关不关出口,而在于即便完全开放,别人也造不出来、炼不出来。 中国的稀土战略,并不是临时起意。早在上世纪80年代,中国就开始系统布局稀土产业。 当时全球都在追求快速工业化,没人在意这些“冷门矿产”,而中国却默默投入科研力量,从矿石提取、分离、纯化,到磁体制造、下游应用,逐步建立起完整的技术体系。 等到21世纪,新能源、电子、军工产业爆发式增长时,中国的稀土产业已经如同一棵深扎大地的树,根系遍布全球。 而美国的失误,恰恰在于太依赖市场逻辑。他们曾经在加州经营过一个叫“芒廷帕斯”的稀土矿,号称全球储量最丰富。但因为环保法规严格、成本高昂,加上中国稀土出口价格低廉,美国企业根本竞争不过,最后只能关停。 更讽刺的是,这座矿后来虽然重新开采,但提炼环节的原料依旧送到中国加工——绕了一圈,又回到了原点。 中国的稀土政策,也并非“卡别人脖子”的阴谋,而是出于国家安全和战略产业保护的考虑。过去几年,中国稀土出口一直居高不下,但利润却被下游发达国家拿走。西方国家通过技术封锁,掌握高端应用专利,而中国只是“卖原料”。 如今形势反转,中国不但拥有资源,还掌握技术,终于有了说“不”的底气。这一转变,不仅改变了贸易格局,更重塑了全球产业链的权力平衡。 对美国来说,这样的局面可以说是“既尴尬又危险”。他们明白,若想在军事、芯片、新能源等领域保持领先,就离不开稀土。 可偏偏这个领域,他们的“命门”握在中国手里。这也解释了为什么最近几年,美国不断出台稀土相关政策,甚至把“减少对中国依赖”写进国家战略报告。 但纸上谈兵终究没用。产业链不是一朝一夕能建立起来的,尤其是这种从开采到精炼、再到应用专利的全流程体系,靠砸钱是砸不出来的。 更要命的是,哪怕美国真的建成了几家稀土厂,也解决不了上游供应的问题。 澳大利亚虽然是稀土储量大国,但技术和产能远不及中国;日本虽有技术,但缺资源;欧洲则压根没条件。这样一来,所谓“去中国化”听上去像是一种政治口号,实际操作起来却举步维艰。美国想靠联盟补短板,但各国的利益盘根错节,谁都不愿意为美国买单。 反观中国,这几年不仅巩固了稀土出口的主导地位,还在不断向高附加值产业延伸。比如稀土永磁体、稀土催化剂、稀土发光材料等,都已经成为中国的新优势。 尤其是在新能源车、电动机和风电设备领域,中国的稀土磁体几乎垄断全球供应。换句话说,就算美国不从中国进口“原矿”,也离不开中国制造的稀土产品。 这就是前美国高官所谓的“后招”。中国真正的底牌,不是限制谁,而是“别人根本做不出来”。他甚至感叹说:“哪怕我们现在全力投入,也要十年时间才能追上中国。”这句话听着刺耳,但事实就是如此。 参考信源:中国还留着后招没出,美国压根无能为力”-观察者网