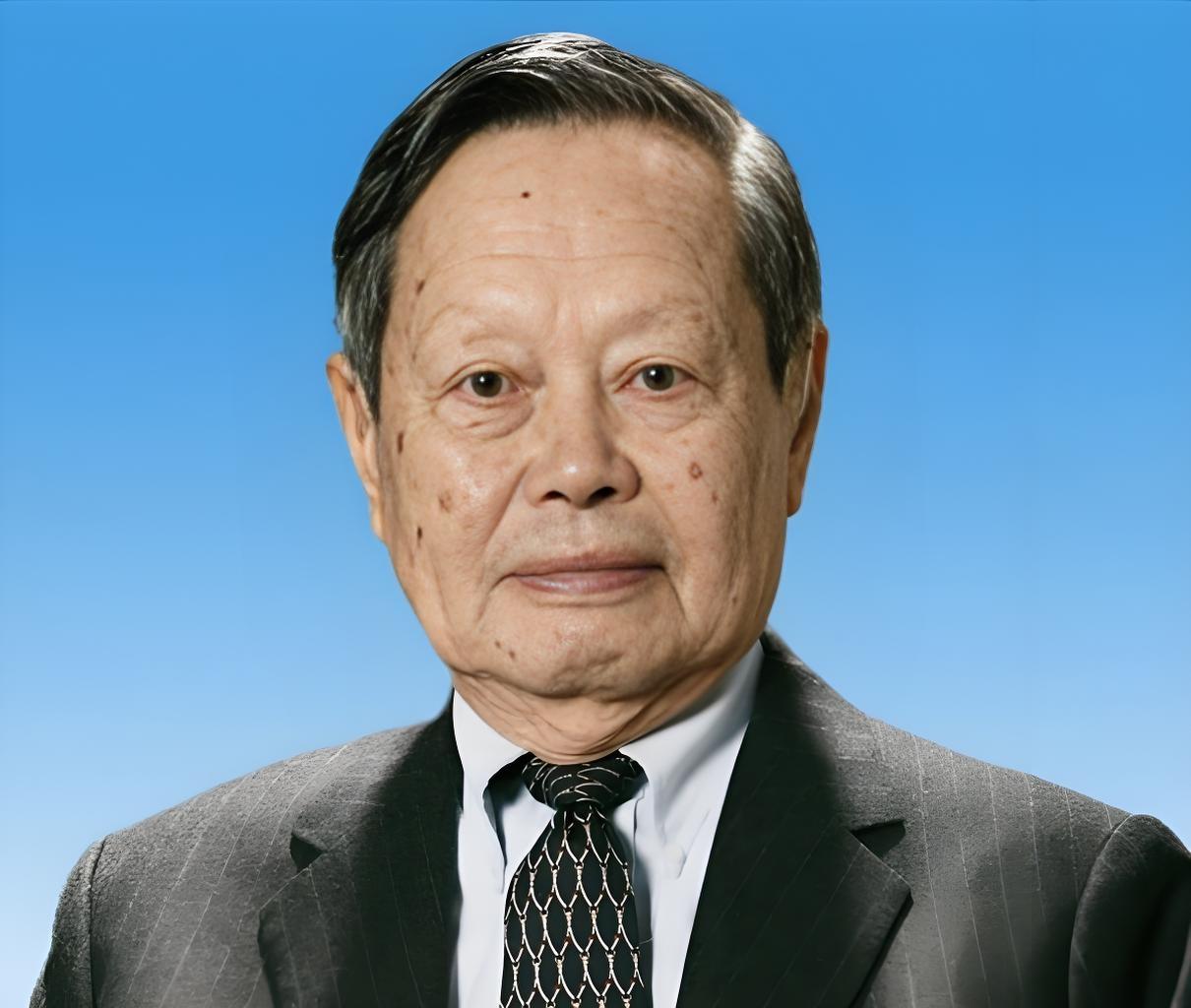

杨振宁先生去世 才知道中国最牛的大学 不是清华,也不是北大 而是叫西南联大,哪怕它只在云南昆明存在了不到九年,连个正经的校园都没来得及建好,却硬是在战火里交出了一份让清华北大都得服气的成绩单。 这所学校的诞生本身就带着股悲壮劲儿。1937年卢沟桥事变后,北平的北大、清华和天津的南开没法在原地办学了。三校先凑到长沙建了临时大学,可没待多久战火就追了过来。 师生们只能再次动身,一路辗转数千里,有的步行,有的坐船,好不容易才扎根昆明,正式改名国立西南联合大学。那会儿的昆明也不太平,日军的飞机时不时就来轰炸,学校连个正经校园都没有,校舍不是茅草搭的棚子,就是土坯垒的墙,刮风漏风,下雨漏雨。 可就是这么个简陋地界,一开学就聚起了全中国最牛的教书先生。文科里,陈寅恪研究魏晋隋唐史有自己的独门方法,冯友兰讲中国哲学史能把老学问讲出新意,朱自清不光写散文厉害,研究陶渊明也极有见地。 理工科更不用说,饶毓泰、吴有训这些教授,都是中国近代基础学科的奠基人。更难得的是这些先生大多中西兼通,教外国文学的懂国学,钻中国文史的也懂西方研究方法,上课从不照本宣科,净讲自己最拿手的真东西。 吴大猷教授就是个例子,他教的量子力学课直接连着国际前沿。后来杨振宁总说,自己能在物理领域有后来的成就,全靠在联大跟着吴大猷打下的底子。 这些先生们还特别较真,周培源教授为了让学生听得扎实,一门课非要拆成每周三次来讲,哪怕住得离学校几十里地,来回要走几小时山路也从不偷懒。 外文系的吴宓备课能把荷马史诗到莎士比亚的原著重新读一遍,讲课时整个人都融进作品里,感染力特别强。 先生们厉害,来上学的学生更不含糊。最早是三校的老学生,后来每年招生,全国各地的尖子生都往昆明挤,有的甚至放弃别的大学的学历重新报考。 杨振宁1938年考进来的时候,还是个高二学生,却凭着满分的数理成绩成了全校闻名的“明星学生”,在联大一口气读了六年本硕连读。李政道、朱光亚这些后来的学界泰斗,当年也都是慕名转来联大的学生。 学校对学生的要求严得近乎苛刻。一年级有专门的课业指导委员会,基础课成绩达不到标准根本升不了二年级。不管文理工科,不及格就是不及格,没有补考的机会,只能重修。 工科的学生更惨,每周都有考试,连星期天都不得闲,暑假还得接着上课,电机系的电工原理课不及格率高得吓人。化学实验更较真,数据差一点精度,老师就不签字,学生只能连夜重做。文科看似轻松,却要啃一大堆参考书,想学好照样得下苦功夫。 条件再苦,该有的教学环节一点没省。刚搬去昆明时,理工科仪器少得可怜,校方就凑钱从上海、香港甚至国外往回运,实在没有就自己动手做。物理系从大一到大四每年都开实验课,每周一次从没断过。 工学院的木工、金工实习从大一开始就要求严格,学生的工程画差一点都不行。日军空袭的时候,师生们就躲进防空洞,等警报一解除,立马回教室接着上课,课本都用布袋装着,方便随时跑路。 就是在这样的环境里,西南联大八年多里一共培养了八千多名学生。这其中出了2位诺贝尔奖获得者,杨振宁和李政道1957年拿奖的“宇称不守恒”理论,根子就在联大时期的积累。 还有8位“两弹一星功勋奖章”获得者,邓稼先、朱光亚这些名字,撑起了中国国防科技的半边天。中国两院院士里,有一百多位都出自联大,人文领域的大师更是能数出一长串。 更让人动容的是,还有八百多名学生主动参军上了前线,有的加入远征军,有的成了飞虎队的翻译,占了学生总数的百分之十四。 许渊冲先生当年就在飞虎队里当翻译,中文情报拿到手就得立马转成英文,一点差错都不能有,直接关系到空战的胜负。这些年轻人一边读着“中兴业,须人杰”的校歌,一边用实际行动践行着报国的誓言。 1946年抗战胜利后,西南联大完成了使命,重新拆分成北大、清华、南开三校。但它留下的东西从来没消失过。 当年的师范学院留在了昆明,后来发展成云南师范大学,八十多年里培养了四十多万人才。清华、北大、南开这三所母校,也没忘这段历史,几位老校长发起的腾冲科学家论坛,就是想在云南延续联大的学术精神。 杨振宁先生直到晚年还总回昆明看看,2013年九十多岁高龄时,还在西南联大校友友谊林栽下过一棵国槐。 他说联大的六年是自己治学路上最关键的时期,那种师生间的认真精神,一辈子都受用到。现在西南联大博物馆里专门设了诺贝尔奖展区,里面摆着先生当年的准考证、学籍卡,还有他和恩师们的合影。 这所没有像样校园的大学,之所以能成为传奇,从来不是靠硬件。是大师们的敬业,是学子们的刻苦,更是那种把读书和家国命运绑在一起的信念。战火能烧了校舍,却烧不掉“刚毅坚卓”的校训,也挡不住教育的力量。 直到今天,提起西南联大,人们想起的不只是那些耀眼的成绩单,更是中国人在苦难里照样能办出顶尖教育的骨气。