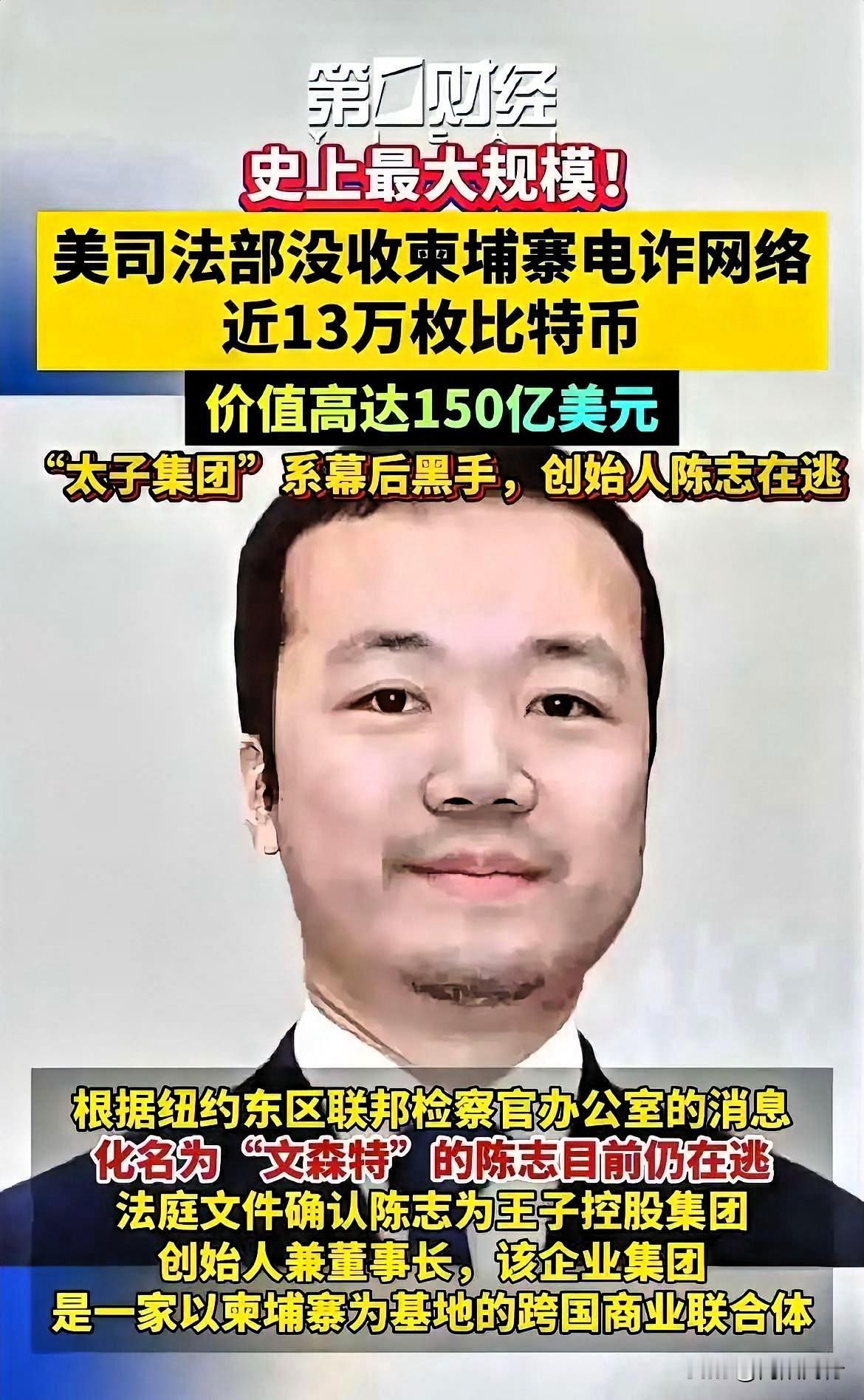

对人贩子(法律上主要对应“拐卖妇女、儿童罪”)的刑罚,并非越重越好,而应遵循“罪刑相适应”和“精准打击”的原则,构建一个轻重有别、罚当其罪的刑罚体系。一个“好”的判决,应能最大限度地威慑犯罪、保护受害人,并体现司法公正。 一、现行法律基础与量刑阶梯 我国《刑法》第二百四十条对拐卖妇女、儿童罪规定了明确的量刑阶梯,这本身就是一套相对完善的体系: 1. 基础刑: 处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 · 这适用于大多数拐卖既遂的案件,是惩罚的基准线。 2. 加重刑: 在八种严重情节下,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 · 这八种情节包括:犯罪集团首要分子、拐卖三人以上、奸淫被拐卖妇女、诱骗强迫被拐卖妇女卖淫、使用暴力胁迫或麻醉方法绑架、造成被拐卖人重伤死亡、将妇女儿童卖往境外等。这精准地打击了犯罪中最恶劣的行为。 3. 极刑: 情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。 · “情节特别严重”通常是指上述加重情节的极端情况,例如造成多人死亡、手段极其残忍、对社会造成极其恶劣影响等。 这套体系的核心在于 “区别对待” ,它认识到人贩子内部也存在角色分工、行为恶劣程度和主观恶性的差异。 二、为什么“一律死刑”并非最佳选择? 民间常有“人贩子一律死刑”的呼声,其情感可以理解,但从法理和实效上看,并不可取: · 断绝犯罪者退路,危及受害人安全: 如果绑架即面临死刑,那么人贩子在面临抓捕时,极可能选择杀人灭口、拼死反抗,因为“横竖都是死”。这会将本可被解救的受害人置于极度危险的境地。 · 破坏司法证据链: 在团伙犯罪中,从犯为了争取宽大处理(如立功减刑),会积极指证主犯、提供线索解救被拐人员。若一律死刑,将无人愿意转为污点证人,导致破案难、解救难。 · 违背刑罚的谦抑性和比例原则: 刑罚的轻重应与罪行相称。一个初次参与、仅负责运输且未造成人身伤害的从犯,与一个残害多名儿童的主犯,若均判死刑,显失公平,有损司法权威。 三、构建更“好”的判罪体系:精准化与综合化 一个更理想的判罪策略,应在现有法律基础上,向“精准化”和“综合化”深化: 1. 精准化量刑:细分情节,罚当其罪 · 严惩“造恶之源”: 对犯罪集团的组织者、领导者、首要分子,以及长期、职业化、以拐卖为业的人贩子,应坚决适用重刑直至死刑。他们是犯罪的根源。 · 严惩“施暴者”: 对在拐卖过程中实施强奸、故意伤害、虐待、残害被拐卖人行为的,应依法数罪并罚,并从重惩处。这部分的刑罚应与其暴力行为直接挂钩。 · 分化“协助者”: 对出于经济利益诱惑、仅提供运输、中转、看管等辅助作用的从犯,应依据其作用大小、是否造成严重后果、有无悔罪和立功表现,在法定刑内判处相对较轻的刑罚。这有利于瓦解犯罪团伙。 2. 综合化惩处:经济惩罚与连带责任 · “罚到倾家荡产”: 除了人身自由刑,必须强化财产刑。应处以高额罚金,并追缴所有违法所得。让犯罪者在经济上“血本无归”,能极大削弱其犯罪动机。对于造成受害人身心严重损害的,应支持高额民事赔偿。 · 追究“买方刑责”: 没有买卖,就没有伤害。必须严格执行《刑法》第二百四十一条“收买被拐卖的妇女、儿童罪”。对买方市场进行严厉打击,是根治拐卖犯罪的关键一环。只有让“买”和“卖”同罪同罚,才能从源头压缩犯罪空间。 3. 司法理念:以受害人为中心 · 判决应体现对受害人的救济: 在量刑时,应考虑犯罪行为对受害人及其家庭造成的终身创伤。司法程序应尽可能保护受害人隐私,避免二次伤害。 · 支持民事索赔: 鼓励并保障被拐卖者及其家庭提起附带民事诉讼,索赔医疗费、心理康复费、精神损害赔偿等,让判决不仅惩罚犯罪,也抚慰伤痕。 结论 综上所述,对人贩子“判什么罪行比较好”的答案,并非一个简单的刑种或刑期,而是一套以现行法律为框架,兼具威慑力、精准度和人文关怀的司法系统工程。它要求法官在审理时,能像外科手术般精准地剖析每一个犯罪环节、每一个犯罪人的具体罪责,做到重罪重罚、轻罪轻罚,同时辅以严厉的经济制裁和对买方市场的打击。唯有如此,才能实现法律惩罚犯罪、保护人民、维护正义的终极目的,这才是对社会和受害者最负责任的态度。