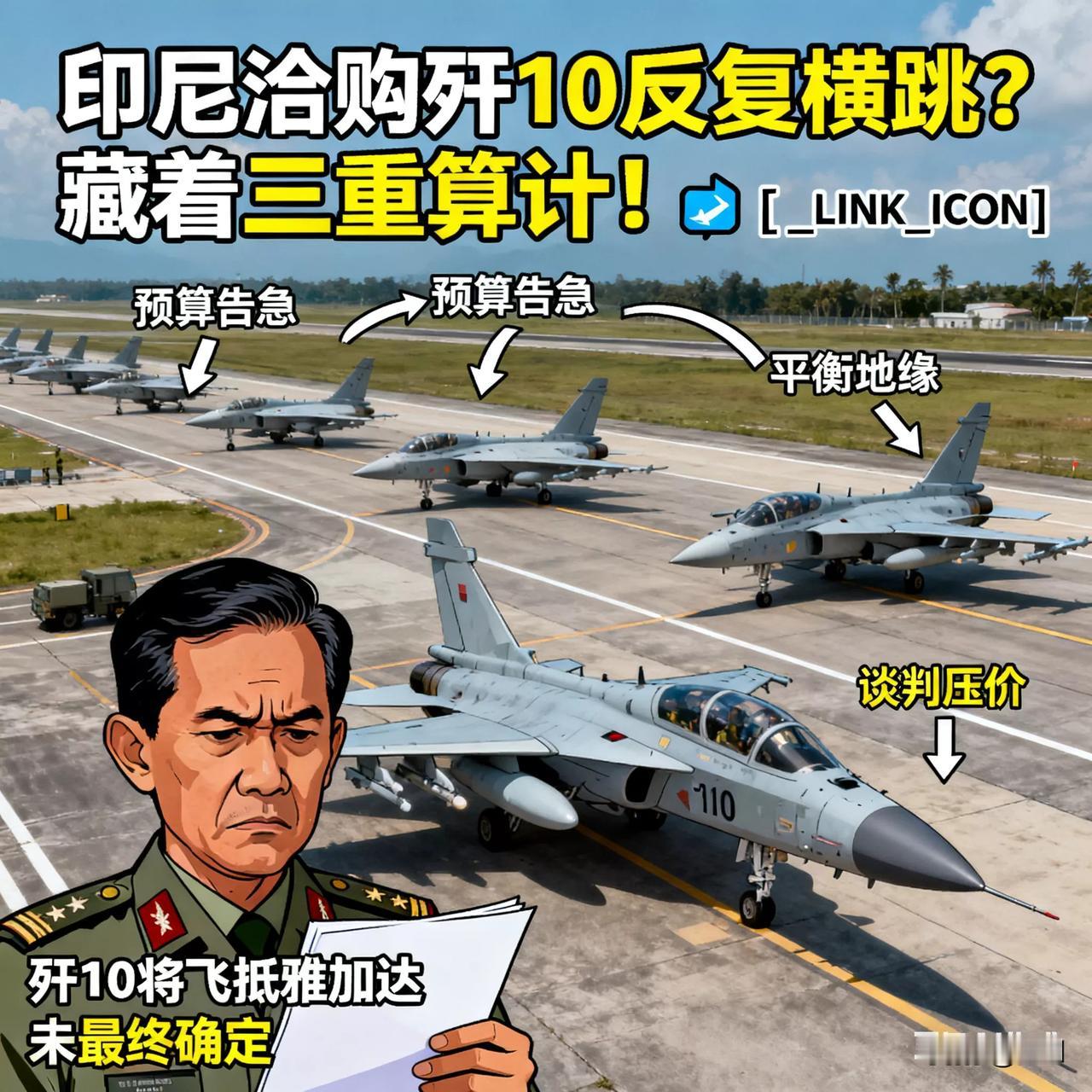

印尼总统普拉博沃宣布了:印尼将停止对韩国KF-21联合研发项目的追加出资,并公开表示,印尼投进去的钱并没有换来应有的技术与战斗力,印尼要另寻买家和合作伙伴。 普拉博沃上任后的几次公开发言已经释放出印尼防务独立化的倾向。他主张的是“可用、可控、可持续”的军备体系,而不只是扮演一个出钱的角色。 这与印尼过去在KF-21项目中的角色形成了某种割裂。项目启动初期,印尼被视为重要的合作方之一,但现实是,这种“合作”过于倾向于资金支持,技术转让则始终是一道模糊的账。 印尼国内很多军方人士早就对这个项目抱有疑虑,如今总统亲自出面终止追加出资,等于为这份疑虑盖上了官方印章。 KF-21项目曾被韩国视为迈向自主国防工业的关键一步,旨在打造一款介于第四代和第五代之间的中型战斗机。 对韩国而言,它不仅是一项技术挑战,更是一次雄心壮志的体现。而邀请印尼加入,本质上是出于资金需求与战略拉拢的双重考量。 印尼在项目初期承诺支付一定比例的开发费用,作为交换,韩方许诺将转让部分技术,并允许印尼参与部分生产环节。听起来是双赢,但理想与现实之间的缝隙逐渐拉大。 印尼方面并非没有履行责任,尽管在支付进度上存在波动,但这背后有其复杂的财政安排。 问题的核心在于,印尼迟迟没有从中获得实质性的技术回报。这并非是对韩方的不信任,而是现实中的技术门槛和政策壁垒让“合作”变成了“购买”。 从印尼的角度看,这样的项目意义越来越模糊。既不能增强自身的技术能力,也无法在未来获得自主生产的权限,那与采购成品战机有何区别? 普拉博沃政府的选择,是对印尼国防战略的一次再定位。他更倾向于“真正的合作”——即以能力建设为核心的合作,而非仅仅为他国项目输血。 这个背景下,印尼开始向其他国家伸出橄榄枝。俄罗斯的苏系战机、法国的阵风战机,甚至和中国的合作项目都在评估清单之中。 可以肯定的是,印尼正在寻找一个更匹配自身发展需求的伙伴关系,而不是一个单方面的资金输出口。 KF-21项目的长期可行性,更多依赖于韩国本国的财政支撑和军工企业的协同能力。印尼的退出或许会带来短期的财务压力,但项目本身并不会因此停摆。 然而,它所释放的信号不容忽视:在当前的国际安全格局中,所谓“联合研发”的合作模式,若不能真正实现共建共享,终将面临信任危机。 印尼的退出,也让人重新思考“技术转让”这件事的现实意义。在防务领域,技术并非普通商品,它更像是一种国家战略资源。 大多数国家在对外转让时都极为谨慎,哪怕是盟友之间,也往往设置重重限制。这让很多发展中国家在参与联合研发项目时,常常陷入“出钱不出权”的尴尬局面。印尼这次的决定,无疑是对这种模式的一次反击。 更进一步看,印尼的行为背后,也折射出全球军备合作正在悄然变化的趋势。过去,大国主导、小国跟随的模式逐渐失灵。 越来越多国家开始强调自主可控,强调技术主权。在这一背景下,联合研发项目必须转型,必须让参与国真正拥有参与感与获得感,否则合作只是表面文章。 普拉博沃政府的这一举动,也在国内赢得了一定的掌声。舆论普遍认为,国家的每一笔军费都应花得其所,不能沦为“外交象征”。 在资源有限的背景下,如何确保每一项军购、每一个合作项目都能带来实质性的战略收益,是印尼新政府必须面对的现实问题。 未来的印尼将如何在大国之间寻找平衡点,如何构建一个有韧性的国防工业体系,这些问题都值得关注。 普拉博沃的选择或许只是个开端,真正的挑战,在于如何将“重新选择”转化为“自主发展”的底气。 对其他发展中国家而言,印尼的这步棋也许会成为一个参考样本,提醒大家在参与国际合作时,既要看眼前的利益,更要看长远的能力成长。 在多极化日益明显的今天,印尼的选择既是现实的权衡,也是战略的表达。它不仅是对KF-21项目本身的否定,更是一种态度的公开表达:合作必须建立在平等和互信基础上,技术转让不能只是口头承诺,合作方必须真正成为伙伴,而不是只在财务报表上的一行数字。