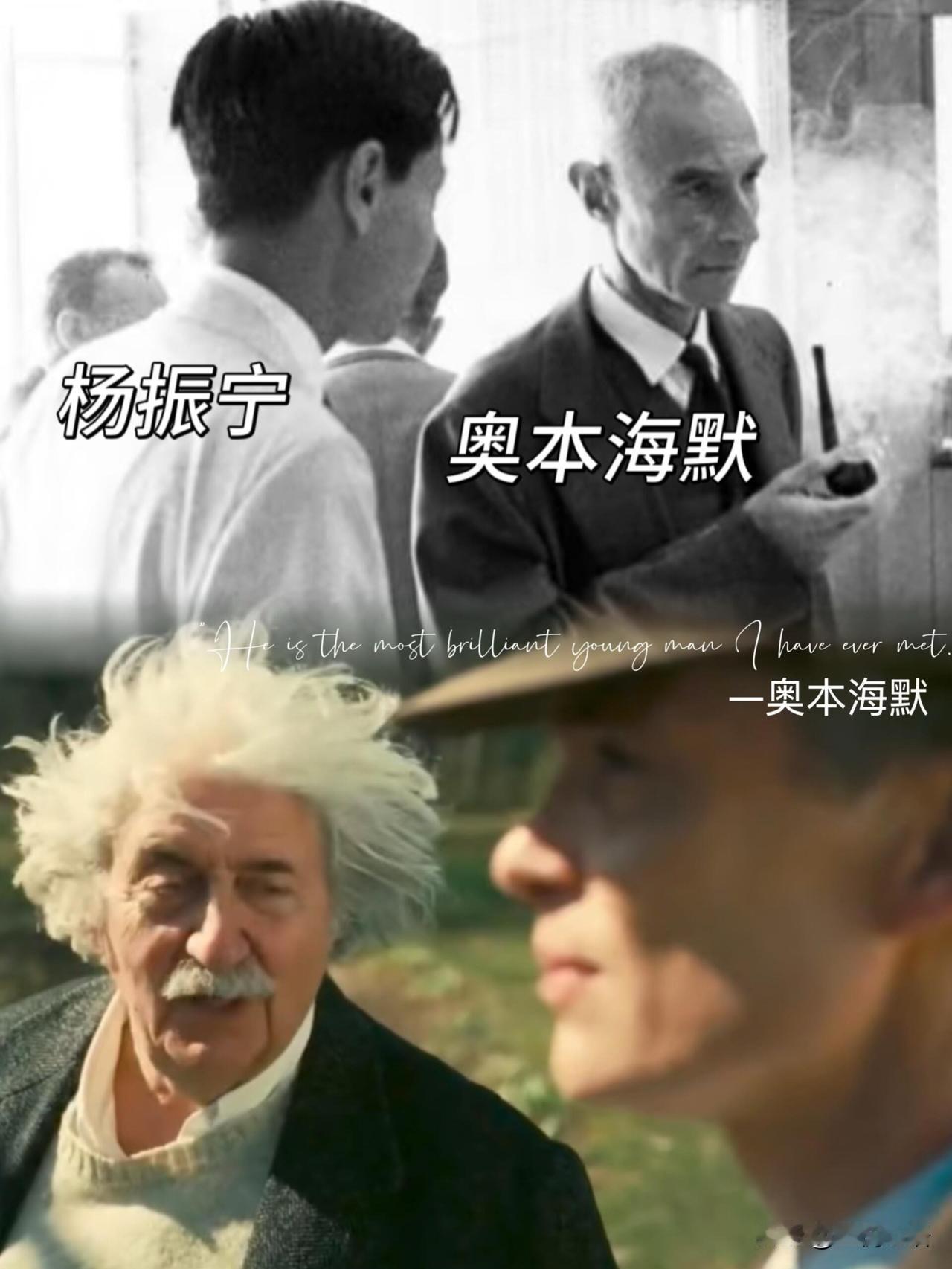

一定要建,不建中国将落后30年! 2016年,中国科学界上演了一场公开的“世纪辩论”。对撞机该不该建?1400亿该往哪投?是一场技术讨论,更是一次国家战略的拷问。 站在聚光灯下,一个是诺贝尔奖得主杨振宁,一个是高能物理领军人物王贻芳。两位顶尖科学家,观点针锋相对,言辞毫不留情。 对撞机这事可不是头一回听说。欧洲有个CERN,几十年前就干了这事,它的“明星产品”,大型强子对撞机,曾发现了“上亿奖金”的希格斯粒子,成了粒子物理界的里程碑。 中国的CEPC,中文名叫“环形正负电子对撞机”,本想接过这根接力棒,走得更远点,甚至再升级成超级质子对撞机,成为世界最大、最先进的粒子碰撞装置。 这不是小打小闹,光是第一阶段就需要四百亿,全部搞完要上两千亿。 就这个数字,已经足够让全国数百万教师的工资涨一大截,或是让西部几百所小学焕然一新。所以争议也就来了。 王贻芳说:“一定要建,不建中国将落后30年。”这不是危言耸听。他的意思很直接:中国科学不主动出击,就永远只能跟在别人后面跑。 希格斯粒子是现在粒子物理的“风口”,谁掌握研究平台,谁就能引领未来几十年的科学方向。CEPC是个机会,中国如果错过,下一次可能就是半个世纪之后了。 除了科学野心,王贻芳还看到了技术的“外溢效应”。对撞机不是砸钱做实验那么简单,它背后涉及超导磁体、真空系统、精密探测、数据处理等几十项高精尖技术。 每一项都可能带动一批产业升级,甚至催生新的产业链。更别说对国内年轻科学家的吸引力,如果中国能成为全球物理学者的“圣地”,那对人才的意义,不亚于办一所世界顶尖大学。 但杨振宁却泼了一盆冷水。他的观点也很有分量,直言对撞机“性价比太低”,而且“可能为他人做了嫁衣”。 他说得很现实,就算对撞机建起来,真要从实验里挖出新理论、搞出成果的,可能还是外国理论学家,中国只是提供了平台和设备,就像盖了个舞台,却没抢到话筒。 更重要的是钱从哪来。2000亿不是天上掉下来的,国家财政是有限的,投到对撞机上,别的科研领域就得让一让。 杨振宁特别强调了基础教育,说中国真正的短板不在高端科研,而在教育的“地基”。 西部很多孩子连像样的教学楼都没有,农村教师还在用粉笔黑板。相比之下,对撞机的投入回报周期太长,社会普惠度也不高。 这场辩论从实验室烧到了公众舆论场。2016年,杨振宁通过公开信明确反对,王贻芳随后在《知识分子》等平台进行逐条回应,两人交锋点对点,毫不回避。 科学圈也分成了两派,数学家丘成桐力挺建设,认为中国必须有自己的“科学图腾”,而物理学家何祚庥则站在杨振宁一边,担心大项目消耗过多资源。 争议之后,项目进度也不是一帆风顺。截至目前CEPC仍未获得国家正式立项。虽然中科院高能所一直在推进技术预研、优化设计,但主管部门始终没有给出明确启动时间。 2023年一场国际评审会召开,专家认为项目技术上可行,但在经济可行性和国际合作机制上仍有大量问题待解。 国际上欧洲人也没闲着。CERN已经提出了下一代“未来环形对撞机”计划,目标是2040年启动建设,这对中国来说是实打实的压力。 如果CEPC迟迟不开工,全球粒子物理的中心仍将牢牢掌握在欧洲手里。 所以问题就回到了原点:中国该不该建?建了值不值? 这不是一个靠情怀就能决定的问题。王贻芳强调的是科学主权,是中国能否在最前沿领域拥有话语权。 杨振宁提醒的是国家整体利益,是每一分钱该花在什么地方。两种声音都不无道理,一个从未来看现在,一个从现实看未来。 这场辩论的背后,其实是对国家发展策略的深层思考。 是该“集中力量办大事”,把希望押在一颗科技“明珠”上?还是该“厚积薄发”,让整体科研土壤更肥沃?没有绝对答案,也没有对错黑白。 截至2025年11月,对撞机还在图纸上,但争论早已超出了实验物理的范畴。 它成了一个符号,象征着中国科技如何走向世界舞台,也映射出中国社会怎样看待资源分配、战略选择和长远利益。这或许才是这场辩论最大的意义。 信息来源:《杨振宁:我不是反对中国做加速器,是现在不要做》——澎湃新闻