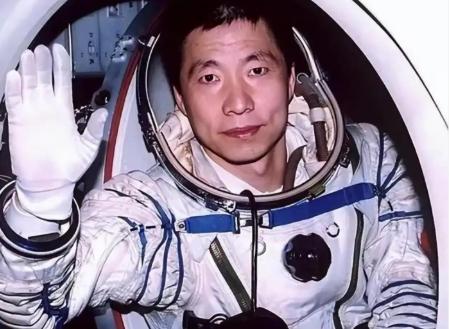

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15日,清晨9点,杨利伟搭载神舟五号,从酒泉卫星发射中心起步,成为中国飞向太空的“第一人”。 可谁能想到,这趟举国欢庆的飞天之旅,从头到尾都藏着要命的凶险,他能活着落地真的是从阎王爷手里抢回来的,后来没再登天,全是这些生死关头攒下的必然结果。 火箭刚飞没多久,恐怖的事儿就来了,起飞大约十几秒后,火箭突然开始剧烈共振,那种震动不是咱们坐火车遇到的颠簸,是像有无数只手在猛晃你的五脏六腑,杨利伟后来回忆说,那26秒里他感觉自己的五脏六腑都要碎了,胸口像压着千斤巨石,连呼吸都得拼尽全力。 这可不是小事,航天训练里离心机带来的超重考验他都扛过来了,可这种突如其来的共振是之前没预料到的,当时他浑身的血液都像被甩到了身体两边,眼前开始发黑,意识都快模糊了,手就在警铃旁边,按下去就能终止任务,可他知道这是国家第一次载人飞天,咬着牙硬是没碰。 这26秒,说是濒死一点不夸张,后来技术人员说,再晚几秒,他可能就真的挺不过去了。 就这一下,对他身体的冲击可想而知,咱们普通人摔一跤都可能落下病根,何况是这种能震碎内脏的共振,身体底子再好也经不住这么折腾。 好不容易熬到入轨,太空里的寂静又给了他一记闷棍,343公里的高空,周围漆黑一片,连声音都没有,可突然就传来“咚、咚、咚”的敲门声,不是清脆的叮当声,是像木锤子敲铁桶那样的闷响,一阵一阵的,不分白天黑夜,一点规律都没有。 杨利伟赶紧趴在舷窗旁边找,外面除了星星啥都没有,舱里就他一个人,这声音到底哪儿来的?换谁在那种孤立无援的地方,都会头皮发麻,说不定都得想到是不是有啥未知的东西。 后来才搞明白,这是舱体材料在太空压力变化时发生微小变形弄出来的动静,“月宫一号”实验和苏联当年的实验都证实了这点,可当时杨利伟哪知道啊,只能硬着头皮扛着这种未知的恐惧,这种精神上的折磨,比身体上的痛苦更熬人。 最吓人的还得是返回的时候,飞船进入大气层,外面摩擦产生的高温把舷窗烧得通红,红的白的碎片不停往下掉,这还没算完,右边的舷窗突然开始裂了,裂纹就像家里的玻璃被砸了一样,一块一块的,越来越多。 要知道,外面可是一千六七百度的高温,比炼钢炉还热,杨利伟当时脑子里“嗡”的一声,立马想到了美国哥伦比亚号航天飞机,就是因为一个防热板裂了,最后整个飞船都解体了,七名航天员全没了。 他心里能不慌吗?结果没等他缓过来,左边的舷窗也开始裂了,这时候他反而稍微放了点心,想着这种故障重复出现的概率太低,可能不是窗户本身坏了。 回来才知道,是舷窗外面的防烧涂层裂了,不是玻璃窗本身,可当时在天上,谁能分清是涂层还是玻璃?这一路简直是踩着刀尖往回走,稍微出一点错,就成了有去无回。 就这么一趟生死之旅,杨利伟虽然捡回了一条命,但身体肯定受了不少暗伤,落地的时候,麦克风的棱角还把他嘴角磕破了,留了个疤,这还是小事,那些看不见的损伤才更要命。 而且航天员选拔条件极其苛刻,别说受过这种高强度冲击,就算是一点小毛病都可能被刷下来。 更重要的是,杨利伟自己心里清楚,中国载人航天不能只靠他一个人,他后来成了载人航天工程副总师,专门管航天员的选拔和训练,他吃过的苦、遇到的险,都能变成经验教给后来的航天员。他说,让更多人能安全飞天,比他自己再飞一次有意义多了。 咱们想想,他是第一个吃螃蟹的人,当时的技术条件和现在没法比,神舟五号的返回舱才不到6个立方,测控覆盖率只有15%,好多风险都是第一次遇到。 他用自己的命趟出了一条路,后来的神舟六号、七号就能改进设备,比如把麦克风换成海绵包裹的,解决共振问题,这些都是他用生死换来的。 现在他虽然不上天了,但每天都在为航天事业忙活,培养出了更多的航天员,看着他们坐着宽敞的空间站在太空工作,能随时和地面打电话,吃着不重样的太空美食,他比谁都高兴。 所以说,杨利伟后来没再登天,根本不是别的原因,就是那次飞天太险了,他能活着回来就已经是奇迹,身体和精神都经了太多考验。 而且他把更多的机会留给了年轻人,用自己的经验守护着后来者的安全,这比再上一次太空更了不起。 他是真正的英雄,不是非要一次次飞天才算英雄,这种为了国家事业甘愿付出的担当,才更值得咱们敬佩。