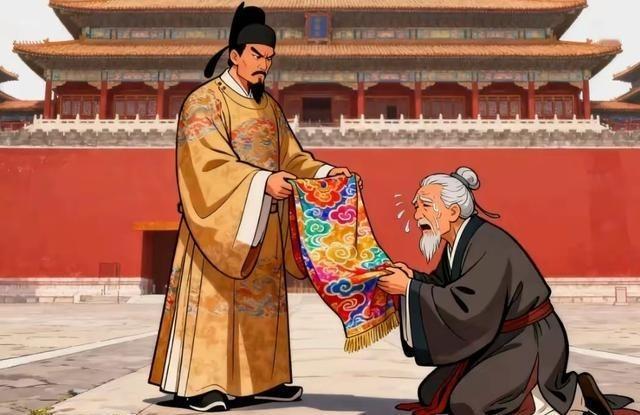

1879年,浙江巡抚谭钟麟午睡之后,路过通房丫头卧室时与之发生关系。而就是这一次丫头便怀了孕,一年后生下一子,便是后来大名鼎鼎的风云人物:谭延闿。 1916年,在长沙谭家宅院里的灵堂,38岁的谭延闿穿着孝服,突然转身躺倒在母亲的棺材上。 因为,族老们摇头:“妾室走正门,坏了祖宗规矩。” 可他偏固执:“今天要么抬我出殡,要么抬她走正门。” 这一躺,是儿子给母亲最后的“讨说法”! 李氏的起点,不过是朋友家陪嫁来的丫头。 1879年谭钟麟任浙江巡抚,午睡路过通房卧房时,一时兴起进了她的房间。 等李氏怀了孕,谭钟麟才想起给她个名分,收房做了妾室。 她模样清秀,手脚麻利。 可进了谭家,身份便被一张婚契碾碎。 她成了“李姨太”,排在陈夫人之后,连姓氏都成了附属品。 谭家规矩严到骨子里,正室陈夫人坐主位,几房妾室按入门顺序排,唯独她永远站在桌旁。 盛饭时要踮脚够橱柜顶层的瓷碗,布菜时要把手背在身后,添汤也得看主子的脸色。 谭延闿出生那天,谭钟麟还在睡懒觉。 李氏疼得喊出声,把他吵醒,他翻了个身继续睡。 接生的产婆悄悄说:“老爷,是个公子。” 谭钟麟揉着眼睛起来,瞥了眼襁褓里的孩子,随口起了“延闿”的名字。 后来有人说他梦到清朝重臣何凌汉,觉得儿子是“伟器转世”,才特意请人取的。 可“延闿”的母亲,依然是那个站着端汤的妾室。 李氏把所有希望,都缝进了谭延闿的书包里。 5岁送私塾,谭钟麟定了死规矩,三天一篇文,五天一首诗,每天练大小楷数页。 李氏比谁都紧,半夜起来摸儿子的砚台,看墨汁有没有干。 清晨把热粥端到书房,怕凉了伤胃。 她很少夸儿子,只说:“你爹要的是‘会元’,你得替娘争口气。” 谭延闿懂。 他看惯了母亲站在桌旁的背影,看惯了仆人使唤她“去拿茶”“去洗帕子”,看惯了陈夫人坐着说话时,母亲低头搓衣角的样子。 13岁童子试,谭延闿中秀才。 湖南200多年没出这么年轻的秀才,曾国藩当年考了七次才中。 消息传来,李氏正在厨房择菜,手一抖,青菜掉在地上。 谭钟麟拿着喜报冲进厨房,看着蹲在地上的妾室,突然说:“明儿让她歇一天。” 可“歇一天”不够。 谭延闿16岁中举,24岁进京赶考。 会试放榜那天,喜报比他先到家。 谭延闿是会元,清朝最后一次科举的会元。 谭家吃饭的桌子旁,李氏还是站着。 仆人喊“三少爷中了会元!” 谭钟麟手里的筷子掉在桌上,他抬头看李氏:“李氏,坐。” 仆人搬来椅子。 可李氏没敢动,她看看谭钟麟,又看看陈夫人。 陈夫人端着茶碗,轻轻点头。 李氏这才慢慢坐下,端起碗,眼泪掉进饭里。 24年,她终于坐上了属于“谭家媳妇”的椅子。 1916年,李氏病逝。 谭延闿从湖南都督任上赶回长沙,第一句话就是:“母亲的灵柩,要从正门抬出去。” 族人炸了锅。 谭家宅子在宗祠后院,出殡要过宗祠大门,按规矩妾室只能走侧门。 “这是祖宗的规矩!”“让她走侧门,已经是抬举了!” 长辈们堵在门口,唾沫横飞。 谭延闿盯着那扇正门,想起母亲最后一次坐椅子的样子。 他突然转身,躺到棺材上。 “我谭延闿死了!”他吼道:“今天抬我出殡!” 族人的脸都气白了。 谭延闿是湖南都督,按规矩,都督的棺材能走正门。 他们面面相觑,终于让开了路。 母亲的棺材,从朱红色正门抬出去。 谭延闿跟在后面,一步一步走。 那天他没掉泪,可风把他的孝服吹得猎猎作响,像母亲当年站了24年的背影。 李氏走后,谭延闿再也没娶第二个女人。 原配方榕卿早逝,他守了一辈子寡。 有人问他为什么,他说:“我娘等了我24年,我要守着她的心意。” 他没去做大官,反而回乡办新学。 看到私塾里的孩子跪着读书,他想起自己小时候练字的苦。 他筹经费、聘老师,把附近的私塾都改成新学堂,甚至亲自去上课,教孩子们写。 后来孙中山找他,蒋介石请他做主席,他都婉拒了。 他说:“我娘的尊严,比官位重要。” 1938年,谭延闿病逝。 国民政府给他国葬,可他留下的遗嘱里,只有一句:“把我葬在母亲旁边,让她能看到我。” 谭延闿的一生,是“还债”的一生。 他欠母亲的,是24年的站姿,欠自己的,是“不让母亲再受委屈”的承诺。 那场出殡,撞开的不是正门,是一个儿子对母亲的亏欠。 而历史记住的,不是他的官位,是他躺棺材上的那股子劲,为了母亲,他敢和规矩拼命。 “母站廿四载,子换一道门。” 主要信源:(光明数字报——民国第一吃货谭延闿)