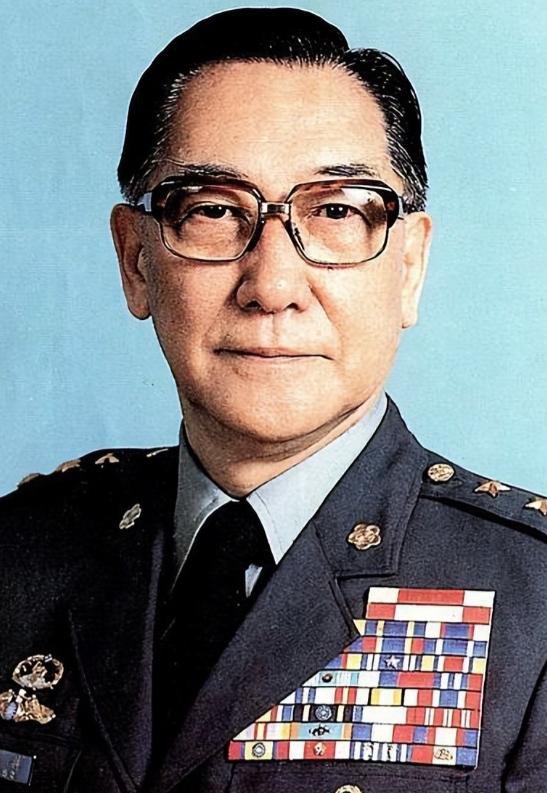

1997年秋天,台北荣总医院的病房门缓缓关上,蒋纬国的生命走到了尽头。 病床上的他,脸色灰白,穿着一套干净但褶皱的军装,胸前的勋章已经没有了往日的光彩。 房间里没有军号,没有仪仗,只有仪器的嘀嘀声,断断续续地响着,像是他一生残破的节奏。 那年,他81岁。 消息传到大洋彼岸,惊动了纽约一间静谧的寓所。 百岁高龄的宋美龄,沉默良久,最终点头说:“回台湾。” 她明知自己年事已高、旅途艰难,但还是选择坐上那架飞越太平洋的飞机,只为送“养子”最后一程。 然而,她并不知道,这场跨越半个世纪的告别,不仅是情感的落幕,更是一段家族荣光与幻灭的终章。 “父亲只把我当孩子,从未让我做主角。” 在外界眼中,蒋纬国出生即王子命。虽非蒋介石亲生,却被公开认作“次子”。 从小穿西装、骑白马,在军校被当成未来“统帅”培养,一路被护送到德国慕尼黑深造。他曾穿着纳粹制服站在德军方阵中,接受希特勒的阅兵检阅,年轻的脸上写满骄傲与信念。 回国之后,蒋纬国迅速步入军界,33岁成少将、50年代就掌握装甲兵大权。 他爱讲军事、热衷演习,讲话铿锵有力,自信满满。但他忽略了一个问题——真正决定他命运的,不是坦克,不是军装,而是那个总是被他称作“父亲”的人。 蒋介石爱他,却不信任他。 这份父爱,更像是一种“补偿”。外界关于他身世的传闻从未停歇。 有人说他是戴季陶的私生子,有人说宋美龄极力反对蒋介石接纳他。 可这些流言,他从不回应,只是在公开场合笑着喊“父亲”或“母亲”,像是努力黏合一段本就脆弱的关系。 蒋介石曾写道:“经儿可教,纬儿可爱。”这八个字,藏着兄弟两人天壤之别的命运。 1964年,蒋纬国亲手推荐的赵志华在演习时“鼓动军心”,矛头直指蒋经国。 虽然后来查明他并不知情,但整个蒋家对这场“兵变”震怒无比。蒋经国从此对他更加提防,蒋介石则将他调离重地,军衔被冻结整整14年。 这是命运给他的第一次警告:宠爱归宠爱,权力没份。 从那以后,他像个“被圈养”的贵族,将军的帽子还戴着,身边还有副官,但再也指挥不了一兵一卒。所有实权,早已悄悄转交给蒋经国。 当父亲去世,他向宋美龄求助想回军中“再搏一次”,宋美龄点头干预,蒋经国也给了面子,升了他一级。 但那升迁,如同一顶金光闪闪的空盔甲,摆在玻璃柜里,只供人怀旧。 到了晚年,蒋纬国依旧出席各种场合,穿着熨得笔挺的制服,脸上带着自信微笑。他出入高级会所、请客吃饭、讲演授课,仿佛“蒋家荣耀”还在延续。 可他住的台北别墅,却被市府以违建为名,强制拆除。昔日跟随他的小兵,早已调走换代,身边的侍卫也越来越少。昔日“二公子”的排场,只剩空壳。 但他不服。他要维持那个“王子”的架势,不愿被人看穿落魄。宴请不能少,西装要定做,每次洗肾后还坚持穿戴整齐出门见人。于是,他开始四处借钱。 有人愿意借给他,是情面;有人拒绝了他,是现实。 晚年他债台高筑,就连住院的钱也需分期付清。病榻上的他曾喃喃地说:“人生,就是撑场面撑到底。” 葬礼那天,孔令仪走到宋美龄面前,递上几张账单。那一页页密密麻麻的数字,记录了蒋纬国的真实人生。 宋美龄翻了几页,轻轻放下,说了句:“自作孽,不可活。” 她没哭。她太了解这个“养子”的倔强与虚荣,也知道,这一生他追逐的,根本不是权力,而是那句“你是蒋家人”的肯定。 看似威风的军装、闪亮的勋章、被抬举的排场,背后不过是一颗始终站在舞台边缘却不愿退场的心。 葬礼后,宋美龄没有再回过蒋纬国的墓地。她走得决绝,就像告别一个时代。 结尾 蒋纬国这一生,像极了被权力遗忘的宫廷演员。他努力想活成父亲那样的主角,却始终只能在家族的舞台上演配角。 当灯光熄灭、观众散去,他独自站在舞台中央,不知该往哪走。 台上的掌声,终究不是为他响起的。