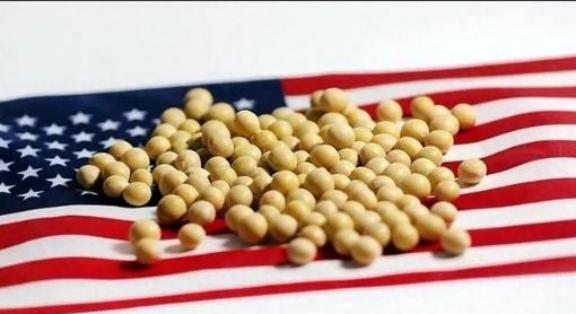

1200万吨立即交付的大豆,还有很多人以为,是中美釜山峰会达成了交易。错了!真相是,中国用 “1.1 亿吨” 的全球总采购量,和 “多元化替代货源” 这张底牌,逼着美国在 “霸权” 和 “豆农生计” 之间二选一! 进博会上,美国大豆商喊得很勤,中文名片压在展台角,油和豆粕样品一排,业务员不停演示压榨指标和蛋白含量,贸易战的冲击落到地里,种植和收储的节奏被打散,公开的数据给出走势,2025年对华农产品出口少了七成多,大豆端测算下来57亿美元的损失。 中国不按被动接单的老路走了,港口库存1033万吨堆在仓里,四年同期的新高,船期拉长也不慌,定价权拽得稳一点,巴西报价每蒲式耳比美国便宜1美元,盘面价差摆着,阿根廷、俄罗斯还有埃塞俄比亚的供货商过来聊单,路线在拓开。 釜山那份对外公布的文本里,中国给出三年每年不少于2500万吨的采购承诺,看着像美国拿到面子,痛点反倒露出来,美国大豆出口里大约六成要靠中国,全球找不到第二个能消化这么大体量的市场,产地的仓单压在那儿,物流和融资链条也要跟着转。 白宫把关税工具抬上来,美国最高法院那位法官说得直,关税就是税,钱从居民口袋进国库,链路传一圈,进口环节加在票据上,落点还是到农场和消费者的成本里,零售端调价一点点往上挪。 全球贸易的棋盘在移动,北美和欧洲的开放度往里收,新兴市场开放指数往上走,193个成员国没有跟着美国去加那道关税,多元力量并行的格局从概念落到现实,航线和结算模式都在换法子,订单的分布更分散。 国内这边,自给率比2020年抬了4个点,饲料里豆粕占比降到13%,配方调整到更精细的路子,压住对单一原料的需求波动,数字看着不大,背后是压榨、养殖、物流一起配套的磨合,供应链的稳健度在变。

用户10xxx39

不买就是损失吗,可以卖个别人?都什么思维?小孩大脑。