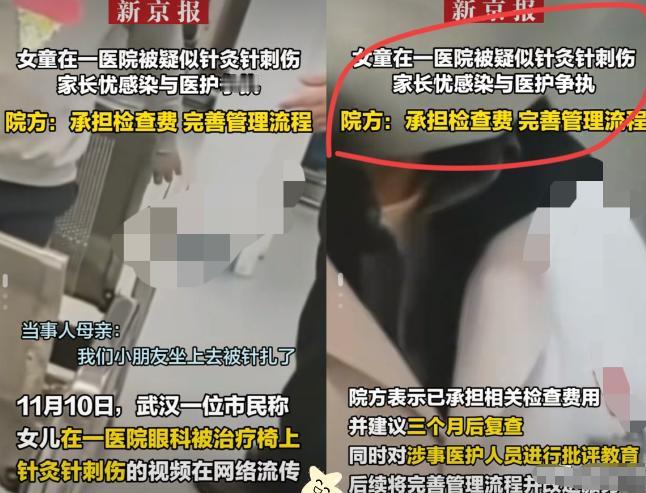

“严查到底!”11月9日,湖北武汉,一女子带着女儿去医院看病,坐在椅子上休息时,女孩突然感觉被什么东西扎了一下,女子仔细检查,竟找到一根针,女子担心伤口会感染,去找医生沟通,不料却遭到对方的呵斥!网友:态度真恶劣。 11月9日傍晚,湖北武汉的一家医院眼科候诊区本该平静的空气被一声突兀的哭喊打破。 6岁的女孩安安指着自己的左腿,声音有些慌乱:“妈妈,好像被扎了一下。”母亲李女士立刻蹲下查看,发现女儿腿上有一个小小的针眼,周围皮肤微微泛红,还渗出了一点血。 李女士本能地感到事情不寻常。她顺着座椅缝隙摸索,触到了一根冰凉的金属针。 针长约2.8厘米,带黄色防滑手柄,针身上还有浅浅的刻度,针尖似乎沾着几根纤维。 这个器械原本属于医疗专业操作范围,却出现在候诊区,潜藏安全风险。 令人意外的是,李女士保持了冷静。她没有惊叫或推搡旁人,而是迅速用随身携带的无菌纱布将针包好,放进密封袋,并在袋子上标注了日期、时间(18:23)、具体位置和座位号。确认好安全后,她抱着安安去找医生进行检查。 此刻,这根针不仅造成了身体伤害,也考验了医患之间的信任。 网友们几乎一致支持李女士,认为她的防护和取证行为合理,也称赞她做法规范,避免了后续纠纷。 医院在舆论压力下迅速调查。11月12日,院方公布了结果,承认事件属于管理失误。调查显示,这根针是在11月8日下午,针灸科医生为行动不便的患者做床旁治疗时,患者突然咳嗽导致针具从治疗盘上滑落。后续清洁人员未彻底检查座椅缝隙,导致针具未被发现。 医院向安安和家人道歉,并承诺承担孩子的所有检查、疫苗以及三次复查费用。同时启动了一系列整改措施。 针具被封装,成为医院内部培训的“安全警示样本”。儿童候诊区换成无缝弧形座椅,彻底消除卫生死角。清洁人员每次排查都使用金属探针,并拍照留证。针灸科、采血科等高风险科室实行“双人双核对”登记制度,确保操作安全。医院还组建了一支穿橙色马甲的安全专员团队,随时处理突发状况,并邀请李女士参与安全优化讨论,为制度改进提供家长视角。 三个月后,安安完成三次复查,健康状况良好。更重要的是,当她再次来到医院时,已不再害怕坐在候诊区的椅子上。