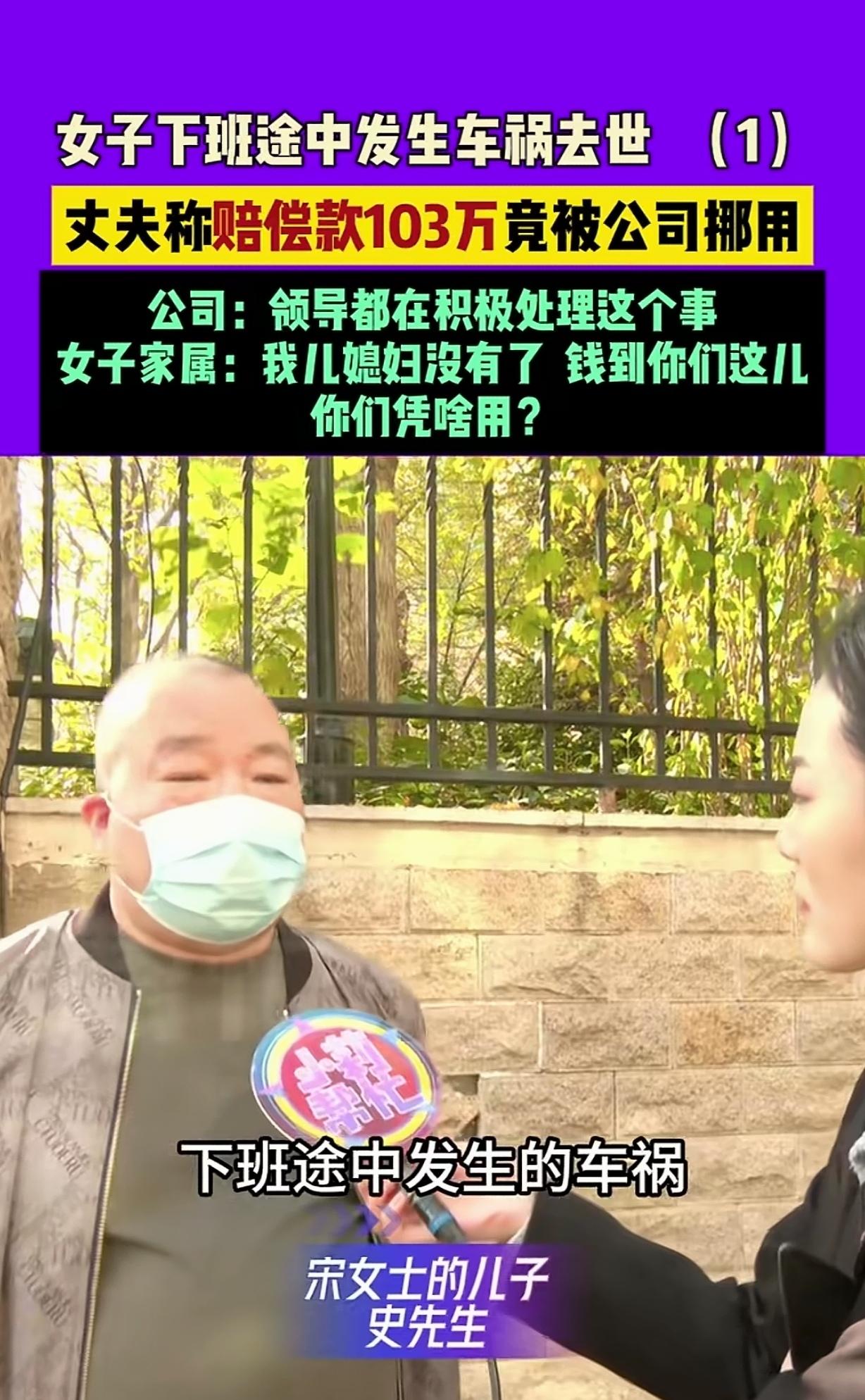

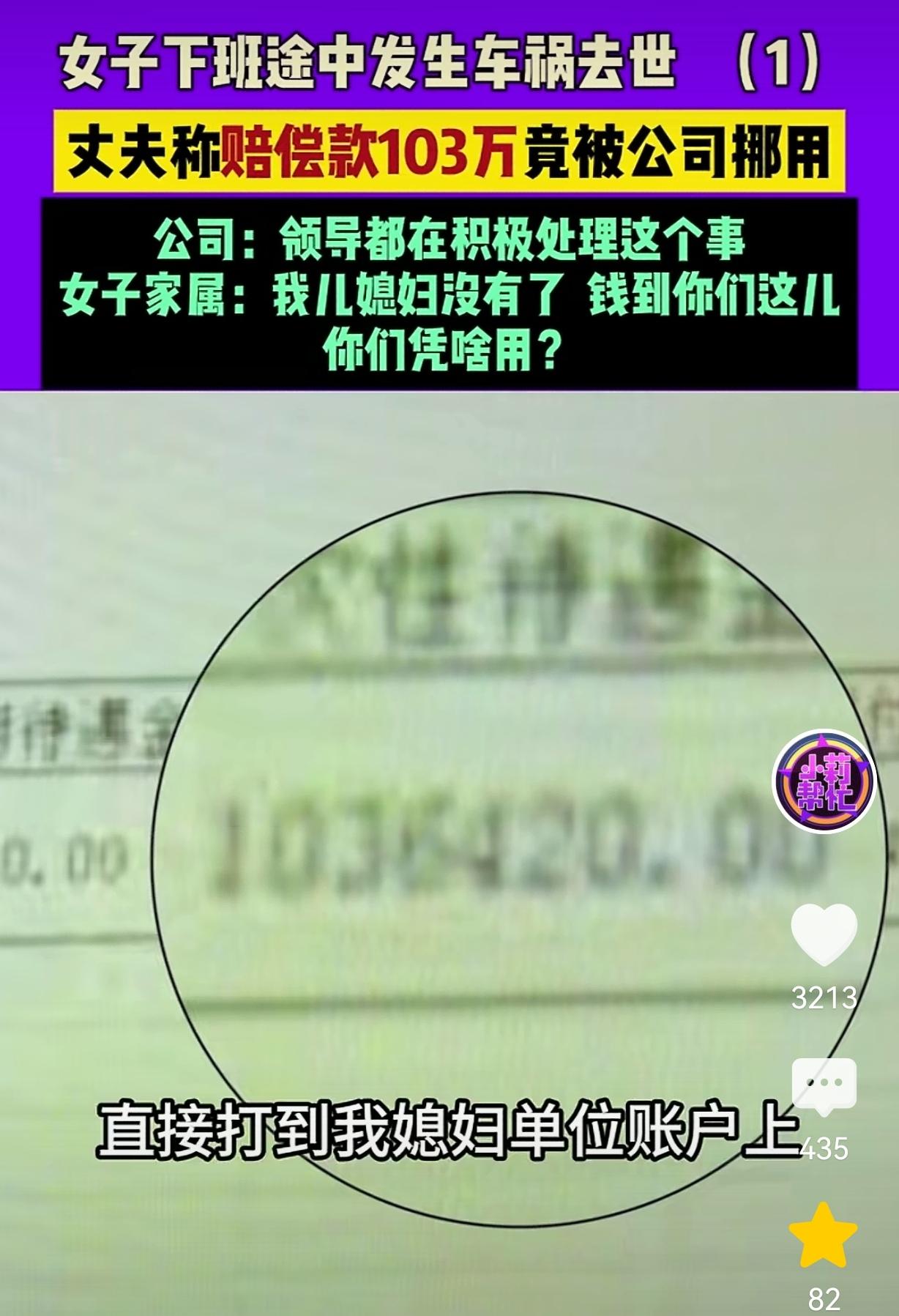

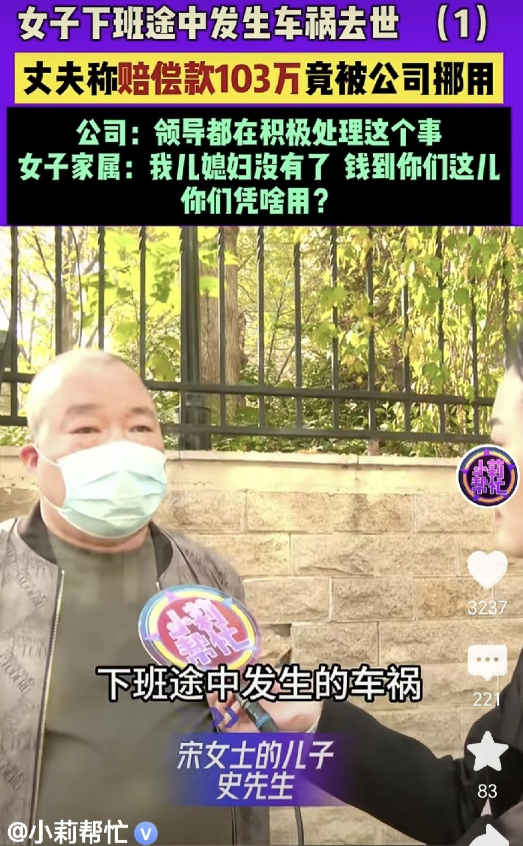

”河南郑州,一女子下班途中被撞身亡,被认定工伤,获赔103万多,赔偿金直接打到女子单位账号上,万万没想到,时间过去一个月了,单位只给女子丈夫转了40万,其余63万多被单位挪用了。女子婆婆崩溃大哭:我儿媳妇没了,钱到你们这儿,你们凭啥挪用?最终的结果惊呆众人。 一笔103万的工亡赔偿款,本该撑起一个破碎家庭的未来,却在企业账户里被拖延一个多月,只转出不到四成。 郑州这家涉事酒店的操作,不仅让家属陷入绝境,更在网上引发对“赔偿款支付流程”的激烈争论。 史先生的妻子在郑州一家连锁酒店担任客房主管,2024年10月14日傍晚,她完成全天工作后,像往常一样骑电动自行车返回位于城郊的家。 行至一个十字路口时,一辆闯红灯的货车突然冲出,将她撞倒在地。 紧急送医后,医院开通了绿色通道抢救,可37天的全力救治,还是没能挽回她的生命。 料理完后事后,史先生整理好事故责任认定书、医院全套诊疗记录等材料,第二天一早就提交给了当地人社部门。 让他稍感慰藉的是,认定流程很顺畅,三周后就收到了工伤认定通知书,社保局核算的赔偿总额为1036420元。 但紧接着一个消息让他愣住,这笔钱要先转入妻子所在的酒店账户。 史先生特意去酒店财务室确认过转账时间,对方说“钱到账后三天内转过去”。 可社保局那边显示款项已到账的情况下,他等了十多天只收到两笔转账,合计40万元。 后续他又跑了五次酒店,对方从“财务在走流程”说到“领导还没审批”,最后才在他的反复追问下承认,钱被挪去支付供应商货款了。 得知真相的那天,史先生带着患有高血压的母亲一起去了酒店。 看到儿子连日奔波熬红的眼睛,想起儿媳生前孝顺的模样,老人在酒店大堂扶着前台柜台站不稳,双手攥着衣角不停颤抖。 面对家属的情绪,酒店只派来一名行政专员接待,解释称公司账户有单日转账限制,加上近期要结清欠款,所以没能及时转款,至于具体解决时间,他表示“需要等领导开会决定”。 在酒店又一次承诺“下周解决”却未兑现后,史先生无奈之下找到了当地的记者帮忙解决记者提前核实了社保局的付款记录和史先生的收款凭证,随后陪同他前往酒店。 面对镜头和记者的追问,酒店负责人终于出面,当场与史先生签订了书面协议,约定从11月12日起,每日下午五点前转账10万元至史先生账户,11月20日前完成剩余636420元的支付。 这段经历被报道后,相关话题很快登上本地热搜。 有网友贴出《工伤保险条例》的具体条款,强调工亡赔偿款的法定受益人是近亲属,企业没有任何截留权限。 从事财务工作的网友更是直接反驳“限额”说法:“企业账户单日转账限额可临时调整,真想付款根本不是问题,拖延就是故意挪用。” 一位不愿透露姓名的企业HR透露,部分中小微企业确实有“截留专项款项周转”的潜规则,尤其是工亡、工伤这类金额较大的赔偿款,会被暂时用于支付货款或发放工资,觉得“只要最后能还上就没事”。 但实际上,工亡赔偿款属于法律明确的专款,这种挪用行为不仅要返还本金,还需支付同期利息,情节严重的会涉及刑事追责。 尽管酒店给出了明确的付款计划,史先生悬着的心暂时放下,但网友们的讨论焦点开始转向支付流程本身。 不少人提出疑问:既然法律规定赔偿款应发放给家属,为何社保机构还要通过企业中转?这种流程设计是否本身就给企业挪用留下了空间? 对失去亲人的家庭而言,赔偿款从来不是“补偿”,而是维持基本生活的依托,是对逝者付出的认可。 企业把这笔钱当作周转资金的行为,无疑是对家属情感的二次伤害。 希望这次事件能推动支付流程的优化,让工亡赔偿款直接划至家属账户,也让所有企业明白,商业运转的底线,是对生命的敬畏和对法律的遵守。