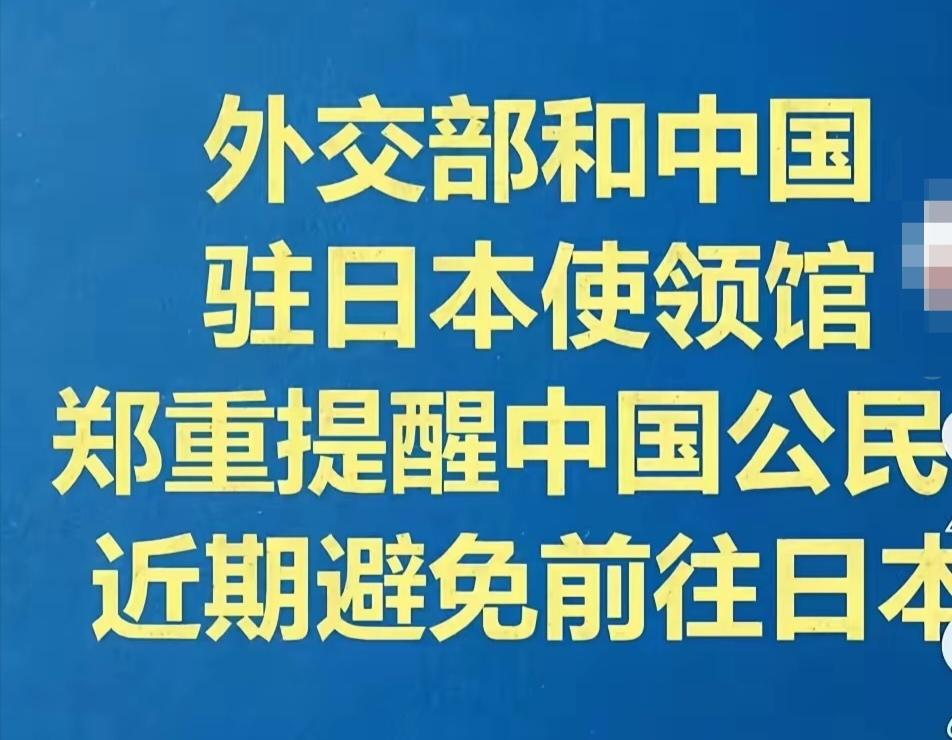

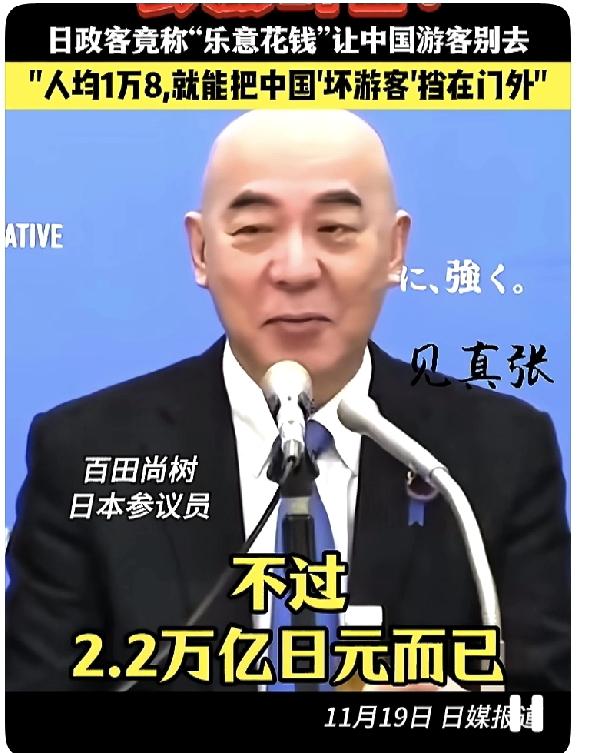

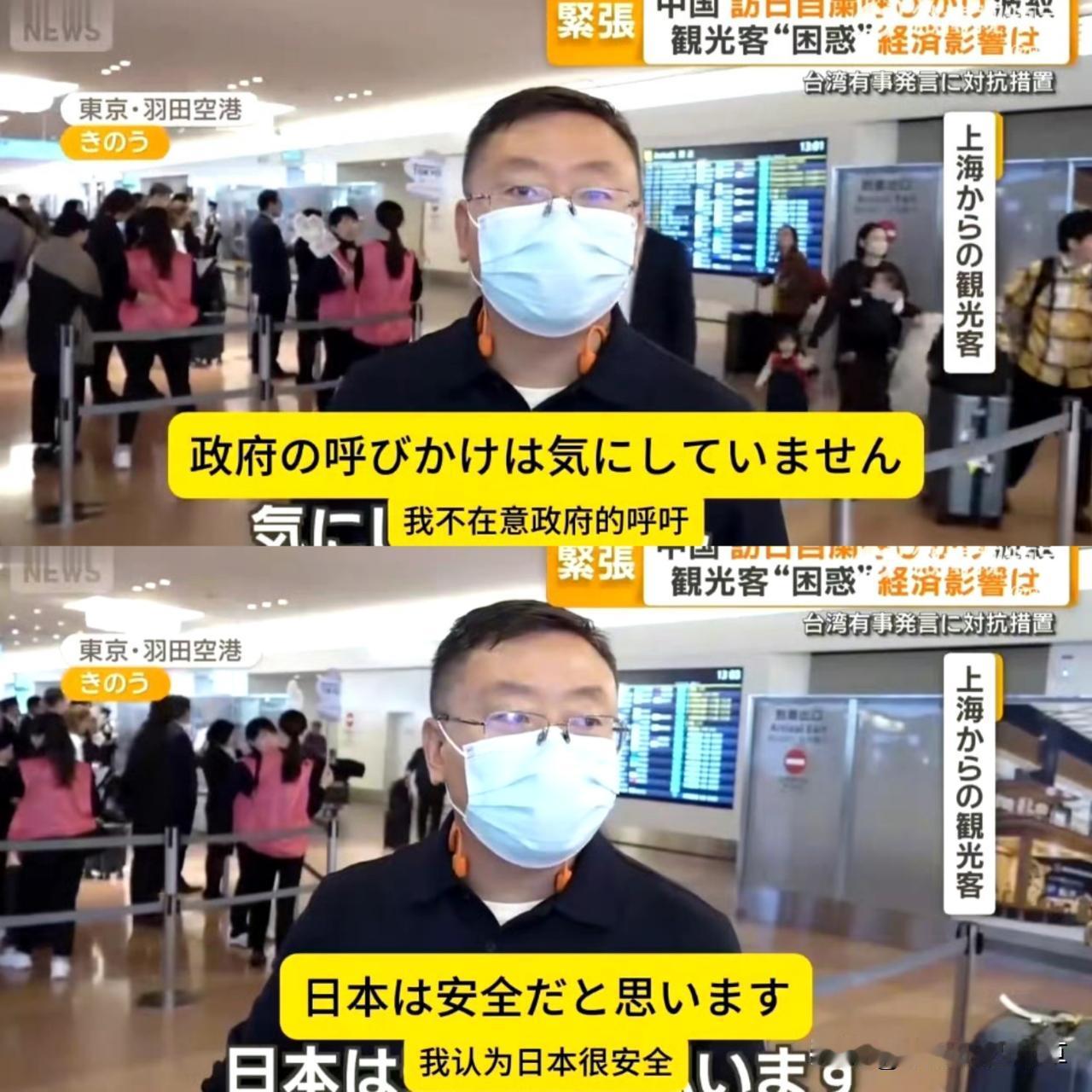

这些人到底要做什么?在外交部好言相劝之下,竟然还有这么多人去日旅游,纵然航空公司推出了免费退改票,可去日本的候机厅里,依然人满为患,恕我直言,真的很难理解这些人,钱和命哪个重要? 事件的导火索,乃是日本政客高市早苗。她的言辞,竟将“台湾有事”与“日本存亡”强行捆绑。在我国眼中,这无疑是明目张胆地干涉内政之举,触动了我们最为敏感的底线神经。 于是,中日关系的风向,一下子就变了。 中国外交部迅速发声,郑重提醒广大公民,鉴于当前形势,赴日需保持审慎态度。文化和旅游部也紧随其后,迅速发布了与之相类的旅游警告,及时为游客出行安全提供警示,彰显对旅游市场规范与游客权益保障的重视。连我们的驻日使领馆都出来表态,承诺会在紧急关头给同胞提供援助。 信号层层叠加,气氛肉眼可见地紧张起来。可吊诡的一幕,却在上海浦东机场上演。日本记者惊讶地发现,飞往日本的值机柜台前,队伍排得像条长龙。 官方的“警报”拉得山响,为什么这么多人的脚步却没停下? 这其实是一场信号的失灵。官方从外交到旅游部门,可以说打出了一套组合拳,就连航空公司都识趣地推出了年底前免费退改签的“下坡路”,等于明着劝大家别去了。 行业反应向来现实。部分嗅觉敏锐的旅行社已悄然按下暂停键,将未来的日本旅行团业务,诸如寒假行程,先行“冷冻”,以待后续局势明朗。此非盲目跟风之举,而是基于专业研判所实施的风险规避策略。这般行动,既护游客周全,亦保自身无虞。 但这些强烈的信号,传到许多游客耳朵里,好像就变了调。有人觉得,那些“政治辞令”离自己的生活太远,听听就算了。更何况,目睹周遭众人皆在排队,一种“法不责众”的奇异安全感油然而生。心想,跟随大部队前行,想来是不会出错的,如此便觉心安。 真正令众多人难以转身的,实则是另一重更为现实的“桎梏”——金钱。它如无形枷锁,束缚着人们前行的步伐,让转身成为一种奢望。 镜头前,众多游客皆是普通工薪族。他们平日里省吃俭用,辛苦积攒了许久的薪资,才得以拼凑出这一趟珍贵的旅程,于山水间寻得片刻惬意。已然投入的机票与酒店费用,皆为不可退还的刚性成本。它们似已沉没之舟,难以挽回,却也在某种程度上成了既定行程的笃定锚点。那笔已然沉没的费用,仿若一只无形却有力的手,于无形中施加推力,促使他们不得不沿着既定方向,坚定不移地向前迈进。 一边是放弃行程百分百会发生的金钱损失,另一边是去了之后不一定会发生的各种风险。这些风险包括:社会治安恶化,针对中国人的抢劫伤害案抬头;政治氛围不友好,右翼势力和排外情绪在升温;还有悬在头上的核污染健康隐患。 在这种天平上,许多人选择了“赌一把”的侥幸心理。 当然,这种选择也伴随着批评的声音。有人认为,这不仅是对自己安全的不负责任,更是在国家摆明立场的时候“唱反调”。你的每一次消费,都被看作是在给一个不友好的对象输送经济弹药,甚至可能让对方误判,觉得中国人对这种政治挑衅根本不在乎。 说到底,是大家对“风险”的定义完全不在一个频道上。 在国家看来,风险是战略层面的,关乎主权和海外公民的整体安危。在旅游行业看来,风险是商业层面的,关乎品牌声誉和法律责任。 可对于一个普通的游客来说,风险是极其个人化和具体化的。他考虑的是“我这次旅行体验会好吗?”“我会不会刚好是那个倒霉蛋?”这种基于个人感受的风险评估,远比宏观数据来得主观,也更容易被侥幸心理所战胜。 因此,浦东机场那条长长的队伍,不是一个简单的爱国测试题,而是一面镜子。它照出了在全球化的今天,个人选择、经济考量与国家立场之间那种复杂、纠结甚至矛盾的关系。 皮之不存,毛将焉附?道理都懂。但当放弃一张皮的代价,是自己实实在在的利益时,选择就变得格外艰难了。这或许才是这个时代,我们每个人都可能遇到的真实困境。