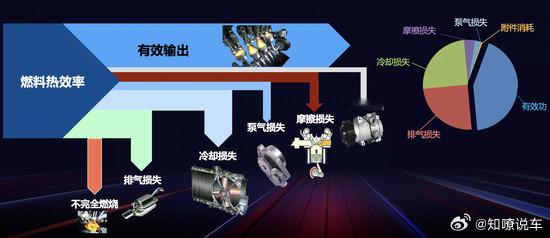

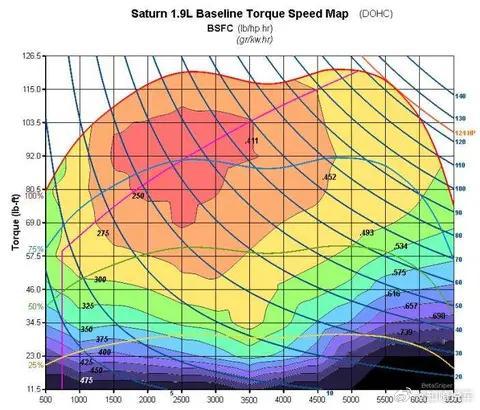

车企不想说的“遥遥领先”真相 近50%的热效率都是这样测出来的“发动机热效率”这一衡量判断发动机设计、研发、生产的唯一水平的指标,在近几年里,发展的水平竟然比过去近百年还要高。一群车企、一大堆汽车工程师,在燃油车的时代不敢比的东西,到了新能源时代却成为了重要的“营销噱头”了。你说这可笑不可笑。过去半个世纪里,全球无数工程师绞尽脑汁、硬啃材料工艺、优化燃烧模型,把民用汽油机的热效率从30%挤到40%。往上提升一点,都堪称工业奇迹。而多年努力的成果,也不过让量产机在45%徘徊。可到了这两年,新能源发展起来了,国产混动发动机的热效率也开始“坐火箭”了,从43%到46%,再到48%,没两天就能完成一次突破,好像就是摆明了告诉全球的汽车产业,“我们就是全球第一的车企”。要知道,当年玛莎拉蒂海神发动机把热效率提高到45%,全欧洲的汽车工程师都对这份“突破”要开香槟庆祝。要真能做到48%,那估计全欧洲能放烟花庆祝。新能源使劲儿发展,近乎所有的指标都在往上走,为什么偏偏发动机热效率这一项的上涨,为什么会引起“质疑”?很简单,因为这是在物理学上就很难做到的。先说什么是发动机热效率?前几天看见一个比喻很有意思,发动机热效率的比值就是,你加了100块钱的油,热效率有多少,就是有多少钱用于你的动力。至于剩下的钱去哪了?高温废气、材料摩擦、卡诺循环、气缸燃烧等等都损耗了。单是卡诺循环就已经决定了近20%的不可避免的损耗,剩下的随便扣一扣就到40%了。而F1比赛的发动机,几千万的造价还又吵又贵,用几次就得报废,热效率也不过刚摸到50%的门槛。难道中国的发动机,真的要堪比F1发动机了吗?好消息是,真的。坏消息是,这是“文字游戏”和“极限测试”。首先,在发动机的万有特性图中我们可以看到,在红色区域内是发动机在特定转速区间中,能达到的最高热效率。而这份“极限”的最高热效率,就成为了车企们的宣传噱头。但真正能反应发动机水平的,应该是“平均热效率”。而在这份“最高热效率”上,其实也有猫腻。一些车企会在一批发动机里跳出一台“状态最好”的发动机,然后采用一些“特殊技术”,比如F1的DLC涂层降低摩擦、特调压缩比、用高辛烷值的汽油降低燃烧爆震等等,甚至会关闭量产车型上的一些功能,比如把噪音抑制功能关闭等等。总的来说,就是拿着F1的用车标准进行极限测试,然后拿出一个“极限测试成绩”。这份成绩,自然就变成了这个车企在发动机水平上的成绩。你说这是这个车企和发动机的水平吗?当然是了。但你说这能代表发动机水平吗?如果这也可以,那全球发动机水平都会上升一大截。最难受的是,这样的做法对于当今的汽车市场,就是“劣币驱逐良币”。当行业开始卷“最高点数”,真正花心思提升“综合热效率”的厂家反而处境尴尬。做实事的车企辛苦优化一整年,提升量甚至不到0.5%,但投机者却能随便魔改一台实验机能卷上热搜,消费者被营销话术带偏节奏,研发团队反被老板质疑“你们怎么不如别人?这和当年风阻系数大战如出一辙,原本用于改善能耗的指标,却变成了营销的手段。如果就这么发展,这真的是大家想看到汽车市场吗?这只是某些车企想看到的汽车市场。建议车企们都学学大众,把“全工况”标到燃油热效率上,究竟是骡子是马,咱再牵出来溜溜。