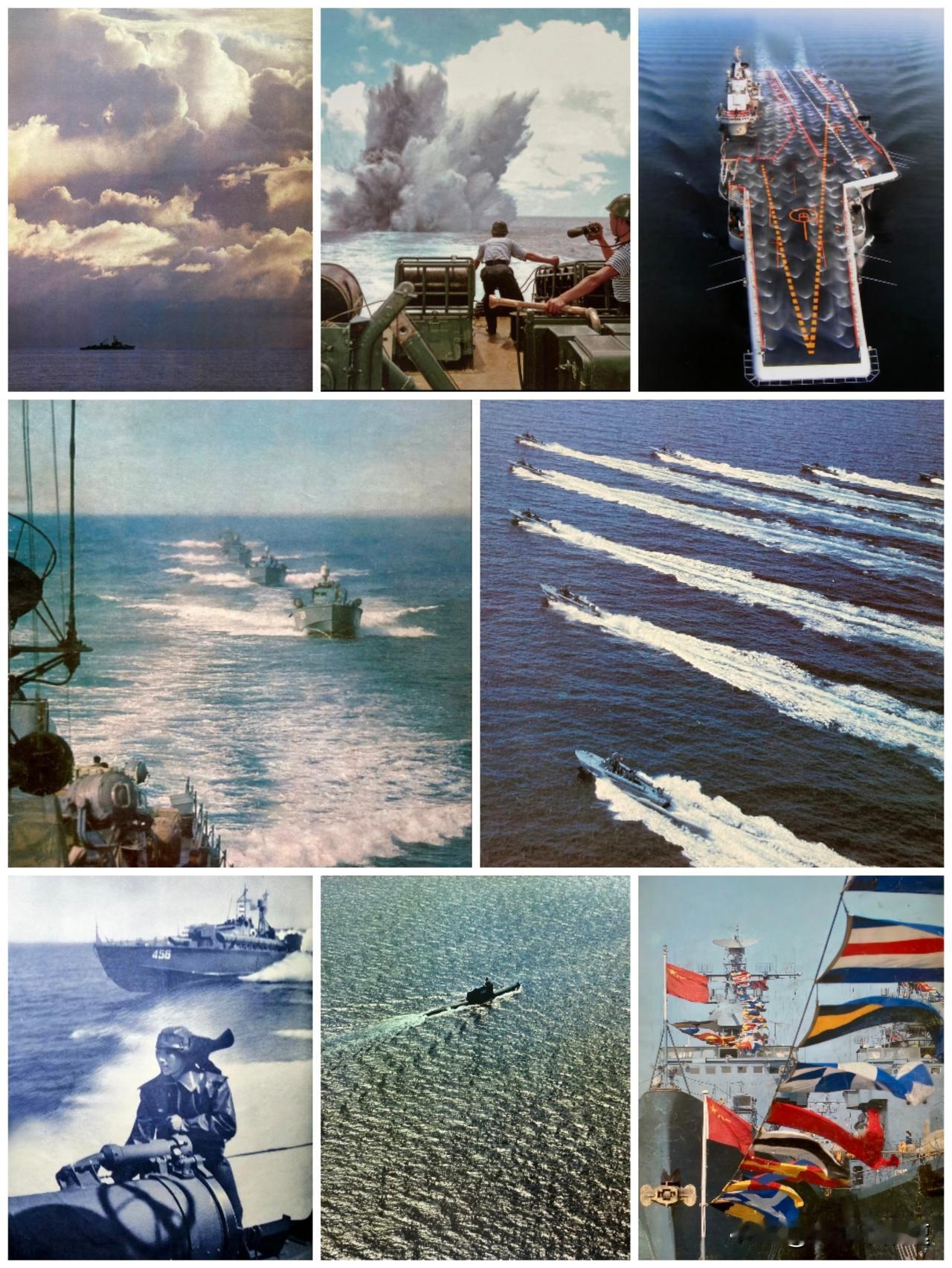

重机枪前面那块钢板,到底有没有用?很多人觉得,那就是个累赘,白白增加重量,可你要是去问问参加过抗美援朝的志愿军老兵,他们很可能会告诉你:那玩意儿,关键时刻真能救命! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最早在一战的时候,大家还都在壕沟里猫着,机枪一响,前面的人一排排倒下,机枪手是火力核心,敌人都盯着他,谁先把机枪点消灭,谁就能占便宜,所以有人想了个办法,给重机枪前面安上一块铁板,虽然不大,但刚好能挡住机枪手的大半个身子,别小看这一块铁板,在弹片和流弹横飞的战场上,它真能救命。 那时候机枪本身就重,七八十公斤的家伙,铁板再多点也无所谓,反正都是固定打,没人想着扛着到处跑,重机枪的铁板不光能抵挡子弹和弹片,还能让机枪射击更稳,铁板加重了枪头,减少后坐力,打起来不那么飘,命中率也高了不少。 可是,到了二战,打法变了,战争不再是你蹲着我蹲着,而是坦克、飞机一起上,步兵也得跟着机枪跑,机枪要跟着部队频繁转移,铁板成了麻烦,扛着那么重的东西,跑不快,还容易暴露目标,慢慢地,大家都觉得铁板成了累赘,很多机枪手干脆把它拆下来扔一边,设计师也开始琢磨怎么让机枪更轻,方便机动,于是铁板就被“淘汰”了,机枪变得更轻便,士兵能更快地转移阵地。 不过,等到坦克和装甲车成了主力,铁板又回来了,只不过这次不是人扛,而是直接焊在车辆上的重型机枪上,车辆能承受重量,铁板可以做得更厚更大,保护机枪手不怕弹片和流弹,甚至有些轻机枪,也会配个小铁板,只挡住脸部,现在医疗条件比以前好多了,主要保护要害,中了弹不致命就能活下来,这样一来,哪怕多背点重量也值。 说到中国战场,这块铁板的用处可太大了,朝鲜战场地形复杂,山多水少,寒冷恶劣,志愿军用的重机枪很多带有铁板,像苏联援助的SG-43、国产的53式、57式,甚至有日军遗留的九二式,铁板厚度一般三五毫米,重量十来公斤,看起来不起眼,但能挡掉绝大部分步枪弹和弹片,志愿军把这些重机枪架在坑道口、工事后面,铁板紧贴射击孔,外面炮火再猛,机枪手至少有了一层屏障。 在上甘岭那种激烈的阵地战,机枪手就靠这块钢板坚持下来,美军的子弹和炮弹打得再猛,铁板上总能挡下不少弹片,很多时候,机枪手身后的副手还要专门照顾铁板,甚至在铁板后再垒土袋,用缴获的帆布包边,防止结冰,铁板虽然不是万能,碰上大口径弹药也扛不住,但关键时刻能挡住致命一击,已经救了不少人的命。 铁板的设计其实很讲究,弧形结构能分散弹头的力量,减少穿透风险,同时还能让射手趴得更低,减少暴露面积,虽然增加了机枪负担,但在山地防御战中,机枪架得更稳,不容易晃,射得更准,志愿军用有限的装备,借助这块铁板,提升了阵地生存率,有人统计过,带铁板的机枪阵地伤亡率能比没有铁板的低一半以上,对于火力点来说,这就是生命线。 铁板背后还有心理作用,机枪阵地往往是敌人重点打击目标,知道自己被盯着,有块厚铁板挡在面前,士兵心里踏实不少,能更冷静地射击,即使行军再辛苦,很多部队也舍不得扔掉这块铁板,哪怕多带一匹马也要把它带上。 苏联的郭留诺夫SG-43重机枪,就是在这种极端需求下诞生的,苏军早期用的马克沁重机枪太笨重,水冷系统在战场上很受限制,后来又尝试了DS-39气冷重机枪,结果可靠性太差,被迫停产,郭留诺夫吸取经验教训,把可靠性放在第一位,简化结构,大量用冲压件,方便批量生产,SG-43不仅火力猛,气冷可换枪管,很适合缺水环境,最关键的是它有一块厚重的防盾,能有效保护射手,库尔斯克战役、朝鲜战场,这款机枪都表现出色,防盾上弹痕累累,见证了无数激烈战斗。 在中国仿制的53式、57式重机枪上,这块钢板同样是标配,志愿军根据实战需要不断改进,有的甚至用缴获材料加固,或者把钢板和其他防护结合,提升效果,美军的M1919重机枪虽然轻便,但防护薄弱,射手暴露很容易被击中,很多早早失去火力。 其实,铁板的出现和消失,完全取决于战场的打法和技术条件,需要据点防守时,铁板必不可少;需要机动突击时,铁板就让位给轻便,到了现代,重机枪多装在车辆上,铁板又升级成更厚的装甲板,轻机枪也根据需要加装小型护盾,专门保护头部和脸部。 很多人觉得铁板没用,觉得重了、麻烦了,但在真正的战场上,多一块铁板,说不定就多一条命,战场没有绝对的对错,只有适应与取舍,铁板的故事,其实就是武器、战术和士兵命运的缩影,它见证了从壕沟对射到机动作战,从步兵据点到机械化战场的转变,每一道弹痕、每一个坑洼,都是历史的见证,也是士兵们用鲜血换来的经验。 信息来源:(特战基地——重机枪两边的钢板是根本挡不住子弹,那它有什)