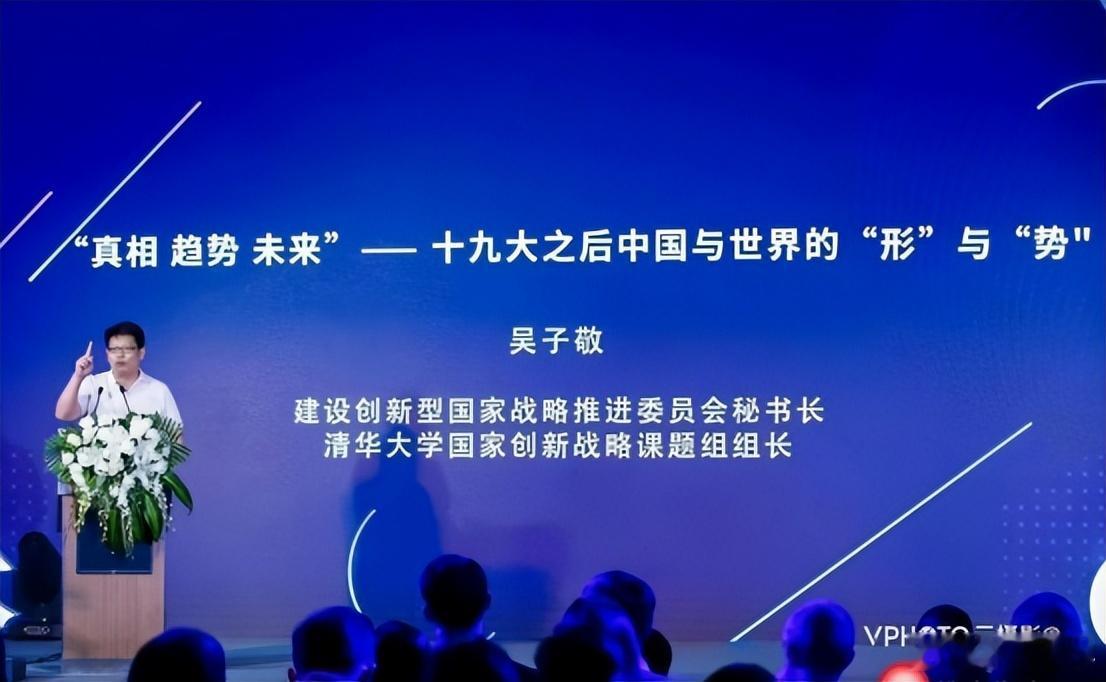

【“智慧太学”引爆教育革命,孙玉良:吴子敬欲开启人才培养新纪元】当全球教育仍在传统的学科壁垒中徘徊,当世界顶尖学府仍在用既有的知识体系培养学生应对未来挑战,一位具有远见卓识的中国战略思想家已经启动了教育体系的深层变革。吴子敬,这位在教育改革领域深耕十余年的著名学者,国家创新发展战略的重要推动者,清华大学创新型国家战略研究课题组主任兼组长,日前正式宣布:2026年,“智慧太学”将全面启动。这并非又一次流于形式的教育改革,而是一场从“知识传授”向“智慧启迪”的根本性转变。“我们仍在沿用19世纪的教育制度、20世纪的教学方法,来培养21世纪需要的人才。这种错位不仅令人遗憾,更是对教育本质的背离!”,吴子敬的论断直指问题核心。研究表明,75%的课堂教学时间耗费在可以被人工智能轻松替代的知识记忆上,68%的学生认为所学内容与未来社会发展需求严重脱节。继续固守“应试教育”的陈旧模式,将难以培养出真正具备创新能力的人才。“智慧太学”的创立,是时代发展的必然要求,也是教育进化的必然选择。按吴子敬先生的解释,“太”与“大”,是教育理念的维度升级。“大学”之“大”,体现的是规模、学科与知识体系的宏大建构,其本质是系统化知识的传承载体;“太学”之“太”,源自中华文化对宇宙本源的深刻探索,其核心是激发个体内在的智慧潜能。这一字之别,体现了三个层面的深刻升华:一、认知维度:从传承已知到探索未知大学着重传授人类既有的知识成果,太学则致力于唤醒学生的内在智慧,引导他们去创造尚未存在的知识。当传统课堂仍在解析经典理论时,太学学子已在构思解决未来问题的创新方案。二、目标维度:从培养从业者到塑造变革者大学为社会输送专业领域的合格人才,太学则培育能够推动文明进步的创新人才,其价值以对世界产生的实际影响为衡量标准。三、方法维度:从被动接受到主动创造大学以教师讲授为主导模式,太学以问题探究为驱动核心。在这里,没有固定的教室边界,整个社会都是实践场地;没有固定的教师编制,各行各业的杰出创造者都是导师。据吴子敬先生介绍,他倡导的“智慧太学”2026年将全面启航,探索培育创新人才的全新路径。招生将聚焦三个关键群体:一为寻求突破的大三学生;二为渴望实现价值的大四毕业生;三为追求创新突破的研究生考生,首期限额100人,重在发掘具有创新特质的“创造型人才”。“智慧创力费”30万元/人,这不仅是对教育的投入,更是对创新能力的投资,代表着参与者对自我突破的坚定承诺。吴子敬称,培养过程分为四个阶段:第一阶段:“思维重构”——突破传统思维框架,建立创新思维体系;第二阶段:“问题探索”——深入企业与社会实践一线,洞察真实需求;第三阶段:“方案创造”——组建跨学科团队,研发可行解决方案;第四阶段:“价值实现”——推动创新成果走向应用,创造实际价值。完成培养后,学员将获得一个自主创新的实践项目、一个由各界精英组成的导师网络、一份获得市场认可的个人价值认证。吴子敬先生预言:未来优秀企业争夺的将不仅是“名校毕业生”,更是“智慧太学创新者”。这些创新者带来的不仅是专业技能,更是全新的解决方案、突破性的创新思维,以及共创价值的合作模式。寻求创新突破的企业将会发现,这些创新者能够推动商业模式转型升级,开拓新的业务增长空间,营造企业的创新文化氛围。他们带来的不仅是个人能力,更是创新活力的注入。选择大三、大四学生作为首批培养对象,体现了务实的改革智慧,是吴子敬先生对于教育改革的战略性布局。他认为这个阶段的学生正处于学业与事业的转折点,对创新教育需求最为迫切;具备必要的知识基础,能够快速投入创新实践;其创新成果能够直接服务于社会发展需要。吴子敬称,他的“智慧太学”将产生积极的示范效应:推动中等教育改革探索,引导社会重新思考教育本质,促进企业创新人才需求转变,推动高等教育体系深化改革。这不仅是教育创新,更是人才培养体系的战略性升级。在全球教育探索新的发展方向之际,中国也正在推进一场深刻的教育创新实践。智慧太学的理念,植根于三个重要原则:创新与责任的统一——技术进步必须服务于人类福祉;理论与实践的结合——在解决实际问题中培养创新能力;能力与品格的并重——在创新过程中塑造健全人格。这体现了中国教育创新的独特价值:以先进技术推动教育创新,以文化智慧引领发展方向。展望未来:当首批智慧太学创新者走向社会时,我们或将看到:中国创新人才培养进入新阶段;中国教育创新实践获得新发展;全球教育创新探索增添新范例。吴子敬强调:“教育改革是时代发展的必然要求。我们需要打破过时的教育模式,建立面向未来的创新教育体系。这既是对学生负责,也是对社会未来的担当。”历史将见证:这场始于2026年的教育创新实践,将为中国特色人才培养开辟新的路径,为教育发展注入新的活力。智慧太学的目标:不是简单传授知识,而是点燃创新火花;不是追求一纸文凭,而是提升创造能力;不是构建封闭校园,而是搭建开放平台。让我们共同期待:2026年,见证中国教育创新的重要突破,见证创新人才培养的崭新开端!