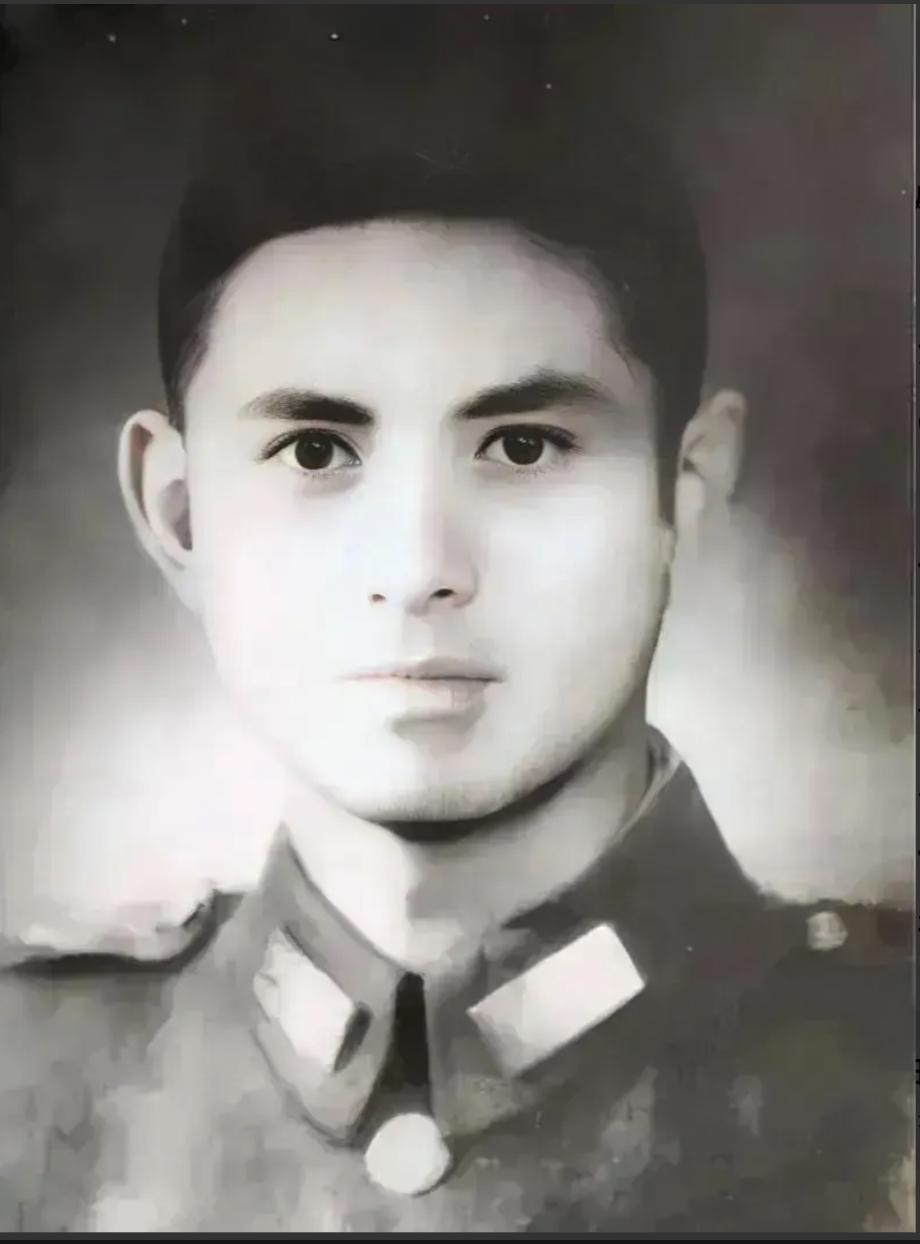

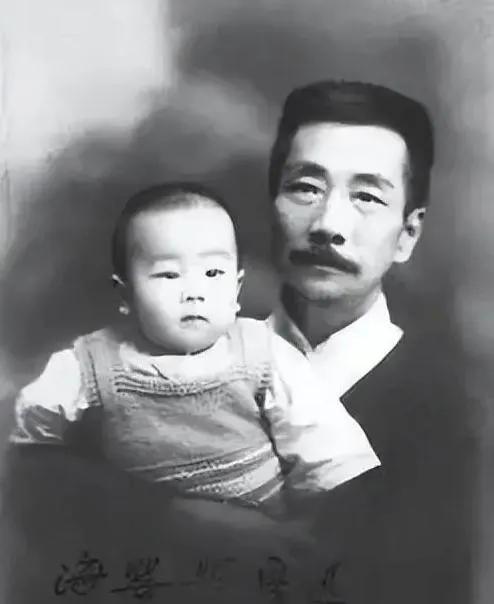

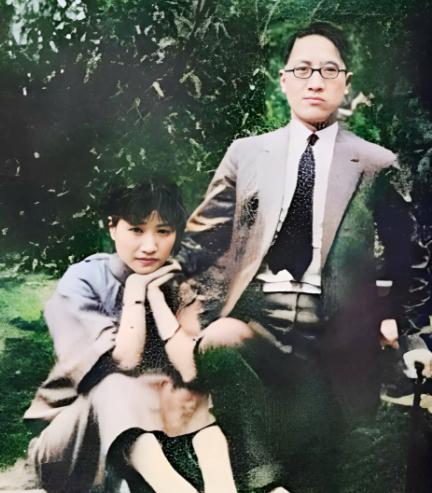

1936年,鲁迅去世的第2天,和鲁迅反目成仇13年的弟弟周作人,若无其事地去学校上课。课上,周作人讲到颜之推的《兄弟篇》,他的眼眶突然发红,想起和鲁迅断交的那天。 周树人、周作人、周建人三兄弟出生于绍兴一个士绅家庭,父亲周伯宜曾通过科举入仕,家中一度经济宽裕。兄弟三人从小接受传统教育,在私塾中一同学习古文,面对家族变故时互相扶持。周树人作为长兄,早年承担责任,1893年祖父周福清因科场案入狱,父亲卧病,家道中落。他开始变卖家产维持生计,1898年离开绍兴到南京求学,进入江南水师学堂,后转矿务铁路学堂,接触西方知识。1902年周树人赴日本留学,进入弘文学院学习日语和基础课程。 1904年,周作人跟随哥哥到日本,两人合租简陋公寓,共同阅读西方文学。周树人负责指导弟弟学业,处理日常事务。1908年,他们与留学生合租房屋,遇见负责厨房的日本女子羽太信子,她出身贫寒,工作麻利,对周作人产生好感,两人开始交往。周作人告知哥哥结婚打算,周树人考虑跨国婚姻问题,但未阻拦。婚礼简单举行,婚后周作人无稳定收入,周树人中断留学回国,在教育部任职,寄钱资助弟弟夫妇。 1911年,周作人携羽太信子回国,周树人为家人团聚,用积蓄和卖绍兴祖屋资金,在北京八道湾购置四合院。三兄弟及家属与母亲同住,周树人将经济管理交给母亲。随着母亲年迈,羽太信子作为长媳逐步掌控家务,她雇佣多名仆人,孩子上学用马车,开支超出兄弟薪水。周树人生活节俭,对此不满,多次提醒,羽太信子不理,周作人顺从妻子。冲突加剧,羽太信子试图辞退老佣人王鹤照,周树人反对,强调母亲需要照顾。 王鹤照留下后,羽太信子对周树人态度恶劣,表面敷衍,私下尖酸。周树人交薪水晚时,她当面指责,让他难堪。1923年7月,周树人避免与弟弟一家共餐,在房内单独用饭。7月19日,冲突爆发,羽太信子哭闹,指责周树人对她有不当行为,甚至偷看洗澡。周作人相信妻子,写绝交信递给哥哥。周树人带母亲和妻子朱安离开八道湾,借朋友钱租房。房产留给周作人一家,两人从此断绝往来。这件事对周树人健康影响大,加剧肺病。 周氏兄弟早年关系密切,周树人常在经济上支持周作人,回国后接济弟弟留学生活。羽太信子掌控家庭后,开支无度,导致矛盾积累。周树人反对挥霍,羽太信子强势回应,两人间摩擦不断。周作人选择站在妻子一边,忽略哥哥意见。绝交信内容激烈,周树人阅读后决定搬离,结束共同居住阶段。兄弟间从亲密转为疏离,影响各自文学道路。周树人继续创作,周作人专注翻译和散文。 1936年10月19日,周树人在上海病逝,消息次日传到北平。周作人表面平静,继续日常工作。10月20日,他去北京大学授课,本课为六朝散文,但他改为讲解颜之推《颜氏家训》中的《兄弟篇》。文章强调兄弟如一体,手足情深,不可轻弃。周作人讲授一小时,学生记录笔记。他在讲解过程中,眼周泛红,揉眼继续。学生观察到这一变化,他未中断授课。 《兄弟篇》内容涉及手足互助,周作人反复解释关键段落。课堂时长一小时,他抛开原定计划,专注此篇。下课铃响,他合书离开。课后,他告知下一堂课取消,转去周树人母亲住处。这次授课与哥哥去世时间重合,引发外界关注。周作人选择此文,联系十三年前绝交事件。1923年7月19日,周作人写信绝交,周树人离家。 周作人讲课时回忆起那一天,信中措辞严厉。周树人面对指责,收拾离开。课堂上,周作人眼眶红意加重,泪光隐现,但咽下继续。学生安静听讲,他擦黑板动作缓慢。颜之推文章出自南北朝,家训形式流传。周作人作为教授,平时讲课严谨,这次变动突出。周树人去世新闻传播,周作人未公开回应。 这次课堂成为兄弟关系注脚,周作人通过讲解表达复杂情感。颜之推强调亲情珍贵,周作人选题非偶然。十三年来,两人无往来,周树人创作批判性作品,周作人专注古典研究。课堂后,周作人去母亲处,可能处理后事。事件记录在历史资料中,反映家庭恩怨影响。 周树人去世后,周作人继续在北京大学任教,日常授课不变。他开始撰写回忆文字,记录绍兴故乡景物和兄弟早年经历。文章避开决裂部分,只述青年时期共处时光。周作人写《鲁迅的故家》,描述家族变故和私塾学习。另一篇《鲁迅的青年时代》,回忆日本留学生活,两人合租公寓阅读书籍。 周作人接受采访,谈周树人文学影响,不提后期冲突。文字中留念旧日片段,周作人晚年仍居八道湾,继续写作。课堂讲《兄弟篇》成为最后印记,兄弟关系以这种方式回响。周作人未改变生活节奏,专注学术。周树人遗产影响文学界,周作人翻译贡献大。 周作人晚年回忆文章增多,记录绍兴风物和家族故事。周树人作为兄长,早年指导周作人学业,回国后经济支持。兄弟三人中,周建人保持中立,与周树人关系较好。周作人选择沉默,避免公开讨论恩怨。历史资料显示,周作人课堂举动唯一公开迹象。