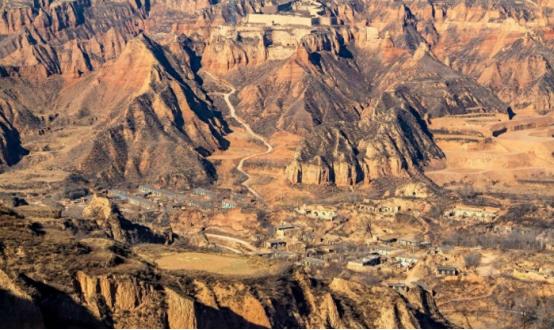

中国最珍贵的资源,不是稀土也不是石油,而是北方最常见的黄土层 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国这片广袤的土地上,人们常说资源宝贵,往往最先想到的是埋藏在地下的稀土和石油。然而真正支撑起中华民族繁衍生息的,或许正是北方那片最常见的黄土层。这些看似平凡的土地,正在悄然书写着属于这个时代的绿色传奇。 2025年初春,陕北米脂县高西沟村的村民们迎来了一件新鲜事。他们多年来精心维护的淤地坝里,那些看似普通的黄土竟然变成了可以交易的碳汇资源。 两万吨来自黄土的碳汇指标成功售出,为这个黄土高原上的小村庄带来了一百五十万元的收入。这笔意外的收获让村民们意识到,祖祖辈辈守望的这片黄土地,原来蕴藏着如此巨大的生态价值。 几乎在同一时期,黄河流域的水土保持工作交出了一份亮眼的成绩单。截至二零二四年底,整个流域的水土保持率已经达到了百分之六十九点零七。 这个数字背后,是无数人长达数十年的不懈努力。尤其引人注目的是延安完成的全国最大一笔水土保持碳汇交易,十五点一万吨碳汇以五百四十三点六万元的价格成交。这不仅创造了可观的经济效益,更标志着生态治理进入了一个全新的阶段。 回溯历史,这场人与黄土的对话早在半个多世纪前就已开启。一九五二年,黄河水利委员会在绥德成立了水土保持科学试验站,开启了系统治理黄土的探索之路。 当时的科技人员扎根在这片黄土地上,经过反复实践,总结出了“山顶戴帽子、山腰系带子、脚下穿靴子”的治理方法。这个朴实生动的说法,形象地概括了在不同海拔采取不同治理措施的科学理念。 时光流转,治理成果日渐显现。到二零二四年底,黄河流域累计治理水土流失面积已达二十八点一七万平方公里。在陕北榆林,曾经肆虐的流沙得到了有效控制,八百六十万亩流动沙地基本被固定下来。 放眼望去,陕西的绿色版图整整向北推进了四百多公里。这片曾经饱受水土流失之苦的土地,如今正焕发出新的生机。 在山西永和县,另一种转变正在发生。当地农民将昔日的“三跑田”——跑水、跑肥、跑土的贫瘠土地,改造成了反坡式梯田。这种改造不仅让单块土地面积得以扩大,更显著提升了土地的保水保肥能力。 截至去年底,永和县已完成宜机化改造两万三千亩,水土保持率提升至百分之四十八点三。这些变化让当地的农业生产条件得到了根本性改善。 这些成就的背后,是一代代人持之以恒的坚守与创新。从最初的水土保持试验,到如今规模化、系统化的生态治理,黄土高原的治理理念和技术手段都在不断升级。 特别是近年来推行的“山水林田湖草沙”一体化治理模式,将整个流域视为一个生命共同体,打破了以往单点治理的局限。 值得注意的是,碳汇交易为水土保持工作注入了新的动力。这种将生态效益量化为经济价值的创新做法,让保护生态环境不再是单纯的投入,而变成了可以产生收益的可持续发展项目。高西沟村和延安的成功案例,正在激励更多地区加入这个行列。 在黄土高原的沟壑纵横间,每一寸治理过的土地都在诉说着人与自然和谐共生的故事。那些曾经贫瘠的坡地,如今层层梯田如画卷般展开;那些曾经肆虐的沙地,现在已被郁郁葱葱的植被覆盖。这些变化不仅改善了当地生态环境,也为周边地区的发展创造了有利条件。 随着治理工作的深入推进,黄土高原的生态功能日益完善。这些厚厚的黄土层,不仅是作物生长的根基,更成为了巨大的碳储存库。据专家估算,黄土高原的碳汇潜力远超人们想象,这可能成为未来生态价值转化的重要方向。 从更广阔的视角来看,黄土高原的治理经验正在被复制到其他生态脆弱地区。那种因地制宜、循序渐进的做法,那种将生态效益与经济效益相结合的理念,都为全球的生态治理提供了中国方案。 如今,站在黄土高坡上极目远眺,满眼苍翠取代了昔日的黄土裸露。 这片古老的土地正在焕发新的生机,而那些默默守护着这片土地的人们,用他们的智慧和汗水,证明了最珍贵的资源往往就蕴藏在我们习以为常的事物中。黄土层这个看似普通的资源,正在以其独特的方式,为中华民族的永续发展提供着不竭的动力。 在这片黄土地上,每一个治理项目都在诉说着同样的道理:真正的财富不是从地下挖掘出来的,而是通过智慧和汗水,让脚下的土地焕发出新的生命力。这或许就是黄土高原给我们这个时代最宝贵的启示。 信息来源: 中国环境《每吨75元!黄土高原的淤地坝让“碳票”变钞票》 光明科普《世界土壤日|见证千年历史,黄土地如何承载着文明记忆?》 人民日报《改造黄土地 披绿又生金》