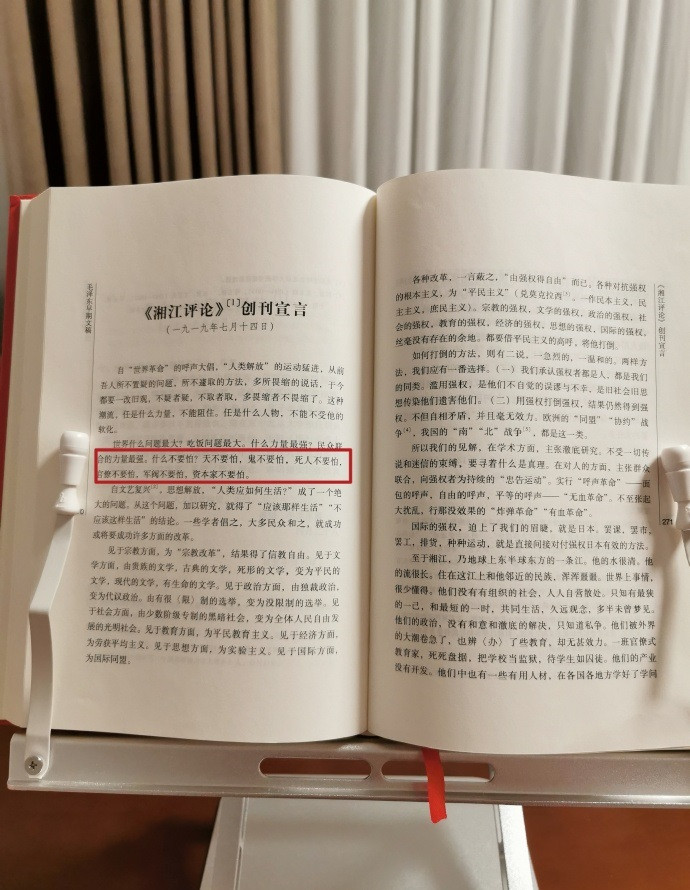

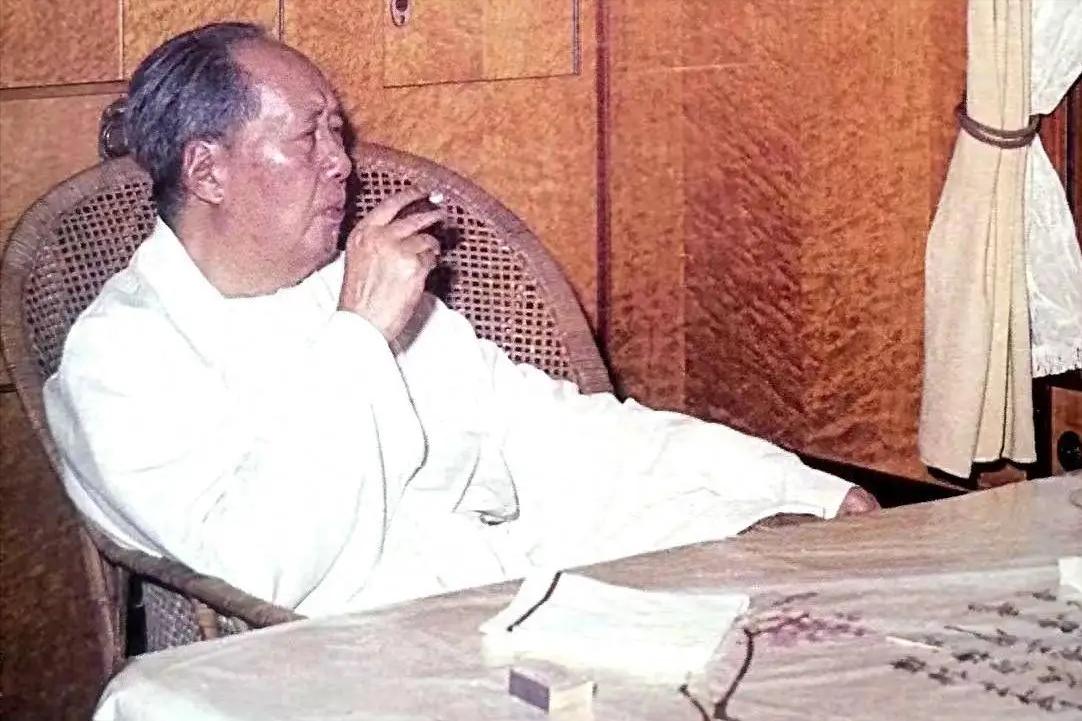

2016年,病重的艾跃进在病榻上与妻子度过最后一个生日。镜头前的他虽面露笑容,却难掩重病之下的极度虚弱与蜡黄面色。 2016年春末,天津肿瘤医院的一间病房里,阳光被窗棂切割成细碎的光斑,落在艾跃进盖着的浅灰色毛毯上。 妻子付洪端着一碗温热的小米粥,小心翼翼地用勺子喂到他嘴边,他努力张了张干裂的嘴唇,咽下后对着镜头挤出一抹笑。 那张照片里,他的颧骨因胃癌晚期的消耗格外突出,眼窝深陷,蜡黄的脸上没有丝毫血色,唯有眼神里藏着对妻子的温和,以及一丝未改的坚定。 这一天,是他58岁生日,也是他与妻子共度的最后一个生日。 很少有人知道,这位病榻上虚弱的老人,是南开大学军事学硕士点的缔造者,是无数学生心中“最燃的思政课老师”。 那张带着病容的笑脸背后,藏着一段用一生践行信仰的岁月,藏着一位教育者对国家和青年最深沉的牵挂。 1958年出生在天津的艾跃进,从小就听着父亲艾柏的革命故事长大,父亲是抗战时期投身延安的八路军宣传干事,曾冒着炮火在前线采访,后来担任新华社天津分社副社长。 红色的家风像春雨般浸润着他,让“爱国”二字早早刻进了骨子里。 1978年,艾跃进考入南开大学哲学系,校园里的演讲比赛和辩论赛场上总能看到他的身影。 他的口才不是天生的,深夜的路灯下,经常有他背诵演讲稿的身影,这些积累让他后来站在讲台上时,总能用最鲜活的语言打动学生。 1986年留校后,艾跃进先在校团委工作,那段时间,他常和学生聊天,发现很多年轻人对国防知识一无所知,甚至觉得和平年代谈国防是“多余”。 这个发现让他彻夜难眠,青年是国家的未来,要是连国防意识都没有,国家的安全谁来守护? 就是这个念头,让他下定决心要在这所综合性大学里办起军事教育。 2006年,艾跃进正式启动军事学硕士点的申请,身边的质疑声不断,有人说“综合大学搞军事研究不务正业”,有人劝他“别白费力气,根本批不下来”。 他没争辩,悄悄从家里拿出1.5万元积蓄作为启动资金,这笔钱在当时不是小数目,妻子知道后没反对,只是默默帮他整理申请材料。 那些日子,他白天上课,晚上泡在图书馆查资料,跑遍北京的相关院校请教专家,光申请报告就改了20多遍。 2009年,好消息传来:南开大学军事学硕士点获批,成为全国非军事院校中唯一的军事学硕士点,南开大学也因此成为全国首个12个学科齐全的大学。 站在讲台上的艾跃进,总有一种魔力。他讲军事思想课,不会干巴巴地念理论,而是把毛泽东等开国元勋的作战故事融进知识点里。 有学生记得,讲到“四渡赤水”时,他会拿着粉笔在黑板上画行军路线图,声音洪亮得像在战场指挥。 讲到国际形势时,他会结合当下热点,告诉学生“尊严只在剑锋之上,真理只在大炮射程之内”。 除了专业课,他还开了口才学和礼仪学课程,课堂总是座无虚席,连走廊里都挤满了旁听的学生。 他的课视频传到网上后,更是收获了无数点赞,有网友说“听艾老师的课,才懂什么叫家国情怀”。 2014年,艾跃进被查出胃癌晚期。手术后刚能下床,他就要求回到讲台,学校劝他休养,他说“学生的课不能耽误”。 那段时间,他常常讲完一节课就满头大汗,需要靠着讲台歇好一会儿,但只要看到学生们渴望的眼神,他就又充满了力气。 2016年初,他累倒在工作岗位上,住进了医院,即便这样,他还在病床上给学生改论文,给即将入党的学生主持宣誓仪式。 仪式上,他穿着病号服,声音虚弱却坚定,看着学生们举起的右拳,他的眼睛里泛起了泪光。 2026年4月21日晚,艾跃进永远闭上了眼睛。消息传到南开大学,很多学生自发来到他曾授课的教室,把写满思念的纸条贴在黑板上。 他创办的军事学硕士点,如今已经培养出数百名毕业生,有的投身国防科研,有的成为思政教师,把他的理念传递下去。 那张病榻上的生日合影,如今还挂在南开大学军事教研室的墙上,照片里的艾跃进笑容温和,就像他从未离开。 他用58年的人生告诉我们,生命的长度或许有限,但信仰的力量可以永恒。 一位教育者最大的成功,莫过于把自己的精神装进学生的心里,让爱国的种子生根发芽,这正是艾跃进生命意义的最好升华。