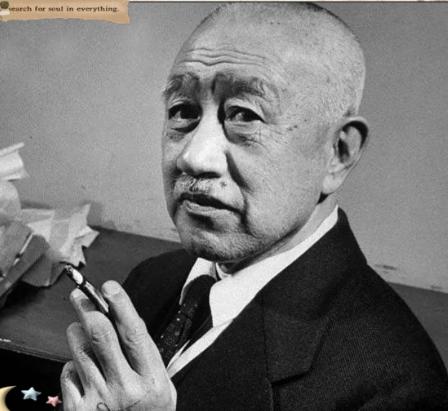

上世纪80年代的一天,三毛对李敖说:我去非洲沙漠是为了帮助那里的黑人!李敖反问道:你为什么不去帮助活在黑暗中的黄人呢?那可是你的同胞,他们也需要你的帮助啊!大老远跑去帮助外国人,而不顾惜自己的同胞,这有点不太合适吧! 那时候的她可能怎么都不会想到,这场期待已久的会面,将成为她一生中最尴尬的相遇。 说起来三毛对这次见面可谓做足了功课。 她知道李敖喜欢什么、讨厌什么,甚至连倒茶的角度都反复练习过。 而当李敖踏入客厅时,三毛几乎是带着虔诚的心情将他迎进门。 “李先生,请坐。”三毛小心翼翼地说道,手微微颤抖着为李敖斟茶。 李敖抿了一口茶,但却突然抛出一个让三毛措手不及的问题:“这么大的别墅,是靠你那些无病呻吟的作品得来的吗?” 这话像一记耳光甩在三毛脸上。 因为作为一个作家,作品就是自己的孩子。 他上来就这样说,真的是太没有礼貌了。 而三强压着不快回答:“靠那些作品确实住不了这种房子,大部分是靠父母的帮衬。” 于是客厅里的气氛一下子变得微妙起来。 瞅着情况不对三毛赶紧转移话题,谈起她最引以为傲的非洲经历。 “我去非洲沙漠,是为了帮助那些生活在黄沙中的黑人。” 当时三毛眼中闪着光,开始讲述她在撒哈拉的见闻,“我是基督徒,佩服史怀哲,所以我也去非洲了。” 她原本期待得到李敖的赞许,但却等来了一盆冷水。 “你去帮助黑人?那你为什么不去帮助活在黑暗中的黄人呢?” 当时李敖毫不客气地反问,“那可是你的同胞,他们更需要你的帮助。 这么大老远跑去帮助外国人,而不顾惜自己的同胞,这有点不太合适吧! 三毛直接被怼的的愣住了,这对吗?你礼貌吗? 当时他的脸涨得通红,试图辩解说:“帮助人是不分国界的……” 但李敖根本不给她解释的机会,继续追击:你说你要像史怀哲一样悬壶济世,可他不会在帮助黑人的同时,还在加那利群岛留下别墅和外汇存底吧? 你怎么解释你的财产呢? 这场谈话彻底谈崩了。 当时的三毛又气又委屈,她想象中的文学交流变成了单方面的“审问”。 李敖后来在文章中直言不讳地写道:“三毛很友善,但我对她印象欠佳。” 而在他眼中,三毛“和祥林嫂没什么两样”,总是走不出荷西去世的阴影。 他甚至用极其刻薄的“四白论”评价三毛:白虎星式的克夫、白云乡式的逃世、白血病式的国际路线、白开水式的泛滥感情。 而三毛那让无数读者感动落泪的爱情故事,在李敖看来更是“难登大雅之堂”。 更过分的是他认为三毛的作品只是“一些情情爱爱,无病呻吟”。 换个角度说,要是有人说你李敖,就是一坨,你会怎样? 其实这场冲突背后,其实是两种截然不同的人生态度的碰撞。 李敖是理性的批判者,他信奉的是“直面现实”。 他一生以笔为刀,树敌无数,甚至两次入狱也未曾改变他直言不讳的风格。 而对他而言,文学应该服务于社会批判,而不是沉溺于个人情感的小世界。 三毛则是感性的体验者,她追求的是“心灵的自由”。 她用文字构建了一个充满异域风情和浓烈情感的世界。 而且她的写作源于个人体验,她的善举也更多出自情感的驱动,而非系统的利他计划。 不仅如此这场争论还折射出那个时代知识分子的不同选择。 80年代的台文坛,正处于传统与现代、本土与国际的碰撞中。 而李敖代表的是扎根现实的本土关怀,他强调作家应该首先关注脚下这片土地。 三毛则体现的则是走向世界的开放心态,她认为爱与善良没有国界。 两种观点各有其道理,只是立场不同。 李敖质疑的是动机,三毛捍卫的是行为本身。 这就好比有人问:“你连身边的人都不爱,怎么可能爱远方的人?”而另一方回答:“爱哪有远近之分?” 那次不欢而散的会面后,三毛一度陷入自我怀疑。 她翻出自己的作品一遍遍阅读,决心要写出更好的作品。 而李敖虽然言辞犀利,但对三毛的批评或许并非全无道理。 他像一面镜子,照出了三毛式浪漫背后的某些局限。 但他的问题在于,他用一把尺子去衡量所有文学创作,认为只有社会批判才有价值,个人情感的表达都是无病呻吟。 而事实上,文坛既需要李敖这样的“清醒者”,也需要三毛这样的“造梦人”。 读者既需要锐利的社会批判,也需要温暖的情感慰藉。 而那场不欢而散的茶局,如今已成为文坛掌故。 它告诉我们:真诚的价值观碰撞不是坏事,它让我们看到世界的丰富和复杂。 三毛的浪漫和李敖的犀利,本质上都是对真实的追求。 只是一个用心灵感受真实,一个用理性剖析真实。 真正的成熟,是学会欣赏不同的真实表达方式。 真正的智慧,或许不在于判断谁对谁错,而在于理解每个人都在用自己的方式,寻找生命的意义。 主要信源:(封面新闻——李敖:泥沙俱下,《撒哈拉的故事》: “三毛式生活”影响一代人,新浪网)

三清鱼

不知李熬怎么评琼遥:你的情书有公主病