宗教对于统治各自的利弊何在? 宗教之于统治的利弊,本质上是权力与信仰的共生博弈。 这种博弈从人类社会形成初期便已开始——当部落首领需要凝聚分散的族群,图腾崇拜自然成为最早的"共同语言";当王朝需要维系辽阔疆域的秩序,天命神授便成为最省力的合法性宣言。 历史长河中,宗教从未单纯是精神现象,它始终是包裹着意识形态的统治工具,其利弊的天平,始终随着时代需求与权力格局的变化而摇摆。 先说统治之"利"。 宗教最直接的效用,是为权力提供超验性解释。 古埃及法老自称"太阳神之子",中世纪欧洲国王捧着《圣经》加冕,西藏旧贵族借"活佛转世"维持农奴制,这些场景的核心逻辑高度一致:当世俗权力宣称其源自神意,反抗便等同于渎神。 这种"君权神授"的叙事,让统治成本大幅降低——不需要解释赋税为何合理,只消说"这是神的意志";不必说服百姓服从律法,只消说"违背者将下地狱"。 印度阿育王的转变最具代表性:这位曾杀人如麻的暴君,在佛教"非暴力"教义中找到了治国钥匙,通过树立刻有正法的石柱、资助佛教结集,将血腥征服转化为精神皈依,帝国的稳定成本骤降70%。 宗教的社会黏合功能同样关键。 当一个王朝疆域横跨不同民族、语言、习俗的地区,宗教往往成为最普适的认同纽带。 莫卧儿帝国阿克巴大帝的宗教宽容政策便是例证:他废除印度教徒的人头税,允许锡克教调和伊斯兰与印度教矛盾,甚至创立"神一信仰"整合多元信仰,最终在穆斯林占少数的次大陆维持了百年稳定。 这种作用在现代依然显著——当代印度虽有2000多个民族、1652种语言,却因79.8%的印度教人口形成"宗教认同大于族群差异"的共识,执政党至今仍需借"罗摩神庙"等宗教符号凝聚选票。 道德教化的低成本输出,是宗教对统治的隐性贡献。 佛教的"因果报应"让百姓相信现世苦难是前世修行,基督教的"原罪说"鼓励信徒忍耐现世不公,伊斯兰教的"五功"构建了基层自治网络。 这些教义客观上形成了"不需要警察的秩序"——北宋方腊起义前,江南寺院通过"吃菜事魔"的民间宗教维系了百年基层治理;今天中国某些偏远乡村,基督教家庭聚会点仍在承担调解纠纷、扶贫济困的功能。 据统计,我国宗教界每年开展的公益慈善活动超过10万场,投入资金逾20亿元,这种"宗教搭台、治理唱戏"的模式,本质上是统治成本的社会化转移。 但所有"便利"都有代价。 宗教对思想的垄断,往往成为社会进步的枷锁。 中世纪欧洲教会垄断教育,《圣经》是唯一合法教材,哥白尼因"日心说"被软禁至死,伽利略在宗教裁判所被迫放弃"荒谬学说"。 这种思想控制在政教合一的西藏最为极端:直到1959年民主改革前,95%的藏族儿童无法接受现代教育,寺院通过"转世灵童"制度垄断知识传承,农奴的识字率不足2%。 当统治依赖宗教维系,必然恐惧任何可能动摇神权的变革——奥斯曼帝国因坚持《古兰经》的"土地属于安拉",直到19世纪仍无法推行土地私有,错失工业革命机遇。 宗教的排他性更可能成为分裂诱因。 印度莫卧儿王朝的兴衰最具警示意义:阿克巴的宗教宽容创造了盛世,但其孙奥朗则布强行推行伊斯兰化政策,导致印度教王公起义、帝国分崩离析。 这种悲剧在当代依然上演——缅甸罗兴亚人因宗教身份被系统性排斥,引发持续数十年的人道危机;斯里兰卡泰米尔猛虎组织以印度教为旗帜,导致26年内战丧生10万人。 数据显示,全球70%的族群冲突与宗教排他性直接相关,这种"信仰认同高于国家认同"的陷阱,正是统治最大的隐忧。 最致命的代价,是宗教可能异化为反抗的旗帜。 东汉黄巾军以"苍天已死"的道教谶语动员百万流民,元末红巾军借"明王出世"推翻元朝,这些"宗教外衣下的起义"揭示残酷现实:当统治合法性崩塌,曾经的精神枷锁会反噬为革命武器。 洪秀全的拜上帝教在广西贫瘠山区动员2000万信徒,清王朝为此耗费2.8亿两白银(相当于当时全国年财政收入的3倍)才勉强镇压。 这种"成也萧何败也萧何"的悖论,让所有明智的统治者都必须拿捏"利用"与"控制"的分寸。 新中国成立后的宗教治理,为这种利弊博弈提供了现代解决方案。 1950年代的宗教制度民主改革,废除了西藏政教合一的农奴制,切断了天主教与帝国主义的联系,使宗教从"压迫工具"转变为"爱国统一战线"。 数据显示,截至2023年,我国宗教界人士担任各级人大代表、政协委员的超过1.7万人,宗教团体参与的公益项目覆盖90%的贫困县。 这种"引导而不强制,管理而不压制"的策略,本质上是将宗教的黏合功能转化为社会治理资源——当浙江某基督教教堂主动承办养老服务中心,当青海藏传佛教寺院设立"法律明白人"调解草场纠纷,宗教便从潜在的不稳定因素,转化为"中国之治"的特殊治理单元。

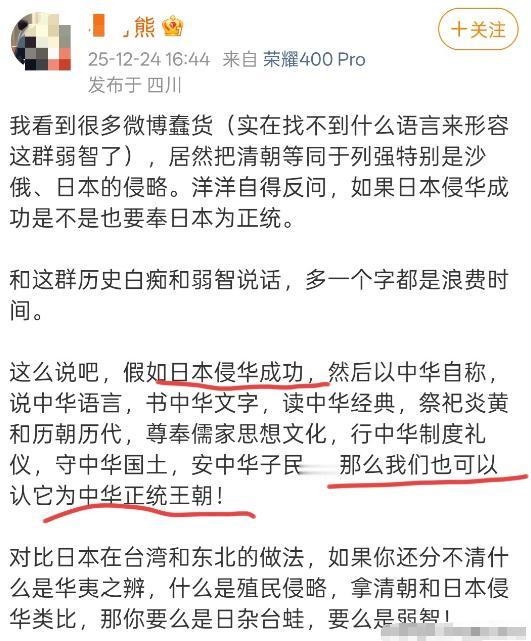

为啥我们不能去批评清朝?

【108评论】【68点赞】