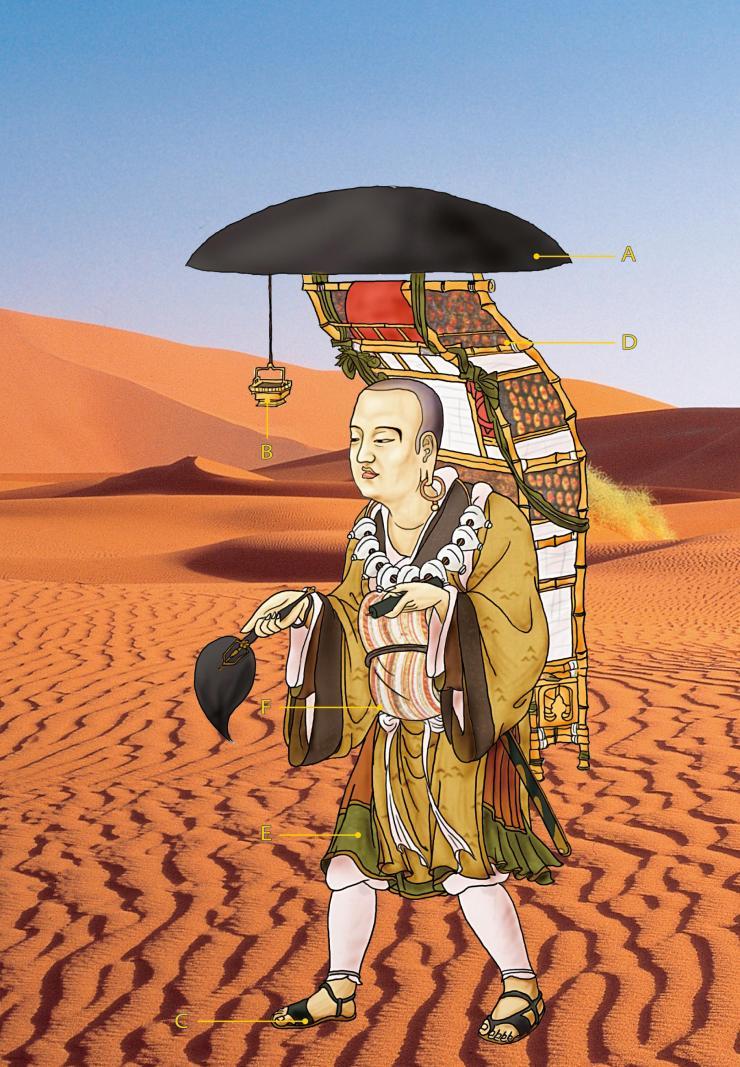

“玄奘西行第五年,在帕米尔雪线把‘取’字刻进冰裂隙:不是抢经,是参透‘取’字——‘耳’为俯身倾听之诚,‘又’为千次重来之韧;真取者,不贪卷帙浩繁,而肯为一句真言,在冻僵指尖上再凿一寸” 贞观八年冬,凌山(今帕米尔高原)。 三十二岁的玄奘跪在冰缝边,用断匕尖蘸着融雪水,在幽蓝冰壁上写:“取”。 “耳”字写得极低,几乎贴着雪面——像他昨夜蜷在牦牛腹下听风声辨方向;“又”字却刻得极深,刀刃崩了两处缺口,冻疮裂开的血珠滴进冰纹,瞬间凝成暗红小点。 随行老向导摇头:“法师,冰上字,日头一照就化。” 他呵出白气,搓热掌心按在冰上:“化了才好——字若留得住,是冰的功;字若留不住,才是我的诚。诚不靠碑,靠这一按的温。” 他心里早把“取”字走成了经: 🔹 “耳”不是单听梵音,是听懂胡商抱怨骆驼掉毛、听清突厥少年哼跑调的牧歌、听准沙暴前蚂蚁搬家的节奏——真经不在贝叶上,在众生开口闭口间; 🔹 “又”不是重复赶路,是同一段陡坡摔七次,第八次仍解下腰带绑紧鞋帮;是同一句《心经》默诵三百遍,第三百零一遍突然听见自己心跳与诵声同频。 他干了三件“不像高僧”的事: ✅ 把《大般若经》摘句抄在馕饼背面:“若饿时读‘色即是空’,先嚼一口饼——空不碍香,香即般若”; ✅ 教龟兹孩童用沙画“取经图”:左边画歪斜脚印,右边画发光经匣,中间画一只驮经驴,题字:“驴不知经贵,只知蹄稳;人若知经重,何惧路长?”; ✅ 更绝的是,他在碎叶城破庙墙上留偈不书佛号,只画三样东西:半截蜡烛(燃尽)、一碗凉茶(续满)、一双磨穿底的草鞋(补好)——落款:“取者,取火于烛,取凉于茶,取路于鞋。” 某夜雪崩轰鸣,经箱被埋。 众人扒雪急呼,他却静立良久,忽然蹲下,从雪里掏出半块冻硬的酥油,掰开分给每人一小粒:“暖手,再挖——经可再抄,手若冻僵,就再无人能翻页。” 后来大慈恩寺译场灯火彻夜不熄。 而当年凌山那道冰缝,至今春融时仍渗出微温泉水—— 原来最深的“取”,从不伸手向天要答案; 它始于俯耳听大地喘息, 成于冻裂十指再凿一寸, 终于把整条命熬成灯油, 只为让一句真言, 在人间,亮得久一点,再久一点。 玄奘大师西行 玄奘西域记