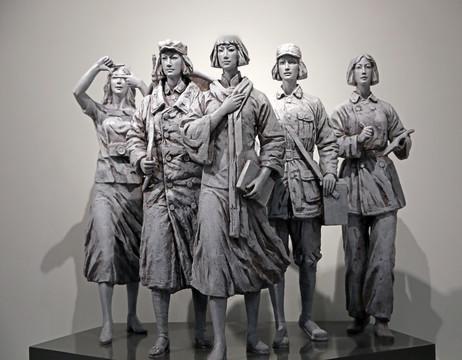

1937年,15岁女红军被敌人抓住,正要被砍头时,一名敌军官走过来,摸摸她的脸:“她,我要了。”说着,一把将她扛起来,转身就走! 夜色压得低沉,山风裹着烟硝气息。破旧的草棚下,一群年轻的红军战士在休整。山那边枪声忽远忽近,空气里混着火药味与焦土味。队伍里有些人连鞋都没了,脚上缠着布条,一步一个印子。十五岁的姑娘走在最前,肩上背着药箱。她的任务是救人,也是看着更多人倒下。队伍散去时,她往山后跑去查伤员,没想到从树林深处冲出几名敌兵。铁链一响,战场的命运忽然拐了弯。 长征结束后,中央红军已在陕北站稳脚跟。南方残余部队仍在坚持游击,许多女红军留在深山。她们年纪不大,行军、送信、包扎、宣传样样干。那时生活如同刀刃上行走,村落易手,线索被切断。敌人清剿频繁,一旦落入敌手,命运往往走向终点。文献记载,1935年至1937年间,多地志书记载了无名女战士被俘、受刑、牺牲的事。档案留下只言片语,背后藏着无数被掩埋的故事。 中央红军在1934年出发时,随行女兵约三千。她们走雪山、过草地、穿铁索桥,靠双脚丈量信仰。有人生下孩子仍随队,有人失踪在沼泽无人知晓。新华社《长征:信仰的力量》记录,女红军平均年龄不足二十。那支队伍没有奢侈的补给,粮食断绝时靠草根充饥。 许多年轻人倒在路上,也有人被敌军俘获。澎湃新闻曾披露,一些地方志中提到“年少红军女战士殉难”,但姓名多已佚失。她们的存在,成了历史长河里一串模糊的影子。 1935年懋功会师后,红军三大主力逐渐汇合。女兵数量锐减,部分留守西南山区继续游击。四川、贵州、湖南等地频现激战,俘虏事件屡有记载。地方档案显示,被俘红军多遭严刑,不愿交代情报。个别案例中,敌方军官试图利用女性身份胁迫或侮辱,以摧毁士气。学者指出,这类记载反映了战争的残酷性,而非具体人物事件。抗战全面爆发后,幸存女红军大多改编入八路军、新四军,继续参与抗日斗争。 1937年七月,卢沟桥的枪声改变了整个中国的节奏。前线传令如潮,晋察冀、陕甘宁、华中各地相继成立抗日根据地。旧部整编,红军番号改为国民革命军第十八集团军。女红军走进新的战场,身份成了“八路军战士”“卫生员”“交通员”。战争并未给她们喘息的机会。许多年轻人隐名埋姓,在敌占区开展地下工作。她们穿便衣、走乡村、传情报,时常在生死边缘穿行。 党史研究中提到,红军时期留下的女性口述史数量有限,多数记录来自战后口述。中央党校出版社的《红军女战士口述史》指出,许多传说故事经过再创作,被赋予戏剧化色彩。民间叙事中常见“被俘不屈”的桥段,往往源自文学夸张。真实的历史往往更沉默——很多人无名无姓,只在烈士名录中留下一个数字。学界主张在还原中回归史料,不以感性替代证据。 国外纪录片《中国女性与战争》中,BBC采访多位历史学家,提到红军女性形象在中国文艺作品中被反复演绎。上世纪五十年代的舞台剧、电影,如《洪湖赤卫队》《映山红》,塑造出坚贞不屈的女战士形象。那种形象延续至今,成为红色文学的经典符号。环球时报文化版曾评论,这类形象代表信仰的力量,也反映女性在革命叙事中的象征意义。真实历史与艺术表达之间,始终隔着一层光影。 解放后,许多女红军口述自己的经历。有人在卫生战线继续服务,有人转入地方政府任职。她们谈起长征,不言苦,只说“能活下来算运气”。有学者指出,红军女战士群体承载的不仅是战争记忆,更是一段社会变迁史。她们从旧社会走出,成为新中国女性力量的象征。那些无名的年轻生命,汇入国家历史的血脉中。 当代学界重新审视这些故事。中国妇女史研究会的文章提到,重建历史的关键在于区分“史实”与“传说”。女红军被俘、牺牲、坚守信仰的确存在,但具体案例往往缺少档案支撑。部分网络文章将民间故事当作史实传播,造成历史混乱。澎湃新闻、《党史博览》均多次强调“尊重史料、拒绝杜撰”。红军女性的真实命运,值得被理解,而非被消费。 今天,陕北、江西、贵州的红军纪念馆仍保留着女红军遗物:缝衣针、药箱、破鞋、徽章。那是当年生命的痕迹。她们没留下名字,却留下方向。每一件遗物背后都有一段未完的故事。那些山路依旧,草地依旧,风吹过时,仿佛还听得见当年嘹亮的军号。 翻阅史料时,总能看到一个事实——信仰让人跨越极限。无论是1934年的雪山,还是1937年的战火,年轻的红军女性用自己的生命走出一条路。新华社在长征纪念报道中写道:“她们的脚印刻在土地上,信仰刻在历史里。”那并非夸张,而是实证。面对战争的残酷,人性与意志交织成那个时代最坚硬的底色。 今天提起“十五岁女红军”,人们常想到某个被传诵的故事。历史无法复刻,也无需浪漫化。那些消失在档案中的身影,并非需要被拯救的传说,而是参与命运的真实生命。她们在战火里成长、牺牲、沉默。时间过去近百年,那段历史仍在提醒后人:记住,是对勇气最深的敬意。