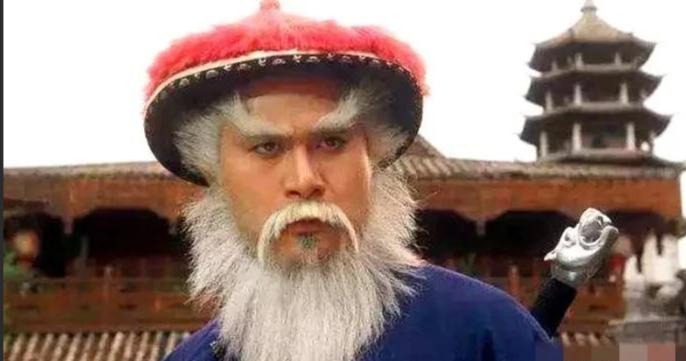

一天深夜,鳌拜经过女儿兰格格的房间,听到细微的低语。那种声音不是女儿在祈祷,也不像侍女在叮嘱。鳌拜停下脚步,推开门,烛光一闪,一个陌生的影子出现在床前。是侍卫。空气凝固,刀光映着木地板,杀意一触即发。就在鳌拜举刀之际,女儿的一句话让他停了手,这一瞬间,竟成了他人生里最致命的裂痕。 鳌拜出身满洲正黄旗,年轻时随清军南征北战,勇猛果敢。顺治时期,他因战功被封一等公,是朝中有名的“铁血功臣”。1661年顺治帝驾崩,年仅八岁的玄烨继位。为稳住局势,朝廷任命鳌拜、索尼、苏克萨哈、遏必隆为辅政大臣。短短数年,鳌拜凭军功和性格强硬压过群臣,逐步掌控朝政。康熙年幼,鳌拜成了名副其实的“太上皇”,凡事一句“老臣有功”,谁也不敢驳。 康熙五年,鳌拜的权势达到巅峰。他在朝中布满亲信,连皇帝身边的侍卫都要经过他的“筛选”。满洲贵族纷纷投靠,汉臣多噤声。史料记载,鳌拜“专断国政,结党营私”,连太后面前都语气傲慢。那时的紫禁城,朝廷分成两层——表面是皇帝的天下,实际上却是鳌拜的领地。朝臣进殿先看鳌拜脸色,康熙常被迫沉默。 就在这权势巅峰的岁月,兰格格事件悄然发生。传说某个雨夜,鳌拜巡视府中,听见女儿房中异响。那名侍卫年轻强健,是府中训练营里的武官,负责护送兰格格出行。烛光摇晃间,鳌拜看见那双手交缠的影子,血气上涌。鳌拜素来家教森严,府规明列“男女之防若天堑”,此刻怒火彻底点燃。刀出鞘,风声呼啸,侍卫吓得跪地。 兰格格拦在侍卫身前,一句话让空气凝固——“若父亲要杀我,那就杀吧,但天下人会知道您滥杀无辜。”这一句话,像锋刃插进鳌拜心头。鳌拜手一抖,刀尖落地。面对这突如其来的“反抗”,鳌拜没有再出手,只命人把侍卫逐出府门。那一夜过去,府邸寂静,但鳌拜的威势第一次动摇。 传说中,这一事件被人私下议论。鳌拜的亲信试图掩盖,却终究传进宫中。康熙听闻后,未言一语,只在笔记上写下“失德”二字。朝臣中也有人借此讥讽鳌拜家风不正。此事的真伪难以考证,但“兰格格夜会侍卫”成为鳌拜道德口碑的一道裂痕。满洲贵族讲究家门清白,鳌拜一向以忠烈自居,如今却有这种私闻,让他不得不低调行事。 权力的根基开始松动。鳌拜依旧掌握兵权,却开始失去皇帝信任。康熙六年,索尼去世,苏克萨哈被诬陷下狱,朝中只剩鳌拜一人独权。康熙表面恭敬,内心已经在布局反击。他秘密训练一批少年侍卫,在皇宫内设置“擒拿演习”,借比武之名培养亲兵。 康熙八年五月,时机成熟。鳌拜入宫,少年侍卫假作陪练,待其放松警惕后一拥而上。鳌拜力大无穷,连挣数次,将两名侍卫甩出数步。康熙从帷幕后走出,冷声道:“擒之!”少年们一齐扑上,将他压倒在地。鳌拜被绑赴廷议,三十条罪状一一宣读——专权、结党、欺君、失德。那“失德”二字,成了压垮他的最后稻草。 有史记载,鳌拜入狱后仍不认罪,自言“为国立功,无愧天地”。康熙未下死令,只命他永禁。晚年鳌拜被赦出,病死家中。史官笔下,他是一代功臣,也是贪权之祸首。官方档案中并无兰格格事件记载,但“行私不当”“家门不整”却常被提及,似乎在暗示那桩传闻并非空穴来风。 这段故事后来被无数戏剧演绎。兰格格的那一句“若杀我,天下人必知父失德”,被改编成了鳌拜权势崩塌的象征。它反映的并非儿女情事,而是一个权臣在家国伦理间的崩塌。鳌拜失的不只是朝政,还有人心。权力之巅,一念之差,足以让帝王生疑。 康熙收回权力后,重新整顿朝纲,削弱旗人特权,重用文臣。鳌拜的覆灭,标志着皇权彻底战胜勋臣集团。那句传闻中的“失德”,成了后世评说鳌拜时绕不开的词。无论传说真假,鳌拜的结局早已注定——刀锋再利,也敌不过皇权的心思。 历史往往不在于细节的真伪,而在于隐喻的力量。鳌拜的悲剧在于,他习惯用武力解决问题,却忘了人心也会反击。康熙的胜利不在擒拿一刻,而在那之前的每一步铺陈。从兰格格房间传出的烛光,到皇宫内那声“擒之”,故事走完了一整圈。 有人说,那一夜,鳌拜举刀不落,是命运的拐点。也有人说,他不是输给康熙,而是输给了自己。