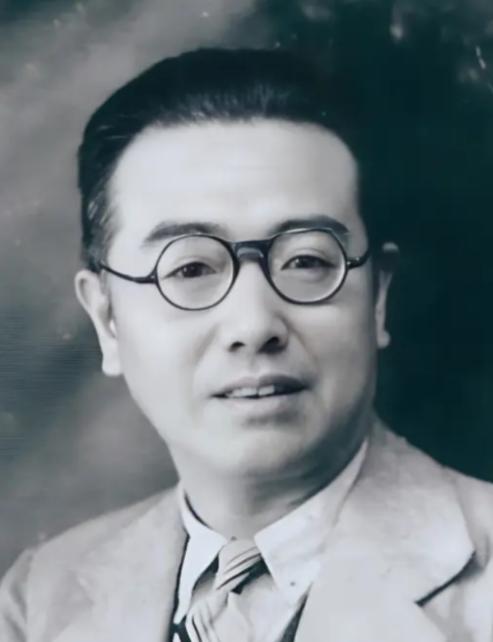

大庆油田发现者谢家荣吞下一整瓶安眠药,在睡梦中离世,第二天,妻子吴镜侬在他身边发现了一张字条,上面短短十个字令人泪目。 2024 年夏,甘肃白银厂矿区的钻探现场,地质队员李阳的铁铲突然碰到硬物。扒开浮土,一个锈迹斑斑的铁皮盒显露出来,盒盖上用红漆写着 “1935.10 谢家荣藏”—— 这是地质界寻找了近 90 年的 “地质时光胶囊”,里面装着谢家荣当年勘探白银厂铜矿时的原始岩芯与笔记。 当李阳小心翼翼打开盒子,泛黄的笔记首页 “为国找矿,寸土不让” 八个字,在阳光下依然透着铿锵力道,与 1966 年临终字条上的温情字迹,形成跨越时空的对话。 时间倒回 1935 年秋,白银厂矿区的帐篷里,谢家荣正借着煤油灯的光整理岩芯样本。 国民党地方势力以 “矿区归军方管控” 为由,禁止他继续勘探,甚至威胁要没收他的地质资料。 “这些样本里藏着中国铜矿的希望,绝不能丢!” 他连夜将最关键的三块铜矿石岩芯、一份矿区地质图和手写笔记,装进铁皮盒,趁着夜色埋在矿区东侧的老槐树下。 埋盒时,他在槐树上刻了个小小的 “矿” 字作为标记,轻声说:“等将来国家安定了,你再重见天日。”没人知道,这个举动,让中国铜矿勘探史的重要物证,躲过了后来的战火与动荡。 1941 年重庆大轰炸期间,谢家荣的实验室被炮弹击中,浓烟滚滚。他不顾警卫员阻拦,冲进火海,把装满地质手稿的铁箱抱了出来 —— 箱子里,就有 1935 年白银厂笔记的副本。 “这些比我的命还重要!” 他的头发被火烧焦,手臂也被划伤,却死死护着铁箱不放。后来在防空洞整理资料时,年轻助手不解地问:“先生,现在战火纷飞,这些资料什么时候才能用上?” 谢家荣指着洞外的天空:“总有一天,和平会来,到时候国家建设需要这些,我们不能让后人再从零开始。” 那段时间,他在防空洞里重新誊抄被烧毁的手稿,字迹虽有些潦草,却依旧工整,每一页都标注着详细的勘探日期与坐标。 1952 年,谢家荣带领学生在安徽八公山实习,发现当地矿工用的勘探锤笨重且易损坏。 他花了半个月时间,根据矿工的操作习惯,设计出一款轻便的 “多功能地质锤”—— 锤柄用防滑木制作,锤头一侧锋利可凿岩,一侧钝平可敲样本。 第一批锤子制作出来时,老矿工王师傅试着用了一下,赞叹道:“谢先生,这锤子比我们自己做的好用十倍!”谢家荣笑着说:“勘探不是单打独斗,要跟矿工师傅多学习,才能找到更多宝藏。” 这款地质锤后来成了全国地质队的标配,直到现在,还有老地质工作者珍藏着当年的款式。 1966 年 8 月 13 日,谢家荣被允许回家取衣物。 他在书房里翻找了很久,最终把 1952 年设计的地质锤、1941 年抢救出来的手稿副本,还有一张 1935 年白银厂矿区的老照片,塞进包里。 “这些是我这辈子最珍贵的东西。” 他对妻子吴镜侬说,眼神里满是不舍。那天晚上,他在灯下最后一次翻看白银厂的笔记,在空白处写下:“若有来生,还做地质人,还为国家找矿。”这行字,成了他留给地质事业最后的告白。 2024 年,白银厂 “地质时光胶囊” 的发现,轰动了全国地质界。专家们研究笔记时,发现里面不仅记录了铜矿的分布规律,还提出了 “多金属共生矿勘探法”—— 这个理论比国际上同类研究早了 15 年,填补了中国多金属矿勘探的理论空白。 谢晓峰看到笔记原件时,忍不住落泪:“父亲当年埋的不只是资料,还有他对国家地质事业的希望。”如今,这个铁皮盒和里面的物品,被陈列在国家地质博物馆的 “百年地质” 展区,成了最受欢迎的展品之一。 现在,谢晓峰每年都会带着父亲设计的地质锤,去全国各地的矿区走走,给年轻的地质工作者讲父亲的故事。 在白银厂的老槐树下,他会指着树上的 “矿” 字标记,说:“我父亲当年埋在这里的,是信仰与坚守,现在,该由你们来传承。” 年轻的地质队员们,会围着他,认真倾听那些跨越近百年的故事,手里的新地质锤,与当年谢家荣设计的款式,有着相似的轮廓。 谢家荣虽然早已离开,但他的精神,却通过铁皮盒里的笔记、设计的地质锤、发现的矿藏,一直陪伴着中国地质事业的发展。 就像国家地质博物馆展区墙上写的那样:“他把一生献给大地,大地用宝藏回应他的赤诚。”而那个 1935 年埋下的 “地质时光胶囊”,不仅见证了中国地质事业的风雨历程,更成为一代代地质人不忘初心、为国找矿的精神象征。 主要信源:(中国青年报——谢家荣:像矿脉一样被掩埋)