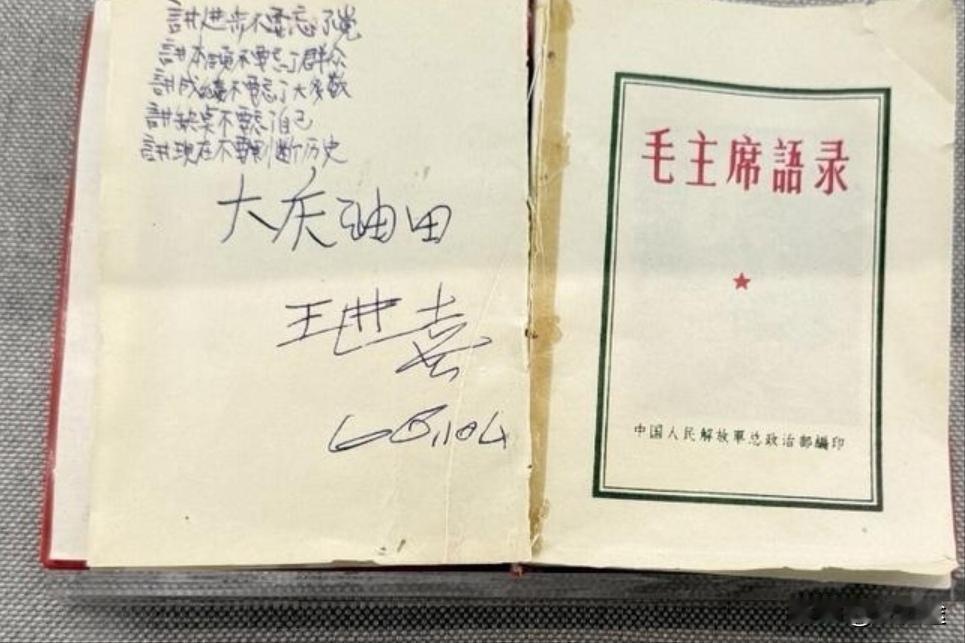

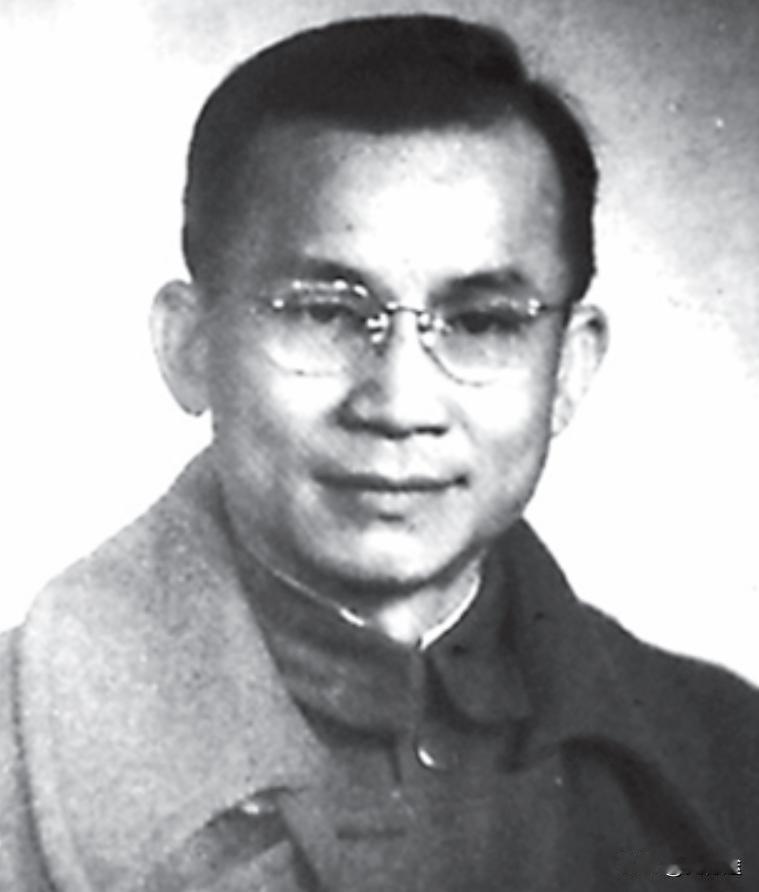

这是铁人王进喜在毛主席语录上为李光复题写的一段话,颠覆了许多人对王进喜的认知,如此之高的觉悟,换作现在也难以有人超越。他写道:讲本领,不要忘了群众。讲缺点,不要忘了自己。讲成绩,不要忘了大多数。讲进步,不要忘了党。 1966年10月4日,北京话剧团的后台,十九岁的李光复见着了王进喜,眼睛立马亮了。 他从兜里掏出一本《毛主席语录》,凑上前去,请铁人签个字。 王进喜没推辞,唰唰唰写下一段话,像钢钎子一样扎在纸上,也扎进了这位年轻演员的脑子里。 这句话后来可不是光在纸上待着,它一路跟着李光复,从干校背药箱的日子,到协和医院坐诊台,再到剧院后台的水泥地上、灯光下,每次开口说台词,底下都垫着点什么,不全是演技,更多的是那点从生活里熬出来的糟粕和根性。 李光复出生在北京东单,小时候住的那片地,一边挨着中国儿艺,另一边离着青艺大庙也不远。 他是看着刀枪剑戟、猴兔鹿狼这些稀奇玩意儿长大的,耳朵眼里从小就灌满了锣鼓和台词。 他爱钻剧场,蹿得比谁都快,哪个门没锁,他都知道。 他十三岁那年报了北京人艺的表演班,那时候报名得十五岁起步,他硬是顶了老师一句:“您怎么知道十三岁不能演戏?”老师一乐,说这孩子有意思,给他报上。 他家境不算差,母亲有点底子,家里有金条,那是真金白银的金条,不是招摇撞骗的那种。 有一回,母亲还把两箱金条拿出来当积木,让他在北池子那间楼里玩堆塔,他一脚踹塌了还乐呵。可这富日子没熬到成年,一来,金条藏床底下都不放心,最后全上交了。 那颗在俄国换回的大钻戒也不敢留——说到底,啥家业在政治风头面前,都不顶用。 他那一班学员在1960年算是“人艺小班”,也赶上了最紧日子。 1962年因为没钱,班就散了,大伙儿一哄而散,有的去了西藏,有的干了灯光服化。 只剩下三人还在演员队里跟着演戏,其中就有李光复。 他年纪小,性子野,老师说要多看书,他懒得坐住,就把糖拌炒面撒在书里,一边看一边吃,馋虫一上来,连图书馆的书都翻油了。 管理员让赔,他哪来的钱?一个月生活费八块,他还要攒两块带回家给妈。 这孩子看似糊涂,心里其实明白着呢。 他记性好,背诗背文背数来宝都快得吓人。那年排《茶馆》,夏淳导演一板一眼,连灯光怎么灭怎么亮都安排得死死的。李光复在台上一句台词没有,光坐着也演得不像,被轰下去不止一回。 他不服气,就去体验生活,跟老北京老头子混在一起,写了四千字的人物小传,才把那气喘吁吁的老巡警演得像模像样。 干校那几年,他拎着个小药箱,走哪儿都有人叫他“李大夫”。 别小看这药箱,是他逃体力活的法宝,也是他上协和医院的敲门砖。 那时节连大专家吴阶平也在扫厕所,他跟吴阶平坐对桌,病人进来第一句话就是骂他“臭王八蛋”,李光复还笑着让人家找“真正的大夫”。 他这一笑,也不是没来由的,懂事儿、能忍事儿,是他父亲身上传下来的。 他父亲是山东农民,十三岁扛着铺盖卷跑到关东,折腾了一圈欧洲回来,当了商会会长,又赶上十月革命进了监狱,差点丧命。回国后家财散尽,但人还活着,又从零做起,电灯厂、啤酒厂、洋行……兴盛不过几年,一场入侵、一次公私合营,几辈子挣的都化为乌有。 后来人说李光复“乐呵”,那不是没见过穷,是见多了风浪之后,学会了笑着活。 “傻老二”这外号不是空穴来风,他就是那种别人一开口,他就跑前跑后的主儿。 万方,曹禺的女儿,当年因为家庭成分下不去农村,是李光复帮她找机会,写了一篇《我见到了毛主席》投到了沈阳军区文工团,才脱了知青身份。 他还帮剧院同事开病历调户口,谁家有事儿找他,从来不推。这人啊,是个活菩萨,不图回报,有点傻气也有点光。 钱嘛,他也挣。他是剧院第一个有私家车的人,七十年代就在首都剧场门口卖报纸,一场戏才两毛钱,他二十分钟能挣一块一。 后来帮香港亲戚接待游客、当导游、讲历史、卖复印机、拉三轮车、修三轮车……样样都干,还干得顺手。 拍《梦醒时分》那年,他在故宫给剧组讲解景点,张艾嘉听得一愣一愣,说没想到大陆演员懂这么多。他不是演,是讲,是从导游那几年练下来的口才。 “戏比天大”,这是他信的,2000年,他老母亲去世,他没请假,没声张,算着点从墓地直接赶飞机去云南,晚上台上的第一句词是他的,他一句没落。 后台人看他,谁也没说话,只是递了杯水,拍拍肩。那种沉默,比话多。