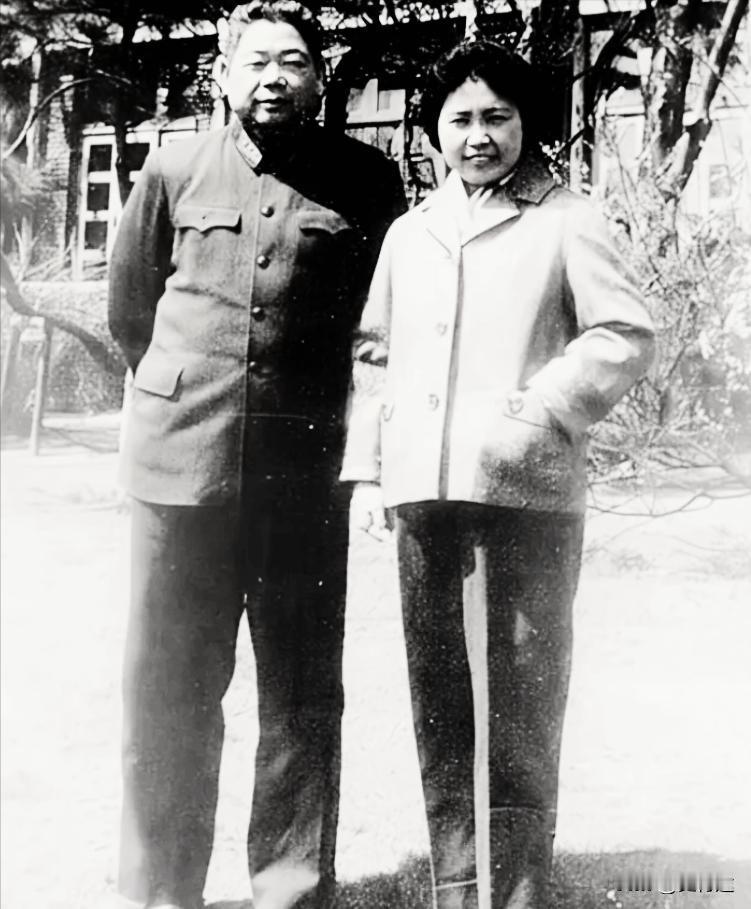

1965年7月,陈锡联上将与夫人王璇梅在沈阳的一张珍贵留影,他时任沈阳军区司令员。三年后的1968年,陈锡联任辽宁省革委会主任,提出辽宁人每月供应三两油,所以老百姓管他叫陈三两。 1965年7月,一张老照片,黑白底,边角微卷。 陈锡联穿着笔挺军装站在沈阳,身边是他夫人王璇梅。 那会儿他正是沈阳军区司令员,脸上没笑,却不显冷,像是刚刚从作战图上抬起头。 谁也想不到,三年后,他在辽宁搞起革委会,批下个老百姓每月三两油。三两啊,不多不少,正好能炒几盘菜。于是坊间给他安了个响亮外号:“陈三两”。 这外号,有人当玩笑,有人咂摸着说:“唉,人家也不容易,按着锅盖分油,总得顶着点。”可不就是那几年?紧巴巴、卡脖子,谁在位上,谁都得做难决定。 他背了这个名儿,不躲不闪,往前走,像往常一样,照章办事,顾人情。 但这人情二字,陈锡联不是嘴上说说。 他这人,从不声张,但细节处藏着分寸。 往前推回1959年,那是他刚被调到沈阳的年份,调令下得快,军委一句话,他从炮兵司令的位置上“平调”过来——听着是平,其实没那么简单。因为那个位置,刚刚有人下来:邓华。 沈阳军区是1955年2月设的,邓华是头一个司令。 那时候风风火火,干部热气腾腾。但到了59年,气候就有些变了,邓华的职务突然没了声响,跟着他搭档的政委周桓也被换下,换成赖传珠。 一场换血,背后风声谁都听得出来。 那年军内流传一句话:“谁坐这个位,得把绳子系紧喽。”意思就是说,这不是个轻松位。 陈锡联一落地,没张扬。 他明白,这时候最忌高调。虽然过去他打过硬仗,带过主力兵团,在战场上叫得出号的将官,但这一仗不是打枪,是稳心。 第一件事,他没去巡阅营房,也没立规矩,而是约了邓华,两次。 两个人之前不熟,陈是红四方面军出身,邓是中央红军干部,路子不一,交集少。 但一坐下来,话就顺。陈锡联没提那场军委扩大会议,更没去追问人事的事儿,就是一句寒暄,几句客套,说得不多,却够人听出尊重来。 最妙的,是那场欢迎会,按例得有讲话,秘书起草的稿子里,夹带了点意思——说邓华,说他有“错误”。风向嘛,秘书也是识时务。可陈锡联把那段话拿过来看了看,眉头一皱,直接划掉。 他说:“这些话,咱不讲。”讲什么呢?不说。就这一个不讲,把台下不少人看得一愣一愣。 那可不是胆小,那是有分寸。 他知道,批前任落井下石,不难;难的是,在这风口浪尖上,还能给前任留口气。 会后,他又偷偷跟后勤打了个招呼:“邓华同志的房子别动,他一家住得好好的,别让人家搬来搬去。”这话传出去,军区里都说:这新司令,是个厚道人。 实情是,邓华当时没再安排工作,等着组织通知,也说不上何时能动。 要是连屋都得腾,食堂不让吃,算什么?陈锡联心里明白,这时候给人一碗饭吃,不是私情,是组织的温度。 一个将军,打了一辈子仗,不能说没了职位就连张床都找不着。 从这一桩桩小事上看得出来,陈锡联是个有主心骨的主。 他不摆资历,不耍官腔,做事讲人情,但不破规矩。这些年谁跟他共过事,基本都说他好,说他“说话拐着弯儿,但话里有货”,说他“从来不急眼,但底线清得很”。 而且这人记人情,也讲旧情。 1960年,邓华终于接到通知,调往北京谈话,后来到了四川当副省长。 临走那天,他收拾了几样有纪念意义的东西——战时用过的地图、一把旧手枪,还有几张照片。赖传珠知道了,点了点头,什么都没说。 那房子,最后也是邓华自己关的门,没有人催他。 过了一段时间,有人说:“他走得体面。”其实,这体面里,也有陈锡联和赖传珠在背后托着。 这一切陈锡联没往外说过一句。 可日子是记账的,军中上下心里明白:风头再紧,还是有人肯拢着点情分,不把事情做绝。 这些事搁今天说出来,可能听着不算什么大事。 但那个年头,风一吹就能翻船。陈锡联不翻舵,也不跟风,光这一点,就不容易。 1976年毛主席点将,让他主持中央军委的日常工作——这不是随便就给的活儿,是看你一路走来,扛得住事,稳得住场,有这个分量。 也是那几年,陈锡联在辽宁革委会的桌子上,批下那句广为人知的三两油口令。 有人骂,也有人叹,但细算一下,他是在百姓与物资之间掂了个秤:锅里要有油,仓里也得够。 他这一刀下去,能保住底线,也算是一种本事。 1977年,邓华回了部队,当上了军事科学院副院长,算是把名字又亮了出来。这事儿当时传得也不响,像风吹过一棵老树,沙沙一声,没人多说,却都听见了。