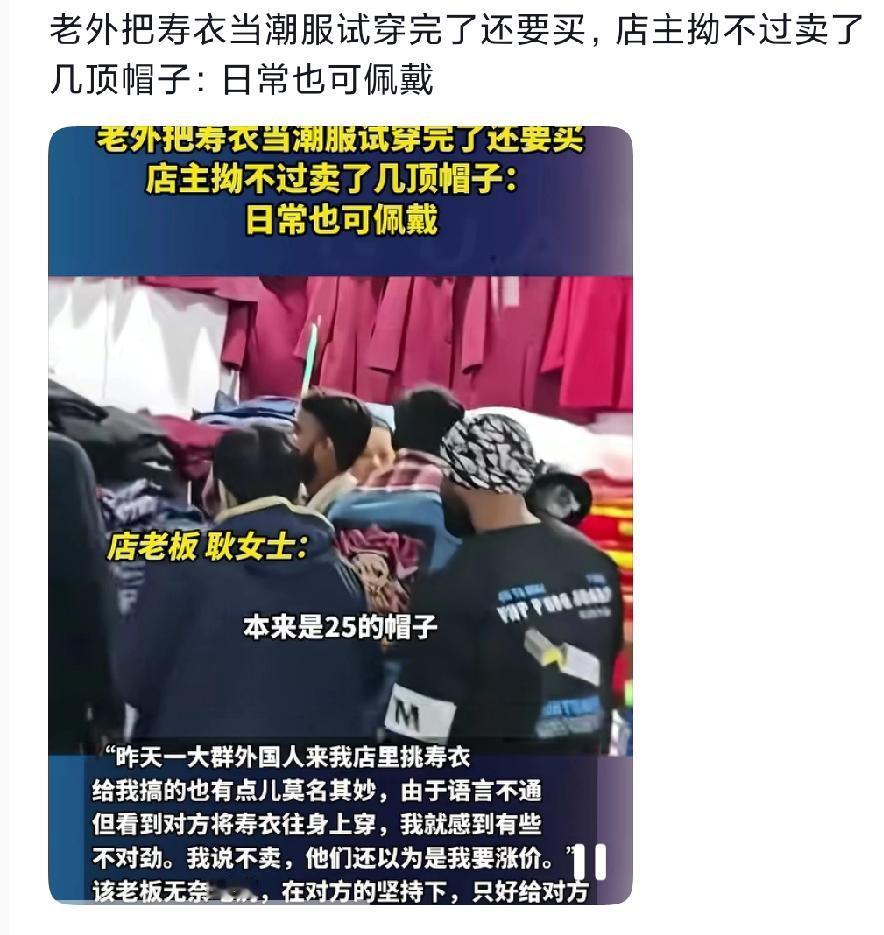

在中国死人才穿的寿衣,旅游的老外看上了!而且价格便宜,看看活人穿上寿衣的样子,真好看! 这事说出来是挺颠覆认知的,江苏镇江就刚上演过这么一出实打实的文化乌龙,一家寿衣店里冲进七八个外国游客,围着橱窗里绣松鹤的丝绸外套两眼放光。 有个老外直接拿起来往身上套,用生硬的中文喊 “传统衣服,卖吗”,店主赶紧摆手阻拦,说不能卖,对方还以为是要涨价,掏出钱包一个劲比划加价,最后没办法,店主只敢卖了几顶普通老人帽,原本 25 块的帽子只收了 15 块,生怕借着文化差异赚亏心钱。 这还不是个例,有广西网友说,曾见过非裔女子穿着类似寿衣逛街,当时还以为是 “小众汉服”,压根没往寿衣上想。 这乌龙闹得,本质就是两套文化体系对 “衣服” 的定义完全不在一个频道上。咱中国人眼里的寿衣,那是承载着生死仪式的特殊符号,从汉代深衣到明清长袍,样式变了几千年,核心功能从没变过 —— 那是给逝者 “上路” 的装备。 老人年过七旬,子女就得悄悄准备,盘扣要单数,层数得是五件这样的奇数,对应 “阳奇阴偶” 的讲究,上面绣的松鹤是 “驾鹤西归”,蝙蝠是 “福到阴间”,每一针线都是给逝者的告别,平时别说穿了,连随便触碰都觉得不敬。 可在老外的文化里,压根就没有 “寿衣” 这个专属品类,他们眼里的丧葬服饰要么是日常正装,男性穿黑西装,女性穿深色连衣裙,要么是穆斯林那种纯白棉布的 “克凡”,从来没有这种绣满花纹、样式还特像传统服饰的 “仪式专用衣”。 更巧的是,咱寿衣为了满足 “逝者穿传统服饰认祖归宗” 的讲究,大多做得跟唐装、汉服没两样,这可不就撞在老外的审美点上了。 现在入境游有多火?春节期间入境游订单同比涨了 203%,这些老外本来就冲着中式服饰来的,曹县汉服一年能卖 87 亿,小红书上 “给世界人民亿点汉服震撼” 的话题都破 2500 万阅读了,他们本来就分不太清唐装、汉服的细微差别,遇上做工精致的寿衣,自然当成了 “隐藏款中式礼服”。 而且寿衣的材质是真不错,缎面摸起来比西装舒服,刺绣也精致,老外哪儿见过这阵仗,只觉得挖到宝了。 价格更是戳中了老外的 “性价比雷达”。咱国内寿衣定价本就亲民,中档的也就几百块,可到了国外平台,标成 “复古东方外套” 能卖到 200 美元,相当于一千多人民币,这差价摆在这儿,老外自然觉得便宜。 上海旗袍店单日营业额都能破 20 万,老外本来就愿意为中式服饰花钱,遇上看起来更 “小众独特” 还便宜的寿衣,可不就当成宝贝抢。 更乌龙的是语言翻译的锅,“寿衣” 俩字用翻译软件一翻,要么成了 “clothes for longevity”(长寿衣),要么是 “spiritual outfit”(灵魂套装),前者听着就吉利,后者顶多让人联想到万圣节装扮,压根没提 “死亡” 这层核心含义,老外哪儿能想到这衣服的真实用途。 老外眼里的 “绝美刺绣”,在咱中国人这儿全是刻进骨子里的生死密码,可他们没经过这层文化熏陶,只能从审美和实用角度解读。 就像有人在网上买了寿衣穿去万圣节派对,还发帖说 “像清朝王子”,评论区全是 “刺绣精致”“暗黑风十足” 的赞美,完全没意识到自己穿的是咱用来送别逝者的衣服。 这事儿说穿了,就是中国文化里 “生死分明” 的禁忌,撞上了西方 “万物皆可日常化” 的认知,再加上寿衣本身的中式美学设计和亲民价格,才让活人穿寿衣逛街这种在咱看来不可思议的事儿,在老外那儿成了 “时尚探索”。 毕竟他们连故宫文创、京剧脸谱配饰都抢着买,遇上更有 “复古感” 的寿衣,自然免不了闹这种文化笑话。