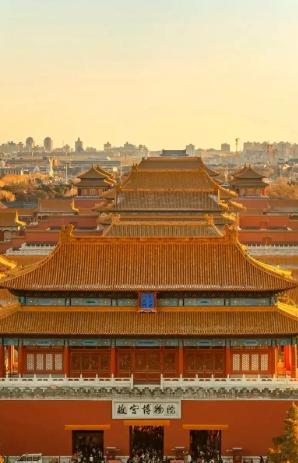

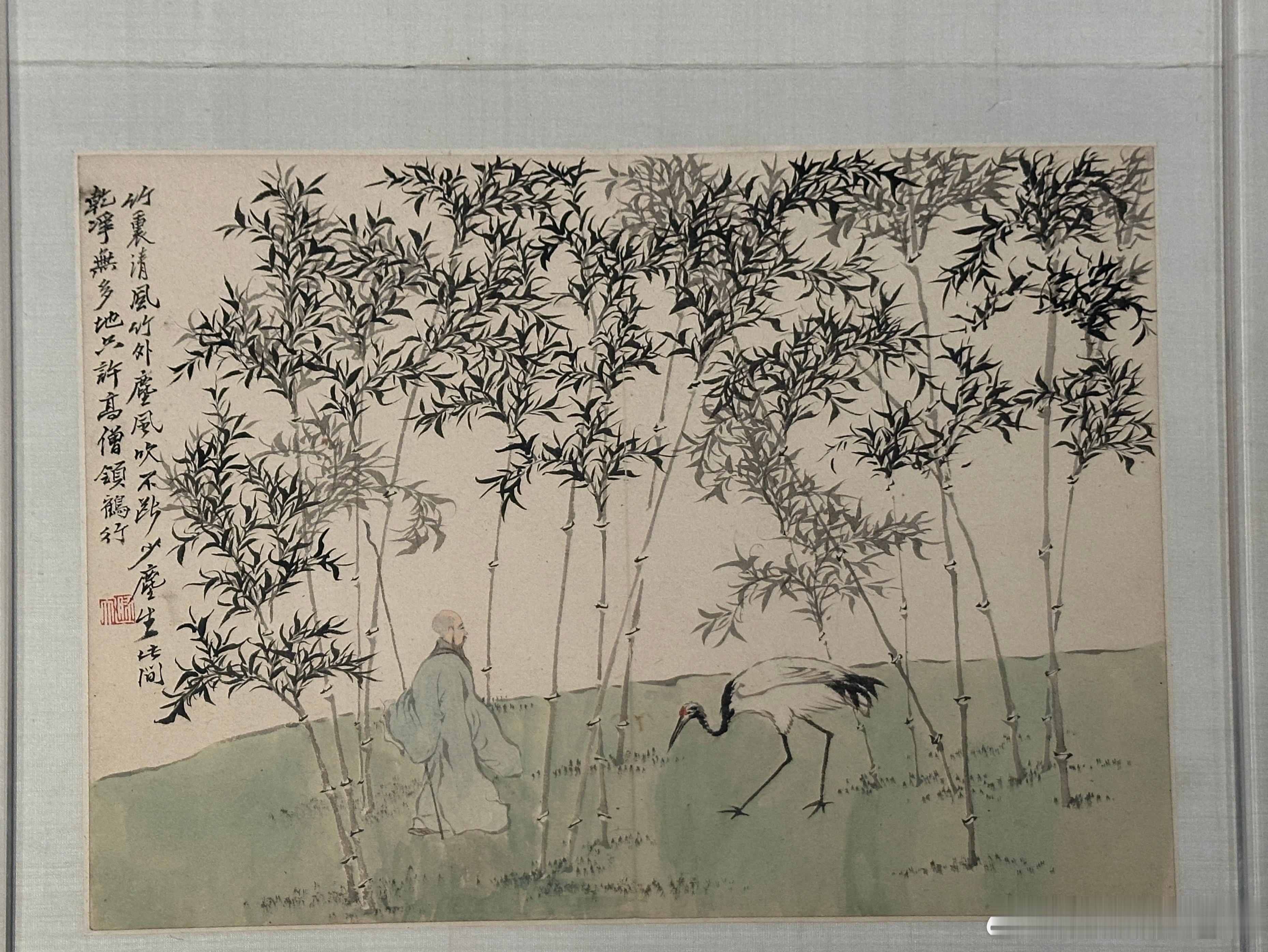

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 说起故宫,很多人第一反应是:门票火爆、文创热销,这么赚钱的地方,怎么还会缺钱呢?事实是,故宫真的“缺钱”,而且这种缺钱不是表面上的,而是实打实的资金紧张。 每年门票收入大概8亿,文创收入大约15亿,看起来挺多,但故宫还得靠政府补贴四十多亿才能维持运转。这笔钱都花到哪儿去了?原因其实比你想象的复杂得多。 首先要明白,故宫不是普通景区。它占地72万平方米,有9371间房,全是木质古建筑,历史悠久,每一砖每一瓦都需要精心维护。 除了建筑本身,故宫还收藏了约186万件文物,包括书画、瓷器、青铜器、金银器等,每一件都是文化瑰宝。这么大的规模和珍贵的藏品,维护成本自然高得惊人。 古建筑的修缮开销尤其惊人,光看琉璃瓦,一片就要上千元,而且要按编号烧制,坏了一片不能随便换。 屋檐下的斗拱也是木质的,历经百年会腐朽,修复时必须用同材质硬木按原尺寸拼接,一座斗拱下来可能就花几万块。 地面铺的金砖也不便宜,每块砖都要经过烧制、打磨、抛光等几十道工序,甚至要烧上一年才能完成一块。太和殿、乾清宫等核心大殿的修缮,光金箔和地砖的费用就动辄上百万。 红墙每三年就得重新刷一次,每桶“宫墙红”颜料800块,整座故宫刷下来可能花费三千万。整个修缮过程不仅贵,还必须按古法工艺,省不得半点。 文物保护更是个“无底洞”,186万件文物中有脆弱的书画、易氧化的丝绸、易碎的瓷器,每一件都得“娇生惯养”。 比如古画修复,需要修复师用放大镜一点点挑霉,用古法宣纸和特制胶水修补,一幅画下来可能耗时半年,花费几十万都很常见。乾隆时期的金发塔修复,人工费就上百万。 展厅设施也很贵,恒温恒湿系统保证温度在20±2℃,湿度50±5%,24小时不间断运作,每套系统维护费上百万;防震展台要抵御轻微震动,一个展台造价就几十万。每一件文物、每一个展厅背后都是高额成本。 日常运营同样开销巨大。故宫每天接待几万游客,需要清扫庭院、检查展厅、维护水电设施。 清洁、安保、巡逻人员上百人,光人工开销就不少。安防系统遍布全宫,24小时监控、门禁、消防设施,维护费每年都高得惊人。 故宫在编员工约1400人,退休和派遣员工近600人,加起来近2000人,工资和福利每月就是一笔大开销。就算节省开支,也无法减少这些基本成本。 再说文创收入,看似火爆,实际上投入也不小。故宫文创产品从设计到生产再到销售,每一步都有成本。 设计团队要研究文物细节,把龙袍、瓷器上的花纹拆解清楚,设计稿可能修改几十遍才算过关;生产环节要找工厂、把控质量,物流和渠道铺设也需要花钱;线上线下运营还要培训店员。 文创收入15亿,扣掉这些成本,真正能用于其他用途的利润其实不多,而且大部分还要投入文物保护和展览运营。 更重要的是,门票收入和文创收入都不能随意支配。门票收入必须专款专用,用于古建筑修缮和文物保护;文创收入扣掉成本后,也多投回保护、修复和运营上。 也就是说,故宫赚钱并不是“可自由花的钱”,而是大部分都必须用于文化遗产的维护。 数字化建设和展览也是巨额开销,为了让年轻人了解文物、保护信息长期保存,故宫在2023年启动了文物数字化项目,需要为每一件文物拍摄高清照片、建3D模型,还要请技术团队开发系统,一个青铜器扫描几天就完成不了,还要长期维护。 开放区域扩大、游客通道建设、休息区和无障碍设施投入也不少,每一项都是纯投入,不能直接赚钱。展览搭建、宣传推广、安保运输也是大笔开销,一次大型展览的钱可能够盖几栋居民楼,但都是必要支出。 所以,故宫的“缺钱”并不是浪费,而是文化遗产保护的必然结果。故宫从来不是赚钱机器,它是中华文明的守护者。 每年补贴的四十多亿,并不是无端消耗,而是用来保证古建筑能站立几百年、文物能保存几百年。没有这些投入,故宫可能就是掉漆的红墙、蒙尘的文物,而不是今天大家看到的辉煌和完整。 从整体来看,故宫一年支出五六十亿,门票加文创收入23亿,差额部分靠政府补贴填补。 支出结构清楚:建筑修缮、文物保护、日常运营、数字化和展览,哪一项都不可少。每一分钱都是“刚需”,而不是可以随便挥霍的流动资金。 所以,下次有人说故宫“缺钱”,不要惊讶,也不要误解。它缺的不是管理能力,也不是赚钱能力,而是现实的高成本压力和对文化遗产的高度负责。 每一笔钱都花在刀刃上,每一分投入都是在为历史“买单”,为子孙后代留下这座活着的博物馆。这样的缺钱,反而显示了故宫在认真履行自己的使命——保护中华文明的根基。