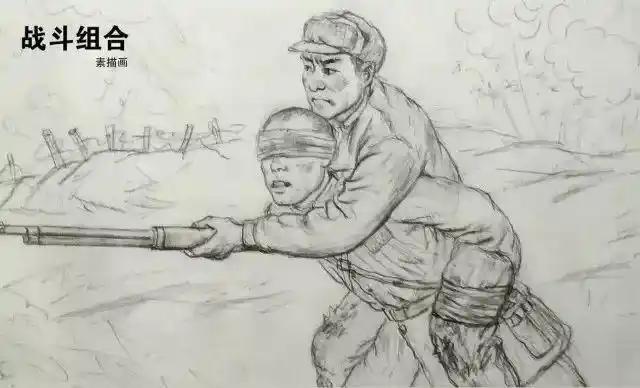

“这样的仗,美国怎么可能打得赢?”上甘岭战役中,一位美军将领看到,一个瞎了眼的志愿军战士竟然背着一个断腿的战友,向全副武装的美军发起了冲锋。 王合良和薛志高的名字,没有写在好莱坞的剧本里,却写进了上甘岭的山体,写在了我们民族的血脉记忆里。 王合良眼睛失明,薛志高双腿重伤,却没有一丝犹豫地选择继续战斗。他们不是孤例,而是上甘岭无数志愿军战士的缩影。在那个弹片横飞、土石崩塌的高地上,意志比钢铁还硬,血肉之躯扛起了整个山头。 1952年10月14日,上甘岭战役爆发。这场战斗发生在朝鲜战争后期,但其残酷程度堪比战争初期的任何一场大会战。 美军动用了当时世界上最强大的战术空军和炮兵火力,几乎把上甘岭的表层地貌削成了废墟。 他们以为,把这座山头炸平,就能轻松夺下它。然而他们没料到的是,中国志愿军早已把防御体系挖进了山体里,三层掩体、地下通道、交通壕,像是给地球打了钢筋骨架。炸药能崩塌地面,却崩不垮人的意志。 美军步步逼近,却怎么都啃不动这座山。原因其实很简单,他们面对的不是普通意义上的士兵,而是一群把生命看得比胜利更轻的战士。 王合良在失明之后并没有选择后撤,而是靠听觉判断战场方向,背起已经无法站立的薛志高,摸索着向敌人阵地冲去。 这是一次几乎没有生还可能的冲锋,但在他们看来,只要能多坚持一分钟,就能让后方有更多时间布防,就可能让战友少牺牲一些。 美国将领看到这一幕时,脸色铁青。他们不理解,这种仗怎么打?他们有夜视仪、有火箭筒、有航空支援,可是没有一个人能理解这种“看不见敌人也要冲”的精神。 他们的军事教材里,找不到对应的战术术语;他们的心理准备里,也没有为此预留空间。 更讽刺的是,美军原计划是通过迅速攻占上甘岭,进而撕开志愿军防线,逼迫中方在谈判桌上让步。 但43天过去了,山头仍在志愿军手里。他们白天炸、晚上打,换了一个又一个营连,最后连自己都搞不清楚,到底是在为哪块土地拼命。而志愿军心里却异常清楚:我们守的不是山头,是祖国的尊严,是民族的骨气。 这场战役中,志愿军的伤亡数字令人沉痛,但每一位战士都是自愿留下来的。他们不是因为命令,而是因为信念。 他们知道,自己身后就是祖国,是还在重建的土地,是等待他们归来的父母妻儿。而他们面前,是进攻者,是对朝鲜主权的践踏,是对中国边境安全的威胁。他们退不得,也不会退。 战争的胜负从来不止决定于武器和技术,更关键的是人心。美军拥有几乎压倒性的火力优势,却始终无法撼动志愿军精神的根基。 王合良和薛志高只是这精神图谱中的一个点,但这个点足以让敌人胆寒。美军将领面对这种不讲逻辑、不按常理出牌的敌人,只能不断重复一句话:“这样的仗,美国怎么可能打得赢?” 战后,美军对上甘岭战役进行了详细复盘,结论却让人感到无奈:战术上没有问题,战略上也没有错误,唯一没算到的,就是敌人的心理承受力和战斗意志。换句话说,他们打了一个战术的仗,却输了一个精神的仗。 美国人没能赢下上甘岭,不是因为他们不够强,而是因为他们遇上了打不垮的对手。而这样的对手,正是中国志愿军最真实的写照。 上甘岭的胜利,不是靠奇迹,而是靠一个个像王合良一样,明知前路黑暗,仍选择负重前行的人。 素材来源:志愿军令美军胆寒的一幕,至今震撼我们心灵! 中国青年网 2019-05-29 16:13

用户10xxx34

致敬先烈!

用户11xxx15

致敬

A1

致敬伟大的志愿军。现在中国有了强大的火力,不知道美国有没有钢铁般的意志?

Xxxxl

人民英雄永垂不朽!

用户13xxx74

致敬英雄前辈!

羊逸尘

致敬英雄!