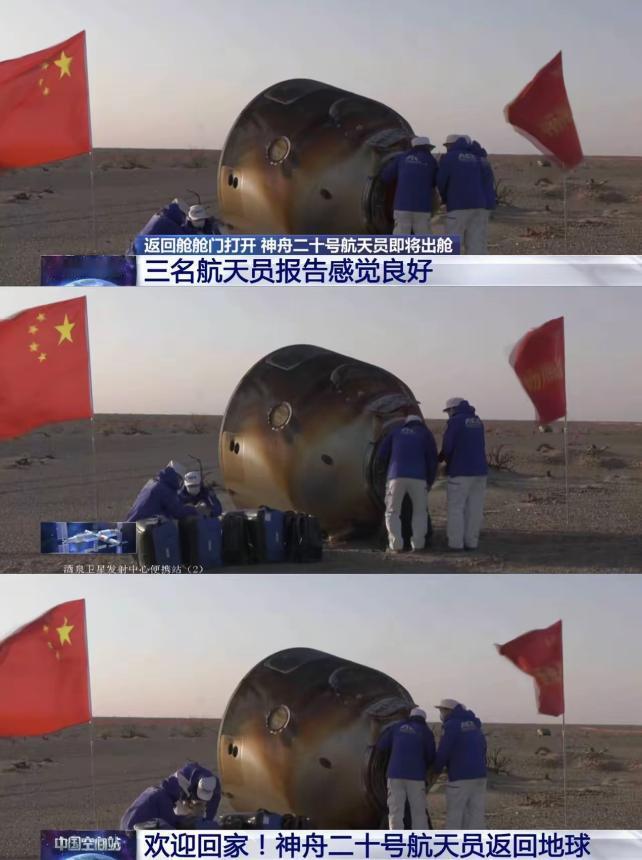

世界再次被“中国速度”惊呆了!都是航天员滞留太空,美国用了371天,俄罗斯用了286天,中国却只用了9天!要知道,美国和俄罗斯有空间站时,我们还没有,更谈不上滞留天空了,可是现在一比,不是中国进步太快,而是美俄在原地踏步! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 当神舟二十号返回舱被太空碎片划出一道细微裂纹的那一刻,地球上没人敢松口气,航天员暂时只能在空间站里等着,而地面却像是当场按下了某个隐形开关,一整套体系瞬间同步转动起来。 很多人只看到后来那条振奋人心的消息九天后,神舟二十一号把人完完整整接回家,可这九天的“奇迹”,真正厉害的地方并不在“快”,而在背后那套几乎没有人意识到的“底盘”。 外界常感叹中国救援快,其实这条救援链路从一开始就不是为“快”设计的,而是为“稳”设计的,速度只是稳的自然结果,我国从很早就把“发一备一”写进了载人航天的基本逻辑,每一艘在天上的飞船,地面都要配一艘状态完全一致的备份。 火箭是热的,飞船是热的,测控链路都拉满功率,就像一支球队永远让替补在场边跑动着热身,随时能冲上场。这种准备不是等事故发生才临时加的,而是多年如一日的常态。 正因为如此,当那道裂纹出现,神舟二十一号不需要从组装车间重新起跑,也不用临时调配零件,它本来就站在发射塔旁,吊装固定、加注完成,只等一句“可以出发”。 轨道计算和应急规划早在第一时间同步进行,甚至连空间站那边的航天员转移流程都是预置好的,像是流水线上接到下一件工件一样自然,而且救援飞船的上天节奏不是串联,而是所有环节并联推进。火箭检查、姿态模拟、气象窗口判断全部同步,没有一个环节需要冷启动,自然节省了大量时间。 更让人心安的是,等待飞船对接的不是一个“孤岛式”空间站,天宫的舱段本来就按“哪怕部分出问题,也能维持生命”来设计的,每个舱段都各自带着生命保障能力,万一真遇到极端情况,航天员也能转移到更安全的舱段避险,不至于像某些老旧空间站那样只能靠把洞贴胶带来维持温度,而且天宫有好几个安全对接口,让救援飞船不用排队,也不用抢泊位,来了就能接,转移就能进行。 有人会把中国的九天救援,拿去和美国、俄罗斯的几百天对比,其实这种对比不是为了嘲笑谁慢,而是能看出体系差距到底有多大,美国当年航天员被困时,手里没有任何一艘随时可用的飞船。 阿波罗时代的船早停产了,商业飞船那会儿问题一堆,不是阀门堵,就是推进剂泄漏,NASA工程师光是凑零件都得花上好几周,再加上预算早就向深空探索倾斜,低轨救援反而成了“可有可无”的任务,自然快不起来。 俄罗斯的问题更直白。联盟号是经典,但如今工业体系远不如苏联时代完整,零件供应得慢,检测设备老旧,连发射窗口都要看地面条件和轨道条件反复磨合,救援飞船不是他们不想发,而是没有办法快。 就像一辆已经跑了几十万公里的老卡车,该换的零件换不齐,该修的地方修不全,司机再着急,也跑不出新车的速度,至于空间站本体更是几十年老化,风险多、修补多,连航天员自己都得学会半个工程兵的本事。 反观中国,之所以能做到这种整体反应速度,是因为从一开始就没有沿着别人的老路走,我们不像美俄那样在旧的空间站框架上修修补补,而是从第一块舱段的设计阶段就把“应急”当作标配写进方案,从对接节奏,到舱段冗余,从快响应火箭配置,到地面的全流程演练,一开始就是以“必须救得到”为目标来造系统,而不是等系统建好再想怎么救。 你要说九天有多神,那不如看看着陆场的准备,航天员还没返回,东风着陆场那边所有搜救车、医疗车、直升机就已经在预定区域蹲守了,夜间灯光、无 人机巡查、红外定位、医护人员随时待命,飞船落地不到半分钟,人就被抬进医护舱体内,这是把“救援是一件可能随时发生的事”刻在流程里的结果,而不是突击式反应。 九天救援不是奇迹,而是中国航天体系给出的标准答案,它快是因为整个体系没有慢点;它稳,是因为每一个环节都不需要临时救火,未来国际空间站退役,太空长期驻留的中心会转向天宫,到那时谁能保证航天员安全,谁就会成为其他国家走进太空的首选伙伴,而中国已经用一次次行动证明,我们不是靠运气,而是靠算得清、备得足、做到位。 真正的实力,从来不是喊出来的,是在危机时刻,能把人安全带回家的那种踏实感,中国航天这次给出的答案,就是那种“你可以放心把人交给我”的可靠与稳健。 对此,大家有什么看法呢?

![厉害了我的国[赞]2025年11月15日,中国载人航天工程办公室宣布,神舟](http://image.uczzd.cn/7243243133069768131.jpg?id=0)