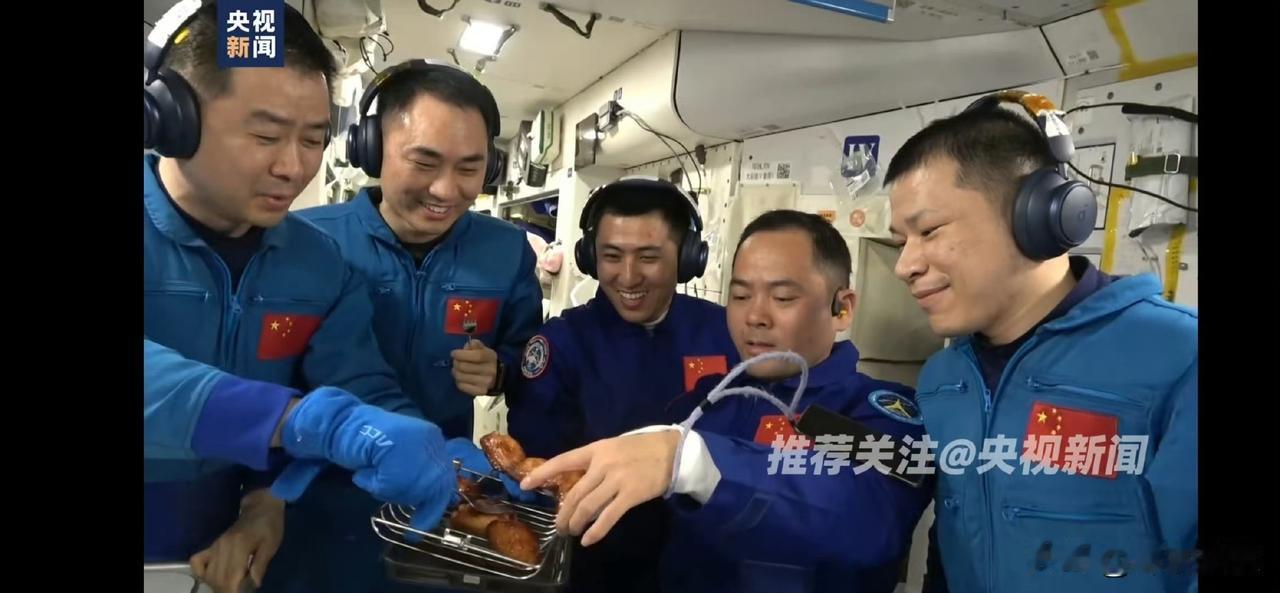

美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 天宫空间站的设计和建设,完全是由中国自主研发的,所有的技术、所有的系统,几乎都没有依赖外部的支持。 而这次最大的亮点,便是中国航天员进入空间站后,使用的竟然是完全中文的操作界面。最初这看似是个小细节,但它背后实际上是经过深思熟虑的。 为什么要用中文呢?首先,太空任务是极其复杂的。航天员要面对各种设备、实验和突发状况。 操作界面如果不是母语,而是英文或其他语言,可能会增加航天员的压力,甚至在紧急时刻产生误解,导致不可预知的后果。 而中文,作为航天员最熟悉的语言,能让他们在面对紧急情况时,反应更快,判断更清晰。毕竟,太空里的每一秒钟都关系到生命安全,任何语言上的疏忽都可能带来灾难。 天宫空间站不仅仅是在操作界面上用中文,甚至连应急手册、语音助手、触摸屏等,都是中文系统。 航天员只需要简单地说出指令,比如“帮我查一下氧气浓度”,系统马上就能反应。这种高效的沟通和操作,极大地提升了任务的安全性和效率。 要知道,过去几十年,国际空间站(ISS)一直由美国主导。美国的航天员、俄罗斯的航天员、甚至欧洲和日本的航天员,想要进入国际空间站,都必须掌握英语,甚至有些国家的宇航员还得学习俄语。 英语,几乎成了太空领域的“通行证”。这不仅仅是为了方便沟通,更深层的原因在于,谁的语言占主导,谁就能在太空探索中掌握更多的话语权。 而现在,天宫空间站的出现彻底打破了这一格局。中国航天员用中文操作,意味着在自己的空间站内,中国拥有了完全的自主权。 更重要的是,这也让美国开始意识到,未来的太空合作中,可能不再是“英语主导”的局面。美国这时自然会产生一些焦虑,因为这意味着,它过去在太空领域的霸主地位可能会受到挑战。 美国的一些媒体甚至表示,中国天宫空间站的“中文主导”不仅仅是技术的创新,它实际上也在挑战太空规则的主导权。 美国之前一直习惯用英语制定太空标准,从国际空间站的操作规范,到太空垃圾的清理标准,几乎所有规则都由美国说了算。 而中国航天员在天宫空间站使用中文,意味着未来的太空合作标准,可能会不再由美国一家独大。 尽管美国对此有所担忧,但从全球航天发展的趋势来看,天宫空间站的中文操作或许预示着未来太空合作的新模式。毕竟,天宫空间站的中文操作并非是为了排斥其他国家,而是代表着一种新的思考方式。 从技术上看,天宫空间站的中文操作并没有阻止其他国家的参与。事实上,未来如果有国际合作,外国宇航员也会学习中文。 这一点和过去的国际空间站一样——当时,想要上国际空间站的宇航员必须会英语,甚至有些国家的航天员还得学俄语。 现在,外国宇航员来中国空间站时,学习中文也是理所当然的事情。谁主导,谁定规则,这就是航天领域的“潜规则”。 在中国的推动下,未来的太空合作将不再单一语言主导。欧洲航天局的官员曾公开表示,未来太空探索中可能会出现多语言操作系统,这不仅能让更多国家参与,还能促进不同文化的融合。 这种多语言操作系统的出现,无疑是全球航天合作的新趋势。而天宫空间站正是这一趋势的先行者。 天宫空间站的中文操作,不仅仅是一个语言选择的简单问题,它还深刻体现了中国航天技术的自主性。中国在过去几十年里,走的是一条完全自主创新的道路。 从火箭到空间站的核心技术,几乎没有依赖任何外国技术。中国的航天人通过不懈的努力,逐步打破了技术封锁,实现了完全自主的航天技术体系。 正因为如此,中国才能在自己的空间站中使用中文,而不需要迁就任何外部的要求。无论是技术自主性,还是航天员的语言需求,天宫空间站的建设和运行,都是中国航天人自信的体现。 中国航天在全球航天界的崛起,意味着未来太空合作的规则不再由少数国家主导,而是更注重平等与共享。 而在国际合作方面,中国也保持着开放的姿态。自2016年起,中国就与联合国签署协议,向所有会员国开放天宫空间站。 这意味着,未来更多国家将有机会与中国展开太空合作。 而中国航天的开放合作,绝非封闭式的“自给自足”,而是致力于共享科技成果、分享太空探索的成果。这种合作模式,不仅仅是技术层面的合作,更是理念上的共享。 事实上,美国虽然表面上声称希望与中国展开合作,但由于政治原因,美国在航天领域对中国采取了封锁和排斥的态度。这种做法不仅让美国的航天合作陷入了困境,也使得美国错失了与中国进行技术共享和经验交流的机会。

![厉害了我的国[赞]2025年11月15日,中国载人航天工程办公室宣布,神舟](http://image.uczzd.cn/7243243133069768131.jpg?id=0)