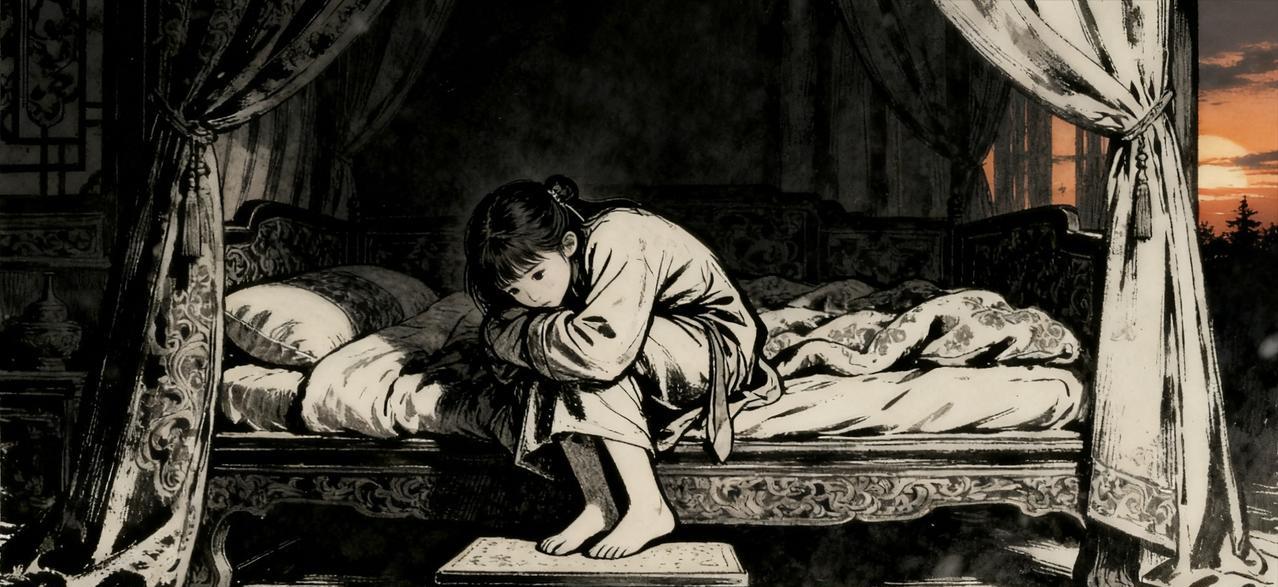

古代告状,先得挨三下“杀威棒”。 中国古代司法体系中,杀威棒作为一种杖责形式,主要出现在宋代以后的衙门审理程序里。百姓遇到冤屈时,会选择到地方官府递状纸。官府为维护秩序,设立这项规矩,要求原告在陈述前承受三下杖击。杖具通常为竹板或木棍,长约三尺,粗细适中。执行者是衙役,他们在公堂上挥动杖棒,针对原告的下身部位。这样的设计源于防范随意诉讼,因为口头指责容易引发社会矛盾。古籍记载显示,这种做法在唐代已有雏形,但宋代才正式化。官吏通过观察原告挨打后的表现,来判断其诚意。如果原告坚持陈词,案件才进入正式审理阶段。杖责力度因官吏而异,轻则红肿,重则影响行动几天。 杀威棒的起源可以追溯到战国时期的思想影响。那时,法家代表人物韩非提出加强君主权威,限制士人辩论以防乱法。韩非生于韩国贵族,师从荀子,与李斯同门。他著书强调严刑峻法,主张用权力震慑民众。秦国采纳其理念后,司法中融入类似威慑手段。宋代继承发展,形成具体杖责规矩。百姓击鼓后,衙役带入堂内,原告跪地,递状纸前先受杖。杖击分三下,每下间隔,让疼痛逐步显现。官府借此阻挡闲讼,因为诉讼成本高,民众不敢轻易告状。杖具存放于堂侧,日常维护确保使用。清代沿用此习,有时杖数增加,尤其针对越级上访者。 执行杀威棒的过程强调威严氛围。公堂布置严肃,官吏高坐,衙役分列两侧。原告入堂后,高喊威武声响起。杖击针对臀腿,避免致命伤,但足够引起痛楚。杖后,原告需起身述冤,官吏听毕传被告对质。被告有时也受类似杖责,以平衡双方。整个程序旨在维护司法权威,减少诬告。古人认为,嘴上功夫容易毁人名誉,故用身体惩罚作为门槛。杖伤恢复需数日,期间原告反思状词真伪。若查实虚假,原告加罚杖百下或流放。这种机制影响了历代刑制,扩展到监狱管理,新犯入监先挨杖以破锐气。 杀威棒背后的原因在于古人畏惧流言和诬陷。战国时代,士人善辩,常借文字扰乱法规,游侠仗武力违禁。韩非论著指出,口舌之争无益生产,只生内耗。君主需用严法禁绝,以保稳定。宋代社会商业发达,纠纷增多,官府用杖责过滤案件。杖击不分男女老少,虽力度有别,但程序统一。官吏借此察言观色,若原告眼神不稳,便疑为妄诉。这样的规矩减少了法庭负担,却也让弱势群体难求公道。历史资料显示,明清时期,许多百姓因惧杖而忍气吞声。杖具材质从竹到木,演变中注重实用。 杀威棒对社会的影响体现在司法效率和民众心态上。古代中国人口众多,官府资源有限,此规矩帮助优先处理真实冤案。百姓知晓告状代价,倾向私下和解,减少官司。法家思想通过韩非传世,指导秦汉以降政策。李斯利用韩非理念助秦统一,却也导致严苛统治。宋代衙门以此维护地方秩序,避免纷争升级。清代牢营扩展杖责,新囚挨二十棍,旨在摧毁抵抗。这样的实践影响后世,现代司法虽无杖,但强调证据门槛。古人设计此规,反映对人性弱点的认识,口头污蔑成本低,故用痛楚平衡。 与韩非生平相关的部分,凸显杀威棒的思想根源。韩非早年求学,精研法术势,主张集权治国。秦王召其入秦,李斯忌惮,进谗言致其下狱。韩非狱中自尽,其遗作强调禁口舌之害。秦统一后,李斯推行其法治,严禁私议。杖责在后世演变为杀威棒,体现法家威慑理念。韩非死于约四十岁,著作流传,影响深远。李斯后来失势,被腰斩。秦王朝短命,二世亡国。杖规却延续,宋清时期成为标准程序。 杀威棒在不同朝代的变异值得注意。唐代杖责零散,宋代标准化为三下。明代有时增至五下,针对顽固原告。清代针对越级告状,加重至十下。杖击位置固定下身,避免面部伤。官吏监督执行,防止滥用。历史事件中,许多冤案原告先挨杖,却坚持获胜。杖责扩展到军事,士兵违纪先受杖。古籍如《宋史》记载此类规矩,反映封建司法特征。百姓生活接地气,面对不公时,权衡杖痛与正义。