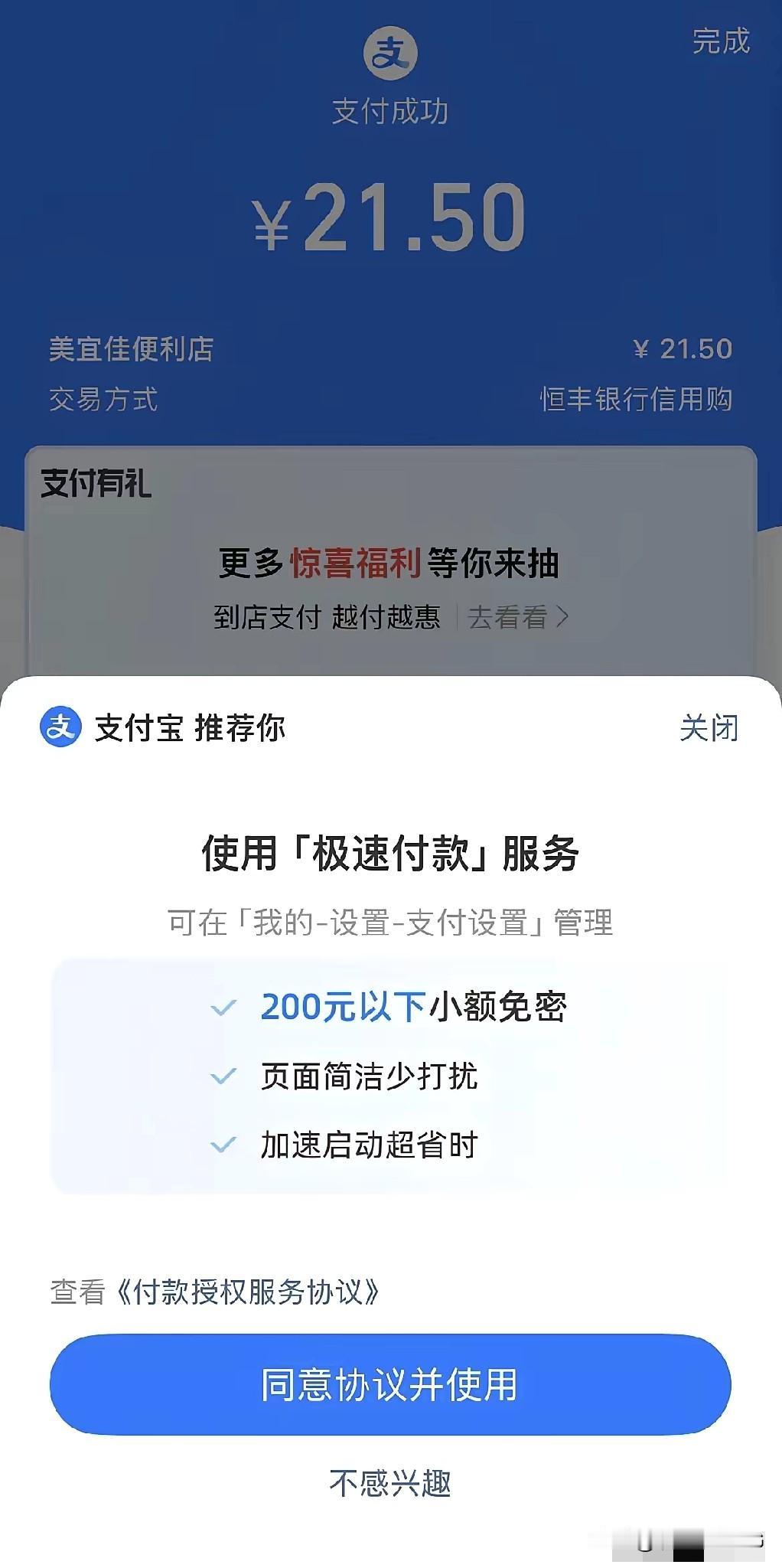

人民日报在内的多家媒体和公安部门都提醒大家为避免资金损失,要关闭免密支付功能。 北京的张女士直到收到银行扣款短信,才知道自己的手机丢了半小时,就被人刷走了1700多块。她后来在派出所调监控看到,捡手机的人在便利店买水、在奶茶店下单,连密码都没输,付款页面“滴”一声就过了。民警跟她说,这就是没关免密支付的风险——现在很多手机默认开通“小额免密”,300元以内不用验证,捡到手机的人很容易趁机盗刷。张女士攥着报案回执叹气:“早知道当初就听提醒关了,现在钱追不回来,还得补办一堆卡。” 这样的案例最近不是个例。公安部公布的2024年第三季度数据显示,全国涉及免密支付的盗刷警情同比上升了23%,其中80%的受害者都不知道自己“被开通”了免密功能。杭州的李先生就踩过“默认勾选”的坑,他在某视频APP上领免费会员,注册时没注意页面最下方的小字,系统自动帮他勾了“到期自动续费(免密)”,结果三个月后被扣了298元年费,找客服退款还被推来推去,最后只能认栽。 更隐蔽的风险藏在扫码支付里。广州的王阿姨扫了小区门口“领鸡蛋”的二维码,想着填个信息就能拿福利,没想到页面跳转后,直接触发了免密支付,500元瞬间被扣走。民警调查发现,这种“福利码”早就被不法分子篡改,表面是领东西,实际是套取支付权限,只要用户之前开了免密,钱就会直接划走。王阿姨后来在社区讲座上跟邻居说:“现在看到要填手机号、身份证的二维码,我躲都来不及,哪还敢扫。” 很多人觉得“小额免密没大事”,可真遇到事就追悔莫及。上海的陈先生习惯用手机乘地铁,开了交通卡免密支付,结果手机被偷后,小偷不仅刷地铁,还在自动售货机买零食、在超市买日用品,一天之内刷了800多块。他去银行挂失时才知道,交通卡的免密额度能调到0,可自己之前根本没在意,总觉得“几十块钱无所谓”,没想到积少成多,损失反倒更大。 其实免密支付的风险,早被官方盯上了。人民日报专门做过科普,提醒大家不仅要关“小额免密”,还要查“自动扣款”——很多APP开通会员时会默认“免密续费”,比如健身APP、云存储服务,哪怕你早就不用了,到时间还是会自动扣钱。北京反诈中心的民警在直播里演示过操作:微信要进“支付设置-免密支付”,把里面没在用的服务全关掉;支付宝得去“支付设置-免密支付/自动扣款”,逐个取消授权;银行卡更要注意,有的银行默认开通“闪付免密”,最好打电话给客服或者在APP里把额度调到0,彻底断了盗刷可能。 你有没有翻看过自己手机里的免密支付列表?说不定有几个你早就忘了的APP,还在默认开通着免密功能;说不定你的银行卡,至今还留着300元的小额免密额度。别觉得“倒霉事不会轮到我”,公安部门统计的受害者里,有一半都跟你有一样的想法,直到钱被扣走才慌了神。 有人说“关了免密太麻烦,付款还要输密码”,可比起输几秒密码,丢几百甚至几千块钱不是更麻烦?免密支付的便利,本不该建立在“资金不安全”的基础上,官方反复提醒,不是小题大做,而是见过太多人因为一时疏忽吃了亏。 我们真的需要为了那几秒的便利,承担被盗刷的风险吗?那些被默认开通的免密功能,是不是早该好好清理一遍了? 说到底,资金安全从来不是“靠运气”,而是靠主动防范。关闭不必要的免密支付,定期查一查自动扣款列表,看似是小事,却是保护自己钱袋子最实在的办法。毕竟没人愿意因为一时偷懒,让辛苦赚来的钱白白流失。 大家是已经关掉了免密支付,还是打算看完这篇就去操作?那些曾经因为免密支付踩过坑的经历,又该如何避免再发生? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。