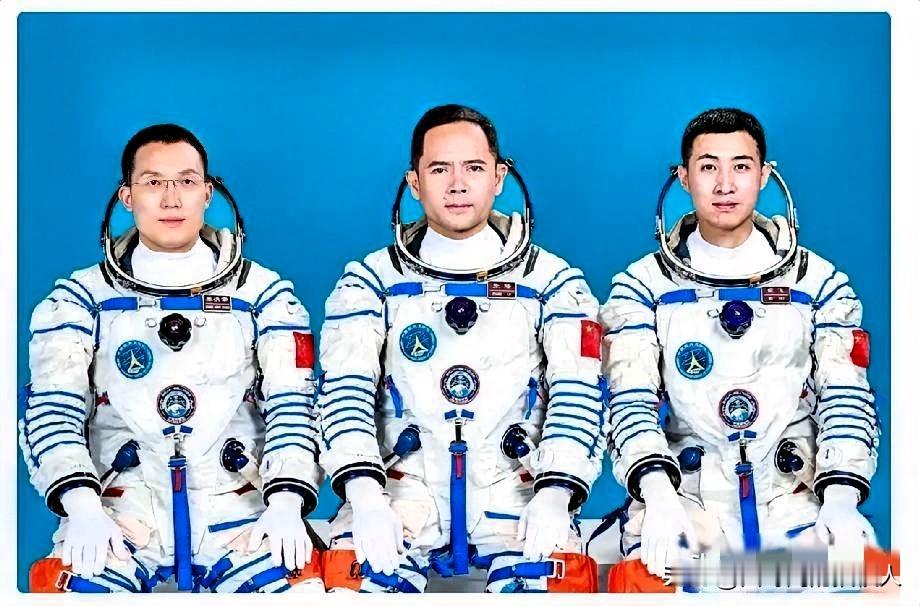

神二十一3名宇航员 这三位即将叩问苍穹的航天员,藏着中国载人航天“老中青”接力的密码。很多人没细究,他们不仅覆盖“70后”“80后”“90后”三个年龄段,更囊括航天驾驶员、飞行工程师、载荷专家三种类型,这种组合背后,是中国空间站从“建造”到“应用”的深层转变 。 指令长张陆的航天路,藏着两次关键抉择。这位湖南汉寿出身的陆军大校,本是声乐特长生,却在飞行员选拔时毅然转向蓝天。2010年入选第二批航天员,2022年执行神舟十五号任务,归来后没歇脚就投入新训练。他总说自己的优势是“踩过坑”,水下出舱训练时,厚重的舱外航天服压得他肩背淤青,每次训练结束都要靠队友帮忙脱卸,可他愣是把每个动作练到肌肉记忆层面。2024年接到指令长任命时,他第一时间翻出神舟十五号指令长费俊龙的笔记,“把乘组拧成一股绳”这句话,被他贴在了训练舱的仪表盘上 。 最年轻的武飞,是从航天器“设计者”变“驾驶者”的狠角色。这位1993年出生的内蒙古小伙,2010年以646分考入北航飞行器设计专业,硕士毕业后一头扎进航天五院的实验室,24小时轮班调试核心舱热试验设备是家常便饭。2019年看到航天飞行工程师选拔通知,他当即报名——“亲手操作自己设计的设备,比在地面看数据过瘾”。入选后,海上救生训练让他印象最深:穿着厚重救生服在浪里漂浮数小时� �呕吐到脱水也得坚持完成设备操作,他说那是“从工程师到航天员的必经之考” 。现在的他,既能精准操作舱内设备,也能参与出舱任务,成了乘组的“技术多面手”。 载荷专家张洪章的故事,藏着科研人的浪漫。这位山东邹平走出的博士,2004年放弃保研机会,硬考进中科院钻研电化学储能,曾拿下辽宁省技术发明二等奖 。2020年入选第三批航天员时,他正在调试新型膜材料设备,得知消息后,第一件事是把实验室的绿植搬回宿舍——这份对生命的关注,正契合他此次的任务:在轨开展27项科学实验,包括首次国内啮齿类哺乳动物实验,4只小鼠的在轨饲养、行为观察都由他主导。训练间隙,他会练太极、背诗词,队友打趣他“把空间站过成了桃花源”,他却较真地说:“科研需要沉稳,生活得有温度”。 三人的默契,是在日复一日的训练中磨出来的。张陆记得,武飞第一次练手控交会对接时屡屡失误,下班后拉着他在模拟器前反复推演,直到凌晨才肯休息;张洪章则会把复杂的实验原理拆解成通俗说法,帮两位队友快速掌握操作要点。有次联合训练,张陆故意制造“设备故障”,武飞立刻扑向控制台排查,张洪章同步记录数据,不到三分钟就完成应急处置,这样的磨合,他们经历了上百次。 为什么这个“老中青”组合能成为“黄金搭档”?答案藏在任务需求里。此次驻留6个月,他们要完成空间碎片防护装置安装、舱外载荷回收,还要开展锂离子电池原位研究等前沿实验 。张陆的经验能应对突发状况,武飞的工程能力保障设备运转,张洪章的科研功底确保实验精度,三者缺一不可。更难得的是,他们身上没有“代际隔阂”——张陆向武飞学智能设备操作,张洪章教张陆识别实验样本,训练间隙还会一起打理舱内绿植。 很多人只看到航天员“飞天”的荣耀,却忽略了背后的付出。水下训练每次持续4-6小时,体重70公斤的人要承受相当于200公斤的负荷;离心机训练时,5倍重力加速度压得人呼吸困难,仍要精准完成指令 。张陆的肩背贴满膏药,武飞的手掌磨出厚茧,张洪章的眼镜换了三副,可在问天阁亮相时,三人眼里全是笃定。 这三位航天员的故事,戳破了“航天离普通人很远”的误区。张陆的坚持、武飞的转型、张洪章的跨界,本质上都是“把个人梦想融进国家事业”的鲜活案例。他们带上天的不仅是4只实验小鼠和27项科研项目,更是一代代航天人“特别能吃苦、特别能战斗”的基因。 从神舟一号到神舟二十一,中国航天员队伍从“单一型”走向“复合型”,从“少数人”变成“梯队化”。这三位航天员的出征,不是终点而是起点——未来,会有更多工程师、科学家、医生走进太空,中国空间站终将成为真正的“太空实验室”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。