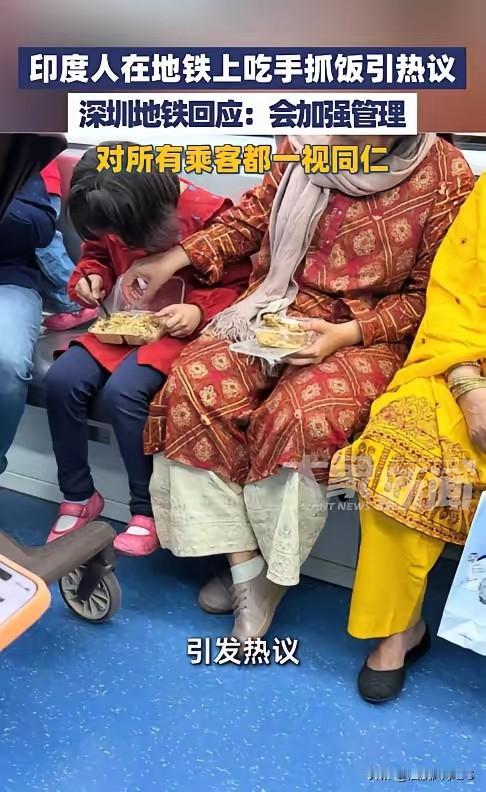

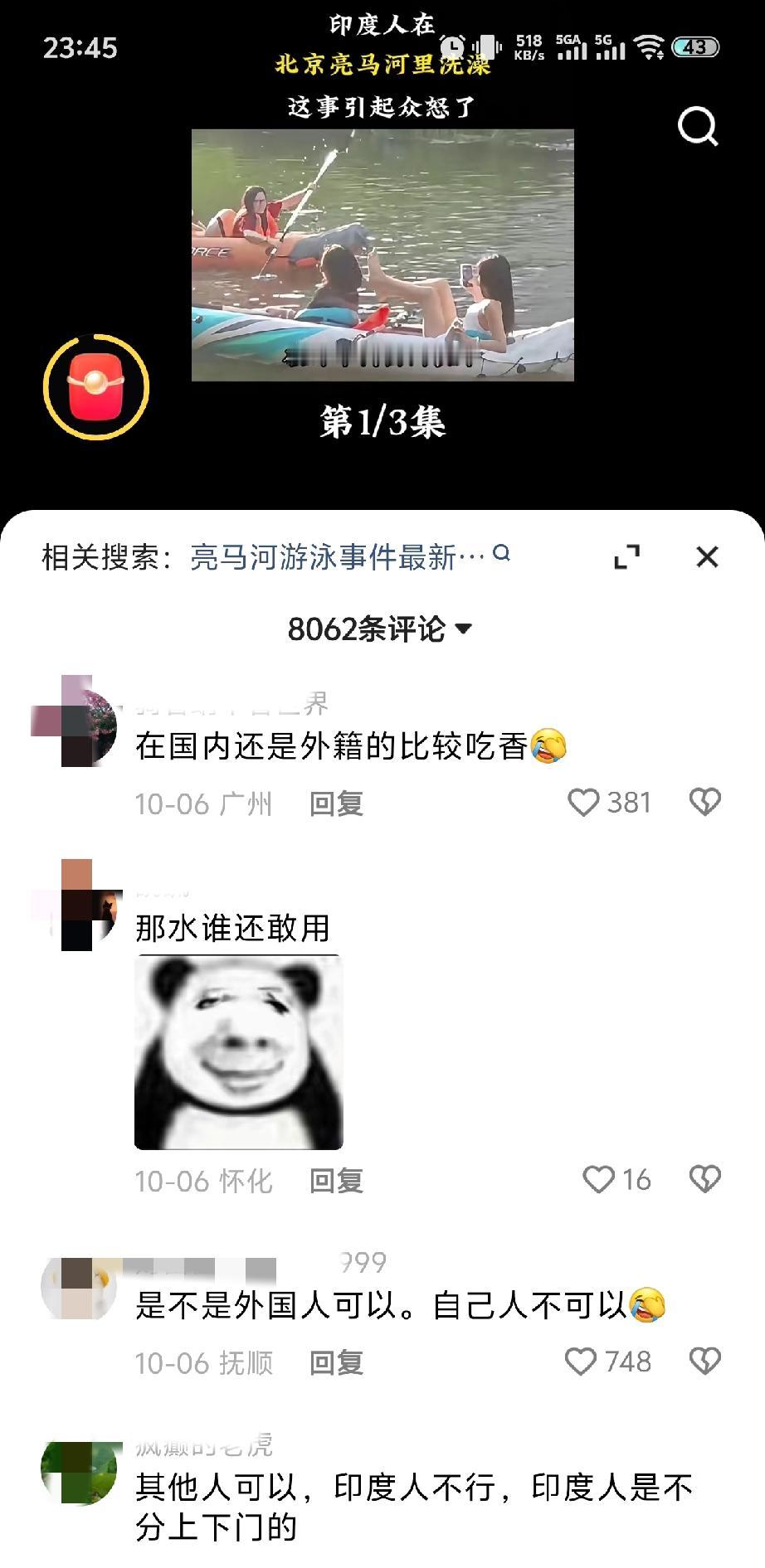

10月25日,广东深圳,几名印度人坐地铁时,竟然在大庭广众之下吃手抓饭! 这事被乘客拍下来发到网上,瞬间就炸了。事发在早高峰的4号线车厢里,从福田往龙华方向,正是人挤人的时候。那几名印度乘客直接铺开了餐布,从餐盒里拿出拌着咖喱的手抓饭,用右手娴熟地捏起饭团往嘴里送——在印度文化里,右手进食是“洁净”的传统,他们觉得这样能感受食物的温度。可密闭的车厢里,姜黄和小茴香的浓郁气味很快散开来,前后三节车厢都能闻到,有位孕妇实在受不住,特地找乘务员换了座位。 更让人不适的是现场的狼藉。米粒掉在座椅缝隙里,馕饼碎屑落在地板上,有位邻座女士的牛仔裤还沾到了咖喱汁,她轻声提醒对方,得到的却是“饥饿难耐”的手势回应,对方压根没停手。有乘客后来回忆,那几人吃完还直接用手擦拭扶手,安全员走过来时摇了摇头,居然没阻止就离开了。这场景看得人窝火,不是针对手抓饭本身,是这种不管不顾的行为太没边界感。 手抓饭本身没对错,在印度,它是融入日常的饮食方式,分biryani和pulao两种做法,前者还要提前用香料腌渍米饭,工序相当讲究。可公共场合的规则,不会因为文化不同就失效。2019年实施的《深圳市城市轨道交通运营管理办法》写得明明白白,车站付费区和车厢里禁止饮食,婴儿喂食除外,违者能罚50到500块。之前有中国女子在地铁吃汉堡掉了碎屑,当场跪地用湿纸巾擦干净,大家还夸她有素质,对比之下,这几位印度乘客连基本的清理都没做。 深圳地铁后来回应了,说对所有乘客一视同仁,没区别对待,只是当时安全员在巡查其他车厢,没及时发现 。这话听着合理,可常坐深圳地铁的人都知道,安全员来回走动,那么显眼的进食动作很难完全没看见,更可能是语言不通、没经验,不知道怎么处理。更关键的是,规则执行本就有漏洞,2024年全年收到车厢饮食投诉超300起,真正开罚单的还不到10%,这哪是“一视同仁”,分明是执行太松。 这事闹大后,有人说“文化差异该包容”,也有人骂“没素质”,可核心问题根本不在这。深圳常住外籍人口超过12万,国际化程度越来越高,但地铁里的“禁止饮食”标识只有中英文,连印地语都没有——那些印度乘客可能真不知道规矩,但密闭车厢里的咖喱味不会因为“不知道”就不呛人,掉落的米粒也不会因此自动消失。管理方与其说“没看见”,不如想想怎么把规则提前讲清楚,比如在福田、深圳北这些外籍乘客多的车站加设多语种标识,这才是真的“精细化管理”。 这里就该问了:对文化差异的包容,是不是就得忍受他人侵犯自己的感官空间?安全员的“视而不见”,到底是人性化还是对规则的漠视?2022年香港地铁就有过类似案例,外籍乘客进食直接罚了2000港币,不是要照搬这种严苛,而是得让规则有明确的底线。 说到底,这场争议从来不是“手抓饭该不该吃”,而是“公共空间该怎么守规矩”。印度的饮食传统值得尊重,但尊重不等于放任;深圳的包容值得称道,但包容不是无底线妥协。公共空间是所有人的,不管是哪国人,不管吃什么,“不影响他人”都是最基本的底线。管理方更该明白,真正的国际化治理,不是嘴上说“一视同仁”,而是把规则讲在前、把服务做到位,让不同文化背景的人都清楚边界在哪。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。