福州是一个历史悠久的城市。

唐开元十三年,福州就被设为都督府,到了宋朝以后,随着蔡襄、曾巩、辛弃疾等诸多名人相继主政福州,励精图治,政通人和,福州进入了历史上的黄金时代,享有“海滨邹鲁”的美誉。到了明清两代的福州,社会环境稳定,经济和对外贸易更是得到了持续的发展,直至成为中国近现代重要的海洋贸易中心。

福州也是一个人杰地灵,贤才辈出的地方。历史上曾涌现出大批杰出人才和历史上有影响的人物,宋、明、清3个朝代,福州就出进士3632人,其中状元7人,包括现代拥有的两院院士数量都位居全国前列。

要了解一座城市并不一定要走遍这座城市的大街小巷,可以选择一条老街,慢慢悠悠地行走其间。

在福州,就有这样一个地方,最能代表其历史悠久和文化的传承,这就是"三坊七巷"。走过三坊七巷的同时,你也走近了福州。

"三坊七巷"是一个古建筑群,位于福州城中心,中轴线上的是南后街,两旁的坊巷呈“西三个坊(衣锦坊、文儒坊、光禄坊)和东七条巷(杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷、吉庇巷),整体是一个类似棋盘状的文化街区。

三坊七巷是福州的文化地标之一,也是来福州旅游的必打卡之地。

今年五月的福州,过早就开启了曝晒模式,白天的温度达到了35度,游走于这条藏于闹市商业街中的古街小巷,深宅古院的幽深气氛,还是能让人感觉到一丝清凉,心情自然也安静下来。

"谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间"。这条街巷之间走出过无数的历史人物,演绎过无数的精彩故事。现在这条街区最吸引游人的也是里面的名人故居,比较著名的历史人物有冰心、严复、林觉民、沈葆桢等。三坊七巷历史街区最大的看点就是这些名人故居。

林则徐纪念馆,但这不是他的祖居地,而是他去世以后,他的门生为他修的祠堂,但建筑和内部结构庭院都比较古朴,值得一看。

从南后街的牌坊进入后,先看到的是杨桥路,这是七巷最北面的一条巷,这里就是林觉民和冰心的故居,也是三坊七巷名人故居中最著名的一个,来看的人也最多。

林觉民是黄花岗七十二烈士之一,他就义后,他父亲为逃避清兵追杀,就把这栋房子卖给了冰心祖上,带全家远躲他乡。冰心12岁的时候曾在此居住,近代才女林徽因作为林觉民的侄女也曾在此居住过。

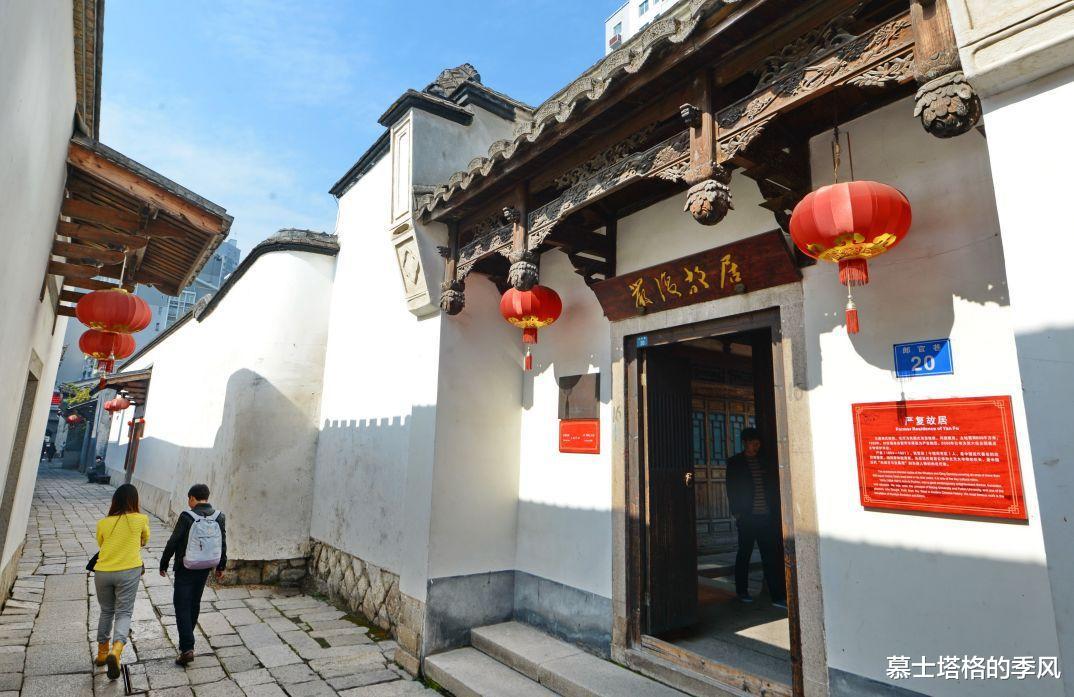

郎官巷,这也是一条宋代就有的巷子,中国近代启蒙思想家、翻译家严复的故居坐落在此。这里还有个二梅书屋,现在是民俗博物馆。

严复故居

严复故居

然后是塔巷及黄巷。

黄巷因“双黄交臂”、“文武相安”的故事而名声在外,这个巷也因此被认为是一个运交华盖,宜室宜家之地。

“小黄楼”是黄巷的标志性建筑,全国文保单位,福州私家园林代表作之一,相传为唐代学者黄璞旧居,重建于道光年间。

小黄楼

小黄楼花厅与藏书楼

三坊七巷每个坊巷口都有一个石刻的牌楼,上面清晰标示所在街巷名字,这里坊巷纵横,民居都是白墙瓦屋,石板铺地,门窗漏花皆采用镂空精雕,图案雕饰丰富。

衣锦坊是三坊中的第一坊,原名叫通潮巷,宋朝进士王益详退归故里,改为衣锦坊,取其“衣锦还乡”之意。

衣锦坊内有一处较大的古民居和私家园林“水榭戏台”,始建于明万历年间,是全国重点文物保护单位,原为官宦宅第,宅院三座连体,戏台依水而建,轻盈空灵。

“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”,这个当年官宦人家品茗观戏的地方,如今成了福州地方戏剧常态化演出的演艺场。

再继续往前是安民巷,当年黄巢起义军入城时,到此巷告示安民,由此得名。历史上这条巷子里住的都是社会地位较高的人士,现在的民居旧宅仍保留着古朴的风韵。

文儒坊是第二坊,因历代文儒辈出而得名。宋祭酒郑穆,明代抗倭名将张经,清代台湾总兵甘国宝,清代的"民进士"之家(五代都中进士)陈承裘故居都在这个坊内。

宫巷,是如今福州保护最好的一条古巷坊。小巷全长309米,宽8米,巷内有明朝建筑6栋,清代建筑13幢。巷内毗连的都是面积上千平方米的深宅大院,住的都是钟鸣鼎食之家,其中有清两江总督、福建船政大臣沈葆桢,清海军总长刘冠雄,林则徐之子林聪彝等近代名人。

沈葆桢故居,建于明朝天启年间,大宅坐北朝南共三进院落,面积达1500平方米,平行建有三座花厅,还有一个藏书楼,沈家花园也颇有名气。

刘冠雄故居,清代建筑,内有园林建筑,太湖石假山,中间建有拜月亭。

林聪彝故居,林聪彝曾随父出关,官至浙江按察使,故居为明代建筑,面积3000平方米,内有花厅,园林等建筑。

光禄坊是三坊中最南的一坊,宋代光禄卿程师孟来此吟诗题字之后,这里就以“光禄吟台”而出名。

林则徐曾在此放鹤,福建名人陈衍、郑孝胥、林纾等也常在此聚会作诗。

北宋年间太常博士苏舜元在福州任职时,为解决居民用水,曾在城内凿井12口,被福州民众称为“苏公井”,光禄坊内的这口水井是目前福州城内仅存的“苏公井”。

在光禄坊,还有一座近5000平米的大宅子,几乎占据了光禄坊的半条街,这就是著名的“刘家大院”,被当地人戏称为“刘半街”。大院里面还有四座院宅,每座临街都有双重错位石框大门,古朴凝重。四座院宅之间隔墙相邻,并有小门相通。共有12间大厅,48间厢房,6座花厅,3口鱼池,3座假山,6处亭阁,40多间大小厢房。

三坊七巷占地面积有30多公顷,说大不大,说小不小,但仅用了小半天的时间,基本上把所有的坊巷都走了个遍,因为街巷都不是很长,重要的是很多有名的故居和深宅大院都是大门紧闭,看到的也只是窄窄的巷道而已。

三坊七巷始建于西晋末年的第一次衣冠南渡时期,北方来的人士聚居在南门外,形成了三坊七巷的雏形,后来又经历了唐安史之乱后的再次聚集,到了唐朝末年,三坊七巷的格局基本形成,屈指算来,有雏形开始已经有2200多年的历史,是福州城的历史标本和活化石。

在不大的空间里有200余座古建筑,而且延续并完整保留了古老的坊巷格局至今,而且还在一个大都市的中心地带,这是非常罕见的,而且实地看到的坊巷也是纵横交错,体量很大,而且从三坊七巷的历史和传说,人文底蕴和历史的沉淀厚度都是无可置疑的。

但从游人的角度,花了大把的时间,转来转去看的就是修缮一新的白墙黛瓦,干净整洁、相似度极高的小巷道,还有就是这条南后街两旁的店铺和小食品小礼品这些东西,传说中的名人故居和明清大宅你只是路过,看到的只是名字,甚至很多连名字都没有的紧闭的大门而已,现场的体验感的确很一般。

印象中比较深的宅子有两个,一个是林则徐纪念馆,还有就是冰心故居,前者并非故居,而是后人修的祠堂,但结构布局可圈可点,后者相比就要逊色多了。大量的故居和所谓的明清大宅或者大门紧闭,或者出租给一些商业机构,改造做些不太搭的事情,

从古至今,这里都是文人雅士、社会精英的荟萃之地,据说三坊七巷在建国后的公房改造中住进了大量平民,名人或者名门望族的后人已经很少,即使有也不不愿意与外人交往,随着这个阶层的逐渐消失,钟鸣鼎食之家和名人辈出的回忆都在岁月流逝中被逐渐风干,这里不再是那个文人士大夫的聚集之地,也就失去了人文意义上的传承,就像一个作家曾说过的那样,这就是“人脉断了”。

历史文化割裂了,消费品的时代也就迅速来临了,这也是国内几乎所有老街道改造的宿命。近年来福州对三坊七巷展开了修复保护工作,据说已经投入了50多个亿,从破败不堪到焕发生机,现在看到的三坊七巷确实是脱胎换骨了。

时间在往前走,修旧如旧也比破败不堪好得多,商业上的创新也是一种传承,但也需要用一种雅致和精巧去包装,让消费也要充满文化色彩,从这个意义上说,成都的宽窄巷子是一个成功的案例,不仅有传说,即要好看,又要好玩才行。

在一个消费的年代,应该最大限度地保留自己原来的历史和文化印记,使之看着既沧桑,又有历史感,而不要简单地成为一堆奶茶店、大排档和纪念品的卖场,“三坊七巷”的未来确实面临着两难选择。

欢迎关注慕士塔格的季风,让我们一起去看世界。

四合院是人杰地灵的建筑宅院。东方建筑学,这是一笔可以传承千年的建筑精华

三⑦山水庄园更是闻名全国