近日,北工大材料科学与工程学院宋晓艳教授团队科研成果“Simultaneous enhancement of strength and conductivity via self-assembled lamellar architecture”在国际权威期刊《Nature Communications》上发表。宋晓艳教授为论文通讯作者,韩铁龙副教授为第一作者兼共同通讯作者。该研究得到了聂祚仁院士的指导和其带领的国家自然科学基金创新研究群体的支持。

图1:具有不同构型特征的钨铜复合材料的力学和物性的有限元模拟:a,钨颗粒增强的钨铜(a1)、钨骨架增强的钨铜(a2)和本研究的SAL W-Cu (a3)的三维周期性有限元模型;b-e,各种构型特征的复合材料中的应力分布(b)、钨相的应力分布(c)、电流密度分布(d)和热流密度分布(e)。

图2:a,SAL W-Cu复合材料的制备策略示意图;b-d,制备的SAL W-Cu复合材料的微观组织形貌及对应的元素分布。

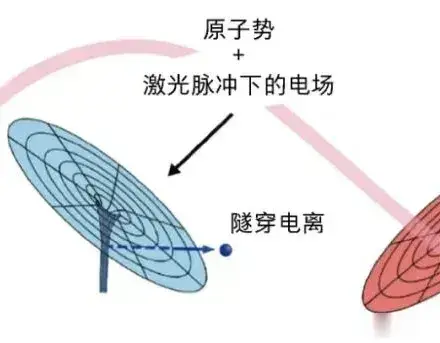

钨铜复合材料是由不互溶的钨和铜构成的一种独特的双金属复合材料,在高压电触头、电加工电极、电子封装、核聚变、电磁推进等领域应用广泛。随着科技发展和新应用领域的拓展,对钨铜复合材料的综合性能提出了更高要求,然而,如何让钨铜复合材料兼具高强度、高可塑性和高电导率,目前仍缺乏有效方法和手段,属于领域内“卡脖子”难题。

图3:a-c,预处理获得的钨片形貌;d-h,镀铜钨片的形貌及元素分布。

图4 SAL W-Cu复合材料及镀铜钨片的内部微观结构:a-b,复合材料中钨相和铜相朝向VD方向的晶粒取向分布;c,界面结构;d,镀铜钨片中的铜纳米晶;e,复合材料内部的微结构;f,预制钨片内部的高密度位错;g,复合材料中钨相内部的高密度位错;h,SAL W-Cu复合材料内部微观结构示意图。

对此,宋晓艳教授团队提出一种创新钨铜复合材料跨尺度多层级设计理念,巧妙运用相关技术,成功设计制备自组装层状钨铜复合材料(SAL W-Cu)。在此基础上,团队对SAL W-Cu的承载形变行为、强韧化机制和传导机理进行了深入分析,取得新的进展。该研究为获得兼具高的力学性能和物理性能等优异综合性能的双金属类复合材料提供了崭新的设计思路和实现技术,为破解高质量钨铜复合材料制备难题提供了重要参考借鉴。

宋晓艳教授团队长期致力于具有稳定高性能的合金微结构设计与制备调控,形成“合金纳米组织结构稳定性基础研究”与“工程应用”紧密结合的发展主线和学术特色。团队主持国家重点研发计划、国家自然科学基金重点、德国研究联合会基金(DFG)、北京市自然科学基金重点等项目以及多项企业委托攻关项目,获得省部级科技进步奖一等奖1项、自然科学奖二等奖3项、技术发明奖二等奖1项;获得授权和公开国际、国内发明专利100余项,高性能硬质合金规模化制备技术落地企业实现重大成果转化;在《Sci. Adv.》《Nat. Commun.》《Adv. Mater.》《Acta Mater.》等期刊发表SCI论文350余篇,在国际国内学术会议上作大会/主旨/邀请报告80余次。

瞄准世界科技前沿和国家战略需求

北工大人

加速科研创新

聚力攻坚突破

用拼搏实干服务高水平科技自立自强

来源:北京工业大学 材料科学与工程学院

排版:蒋毅、王可欣

编辑:吕洋、宋霖涛

审核:余乙兵