“将来,我不是当最好的人,就是最坏的人。”

李讷的这番话,让同样上初中的陶斯亮(陶铸之女)感到十分费解。

陶斯亮不假思索的说:“在这个清明盛世,肯定要做最好的人啦。”

后来,陶斯亮才明白李讷这番话的深刻含义:“李讷之成熟稳重,完全不像中学生。在她面前,我不由得把自己减去10岁。”

而李讷并没有像她预言的那样,成为“最好”或“最坏”的人,而是如毛主席教诲的那般“夹着尾巴做人”,成为万千普通人中,最寻常的一个。

李讷患有肾衰竭,却依然会冒着寒风,排队领白菜、买煤炭,再用板车推回家;她会为了柴米油盐发愁,一分钱拆成八瓣花。

最困难的时候,是姐姐李敏拉了她一把。

回首过往,李讷忍不住哭诉:当初大姐生活非常困难,可她没少帮我。

毛主席:李敏、李讷不如卫士有出息

1988年12月26日毛主席95周年诞辰,位于天安门广场的纪念堂前,排满了前来瞻仰的各界人士。

维持秩序的工作人员,一眼就发现了身穿黑色棉袄的李讷:“李讷同志!快过来,请走西门进去。”

原来,李讷作为毛主席家属可以不用排队,从小门进入。

李讷热情的打了招呼,却又摆了摆手,她就以普通公民的身份跟在人群后面,缓步走近。

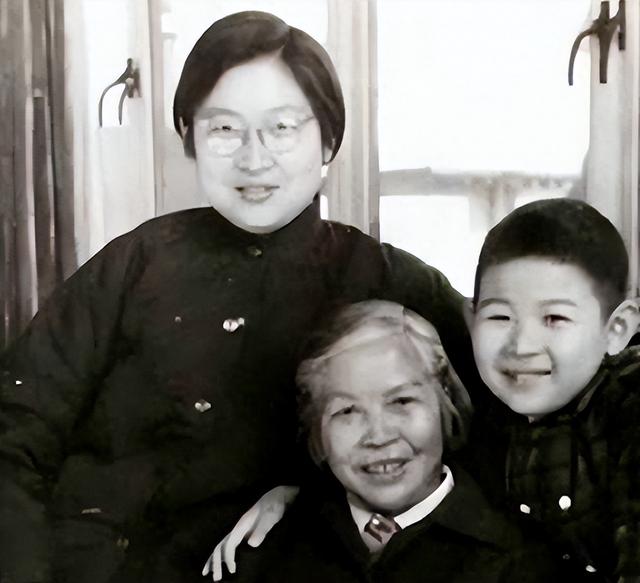

毛主席用《论语》中的“讷于言而敏于行”,为两个女儿取名:李敏、李讷。

毛主席一生有10个子女,要么走散,要么夭折,岸英还牺牲在了朝鲜战场,所以他对李敏、李讷姐妹格外疼爱。

当然,疼爱绝不是溺爱,毛主席经常告诫女儿们:“不要鲜花,不要掌声,要过普通人的生活。”

1956年,毛主席在散步时,突然向卫士发问:“依你看,李敏好,还是李讷好?”

卫士客观地回答道:“都挺好,对自己要求很严格,有上进心。她们对大家都很尊重,身上没有高干子女的那种优越感。”

“我看她们不如你们有出息,也不如你们有前途,她们比你们吃的苦少,能吃苦的人才有出息。”毛主席这番话,让卫士有些摸不着头脑。

卫士一直在李敏、李讷身边,知道她们两人吃的苦,比起普通人家的孩子,只会多不会少。

毛主席反问道:“不对,你讲吃苦的时候,思路不对头,首先想到她们是我的女儿,所以给她们定下不同于一般人家子女的标准。她们不就是吃食堂嘛,食堂的伙食要比多数农民家庭的伙食好,不是这样吗?”

所以,毛主席对两个女儿的爱,仅限于帮她们树立正确的人生观,为她们指引方向,从不会用特权帮二人“开后门”。

因此,1962年李敏生下长子孔继宁后,毛主席就让她们一家“自力更生”。

于是,李敏把孔继宁送到了上海,她和丈夫孔令华也搬出了中南海。

至于李讷,毛主席对她的要求也很严格。

李讷上学时,毛主席坚决要求不许用专车接送。

有一回,李讷吃了印尼总统苏加诺送的黄油面包,毛主席大发雷霆,告诉她有很多老百姓连饭都不吃上,所以毛家的后代绝不能这么吃。

要吃就得吃中国饭,喝稀饭,吃馒头片。

李讷虽然住在中南海,却没有跟毛主席生活在同一屋檐下。

她的房间是小四合院里的一间偏僻小屋,里面只有一张单人床和一个书架,沙发、地毯、衣柜、镜子、卫生间,通通没有。

李讷和所有工作人员一样,都是吃大食堂、大锅饭,有时过了饭点,她就干啃方便面。

毛主席外孙,竟吃不起冰棍

毛主席外孙,竟吃不起冰棍1970年李讷决定离开北京,去江西进贤县五七干校锻炼。

里面的不少学员都认识李讷,所以对她很关心,很客气。

李讷时刻谨记父亲的教诲,同大家一起劳动、吃饭、休息,泼泼辣辣,干活不惜体力,不怕脏,不怕累,经常满脸汗水,浑身是泥。

她与领导和同事的关系搞得很好,受到了各方面的好评。

1971年,五七干校的校长曹全夫还专门给毛主席写信,褒奖李讷的优异表现。

曹校长还透露了一点:李讷谈恋爱了,对方叫小徐,人很能干,父亲是山海关车站的扳道工。

毛主席回信道:“孩子的婚姻由孩子自己决定,我们不宜干涉。”

在曹校长的见证下,李讷和小徐步入了婚姻殿堂。

两人的婚礼非常简单,他们先去领了结婚证,又请食堂做了两桌便饭。

五七学校的几位领导参加,吃了几粒糖,吸了几支烟,就算结婚了也非常简朴。

毛主席虽然没有到场,却派人捎去了一套《马恩全集》当作贺礼。

婚后,二人回到北京度了个蜜月,而毛主席对小徐这位女婿,很是满意。

李讷回江西后的1972年5月,她顺利诞下一子,取名为:徐小宁。自此,李讷多了个身份:单亲妈妈。

李讷没有丈夫体贴,加上孩子拖累,好的精神状态没有维持多久又垮了,而且这一次垮得更厉害,不用说照管孩子,连自己的生活几乎都不能自理。

所以,李讷只能拜托警卫战士们帮忙照顾徐小宁。

有一回,徐小宁放学的路上,看到一个孩子穿着皮鞋在吃冰棍。

徐小宁仰着小脸对解放军战士说:“叔叔,我不吃冰棍,省了钱我也买皮鞋。”

战士看着可怜巴巴的小家伙,很是怜悯,掏出5分钱给徐小宁买了冰棍。

小家伙赶紧接过去,说:“谢谢叔叔。”他舍不得咬,而是用舌头舔着吃。

谁能想到,这个孩子竟是毛主席的外孙。

1976年,李讷回到了北京,她跟徐小宁和保姆,挤在警卫局宿舍里。

在那时,李讷的工资才70多元,日子过得很紧,她每天只买一毛钱肉,儿子长得很瘦。

家里的被子一人一条,一半铺一半盖。

日子最紧时,李讷忍痛把一些用不着的书卖给旧书店,用以应急。

李讷的生活举步维艰,李敏也同样很困难。

尽管孔令华是李敏的顶梁柱,但他的工资几近于无。

家里有孩子要养活,还要面对住房、住院、报销等诸多难题。

正如李敏的女儿孔东梅所言:“我的母亲(李敏),不是‘红色公主’,也不是‘贵族后裔’,她就是个普通女人。”

李敏就跟万千中国妇女一样,天不亮就提前用粮票把菜买回来,再急匆匆的赶去上班。

她烧饭、做衣服,打毛线,出门的时候坐公共汽车。

孔东梅回忆:“哥哥穿旧了的衣服母亲舍不得扔,就改改给我穿。”

尽管如此,李敏还是会极尽所能的照顾李讷这个同父异母的妹妹。

李敏总是省吃俭用,从牙缝里挤出点生活费给李讷送去。

李讷从未忘记大姐的雪中送炭,以至于晚年接受采访时,还总是说,最困难时,大姐总是给她偷偷塞钱。

归于平淡,李讷:这就是生活嘛!

归于平淡,李讷:这就是生活嘛!1981年,北京远郊昌平的一家老医院,李银桥、韩桂馨夫妇,时隔多年,见到了因肾衰竭、胆结石在这里治疗的李讷。

李银桥从小看着李讷长大,在李讷心中,这就是自己的长辈。

看到虚弱的李讷,李银桥夫妇心里五味杂陈,决心一定要多帮帮她。

李讷出院后,回到了太仆寺街的那间老屋子。

韩桂馨回忆:“独自带一个孩子,家不像家,买了粮食拿不回来,就买个小车推回来,母子俩再把粮抬上楼。我看到这情景,心里很难受。”

李讷还年轻,这样下去不是办法,所以李银桥两口子一心想给李讷介绍个对象,而退伍军人王景清是个不错的选择。

王景清虽然比李讷大几岁,但为人忠厚,体贴。而且,他之前就认识李讷,对李讷印象不错。

王景清的到来,如同一束光,照进了李讷的生命。

王景清是个全能选手,修理门窗、缝补衣裳、炒菜做饭,他样样精通。

王景清对徐小宁也是视如己出,父子俩相处的特别融洽。

李讷的生活终于有了改善,就连胡同口卖肉的师父都说:“老王同志来了,李讷的日子也好过多了,过去她只买1、2毛钱的肉,少得没法切。”

两人简单的办了个婚礼,在李银桥等人的祝福下,结为夫妻。

婚后的李讷,虽然依旧清贫,但充满着快乐。

她逢人就笑着说:“在家里,老王是大师傅,我是清洁工。”

当然,李讷除了当“清洁工”,也会当“搬运工”。

她还是和以前一样,推着板车去领单位发的180斤大白菜,会为了水电煤气担忧。

李讷告诉陶斯亮:“我们三口都是拿基本工资拿离休金,没有额外收入,到市场买菜这样的事我也要自己干。”

回想起曾经的李讷,陶斯亮不禁悲从中来,李讷却风轻云淡的说:“没什么,这就是生活嘛!”

参考文献:

庾莉萍.毛泽东儿女们的坎坷命运[J].红广角,2012,(03):19-21.

刘振华.从毛泽东关怀子女成长看家风建设[J].中国档案,2021,(04):82-83.

全紫红.毛泽东严禁子女搞特殊[J].党史文汇,2013,(01):6-8.

唐小雨,华丽.毛泽东的女儿李敏和李讷[J].山东档案,2007,(06):54-55.