每一张老照片都承载着一段历史,每一段历史都镌刻着时代的印记。当我们翻开解放初期的老照片,那些曾经熟悉的餐桌场景,仿佛在向我们诉说着那个时代的故事。

1948年12月10日,上海冬令救济会在陆家浜路的海潮寺设立了一个施粥所,为那些因战乱和贫困而流入上海的难民提供热粥。在那个动荡的年代,大批难民在饥饿线上挣扎,生活充满了无尽的苦难与凄凉。这些热粥,虽不足以完全解决他们的困境,但却为他们带来了一线生机与希望。

1949年,得益于政府的支持和协助,河北省宝坻县的八户村民毅然决定远离故土,举家迁移至黑龙江省讷河县十三区的张蒙古屯,以寻求新的生活起点和土地开垦的机遇。一年后,即1950年,这些来自河北的移民们已经在新的家园中安定下来,图中展现的正是他们在自家庭院里围坐一堂、享受简单饭菜的温馨场景。

1950年,淮河遭受了严重的水灾,为了从根本上解决这一问题,党中央迅速作出决策,启动了淮河治理工程。同年12月,淮河中游的冬季修复工程正式拉开帷幕。在这幅图片中,我们可以看到参加治淮工程的民工们,在辛勤工作之余,围坐在工棚前享用简单的餐食。

1953年的春节,天津市汉沽区芦台的王德铸(左一)一家人欢聚一堂,共享团圆饭的温馨时刻。在中国,吃团圆饭是绝大多数家庭迎接新年的传统方式,象征着团圆和幸福,也寄托着对来年的美好期许。

初冬时节,1957年的北京,东来顺餐厅的一角。这家餐厅是北京享有盛名的涮羊肉餐馆,以其独特的羊肉口感和优质的服务赢得了无数食客的喜爱。

1958年3月2日,北京天桥商场的下放干部们积极响应号召,在南口果木农场的荒地上辛勤劳作,开始种植果树。尽管条件艰苦,但他们毫不退缩,甚至在荒地沙坡上就地用餐,简单地吃着窝窝头。这些照片记录了他们艰苦奋斗的瞬间,也见证了他们对农业生产的热忱和贡献。

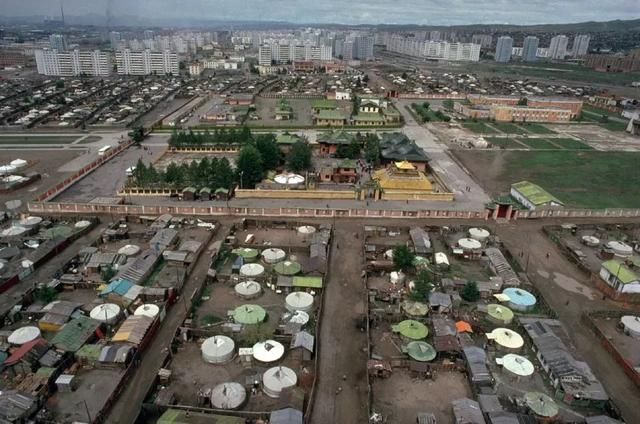

1958年的盛夏6月29日,北京市西城区宗帽胡同办事处的第二居民委员会积极响应群众需求,创新性地设立了“群众食堂”。这一举措迅速赢得了广大居民的热烈欢迎和积极响应。对于那些因各种原因家中做饭不便的居民而言,他们只需携带粮票,便可在食堂享用美食,大大提升了日常生活的便捷性。

在1958年,北京海淀人民公社的青龙桥工作站积极倡导并实施了一项创新性的集体生活模式,即“吃饭不负担,全力促生产”。在这种模式下,社员的日常三餐均由集体统一规划、制作和供应,确保每位社员都能享受到均衡的饮食。图中展示的是社员们有序排队领取饭菜的场景。

1984年5月,为切实解决职工们因忙碌工作而难以兼顾子女饮食的难题,长春第一汽车制造厂的第十二职工食堂在六一儿童节前夕特别开设了儿童餐厅。

这些老照片中的餐桌,不仅仅是一个吃饭的地方,更是一个家庭团聚、交流情感的场所。在餐桌上,家人们围坐在一起,分享着彼此的喜怒哀乐,共同度过了一个又一个温馨的时光。这些时光虽然短暂,但却成为了他们心中最珍贵的回忆。

当我们回望这些老照片时,不禁感慨万千。那些曾经的艰辛与不易,已经成为了历史的一部分。但那些餐桌上的故事,却永远铭刻在我们的心中。它们让我们更加珍惜今天的幸福生活,也让我们更加深刻地认识到家庭的温暖与重要。