我嫁进裕王府的第二年,暮冬,清皇朝亡。

承睿站在空旷的院子,厚雪覆枝,天地清白,他说,白时欢,咱们也学一学那新潮玩意,妻休夫?

承睿,你我夫妻的情份,与皇朝政权,又有何关系?

1.

幼帝继位,太后垂帘呼政,京城正处多事之秋,母亲曾庆幸,我们白家只是商户,白家三个男儿,才得以过得富足而生命无忧。

偏是这时,父亲替我择了一门体面的亲事,裕王府的贝勒爷承睿。

白家世代经商,十八年前,父亲举家搬进京城,开了纺织厂,日子过得丰足,我上面有三位兄长,皆已娶妻生子。

我是父母老年得女,在白家,大家都哄着我,宠着我,我从来不忧衣食,不思将来。

因为,以我们白家的家境,想在京城觅得一门好人家,最是轻易的。

父亲接下王府聘礼时,母亲摔盘丢杯的,跟父亲闹了整整十日。

“如今政权动乱,你这个时候把时欢送去王府,这跟跳进火坑又有什么区别。”

父亲安抚母亲,“好夫人,不进虎穴,焉得虎子,天下再乱,也是皇家的天下,还能翻天了不成,正因为如今政局乱,我们白家站了皇家这边,才保以后安虞。”

父亲问我,“时欢,裕王府是父亲能替你选到,最体面,最好的归宿了,我的时欢,荣贵都该有。”

其实,我看过那份聘单,在聘礼上,王府出手算不得大方,甚至有点小气,王府能娶商户之女做福晋,想来,也是看中我们白家的钱财。

“婚姻之事,父母之命,女儿一切听父亲的。”

母亲扼住我的手腕,“时欢,你疯了,那是王府,你最爱自由的,你怎么能嫁进王府?”

我冲母亲浅笑,“那裕王府的贝勒爷,挺好的。”

我心悦承睿,曾是埋藏在我心底,羞于见光的秘密。

第一次见承睿,是两年前,在天香楼的戏班,那戏子于台上甩水袖,高声唱:梨花开,春带雨,梨花落,春入泥,此生只为一人去,道他君王情也痴,情也痴……

“好,唱得好,唱得好!”我欢快地拍手,并顺手,赏了三块银元。

小二接过钱,高高兴兴地喊着,“白姑娘赏银元三块。”

众人拍手叫好,也不知是冲着台上的戏子,还是冲着台上的戏曲,或是冲着我这个看戏的姑娘。

戏曲尽,我从天香楼出来,瞥见一锦衣男子伫立于雪里,天地清白,他白袍沾染着落雪,仿与这天地融为一体。

我看呆了,有种戏台上,唐明皇泣贵妃的错觉,贵气天成,沉敛忧郁。

婢女春婵唤我,“小姐,你看什么?”

“没,没什么!”我莫名有点脸红,与春婵撑着伞从男子身侧经过。

男子唤住我,“白姑娘出手真阔绰,一出手就是三块银元,抵得上寻常人家的半个月的吃食了。”

我搁住脚步,缓回过头,“我看公子也不是寻常人家出身,是舍不得那几块银钱,还是觉得,台上的戏,入不了公子的心?”

男子低眸浅笑,眉目光透着一股忧郁,“我是拿得出来三块银元,台上的戏,我觉得,也唱得挺好的,只是,我不会打赏给他。”

“这赏与不赏,是我的事,公子愿不愿意,也是公子的事,似乎,我并不防碍公子。”

男子向我拱了拱手,“我是裕王府的贝勒,白姑娘可以叫我承睿,刚才台上那一曲梨花颂,白姑娘真的觉得,唱得好吗?”

“当然,悲壮又深情,自古君皇薄义,难得的是,痴情帝皇。”

承睿轻薄而笑,“一个君皇沉溺于儿女情长,算什么好事,没有好的君皇,如何造福天下百姓。”

我盯着承睿,“贝勒爷怕不是想与我说戏吧?”

“惭愧,在下的确有一事,想与白姑娘商量。”

承睿脸露了丝难色,他用手放在嘴边轻咳两下,借此来掩盖他的窘迫,“听闻白家家大业大,在京城和天津都有工厂,我想问白姑娘,有没有意愿,与我一同救民于苦难?”

我有些兴致地看着承睿,“什么意思,如何救?”

“先从温饱,解决生存着手,生存不解决,如何抚民,民不抚,如何兴国,可不能,外敌还没进门,自家先乱起来了。”

我不是傻子,大概也听明白承睿的意思了,“贝勒爷就是想向我白家讨银子,行裕王府的善呗。”

承睿大抵是第一次向人讨银钱,脸皮薄,他憋红了脸,目光游离,不敢正视我,“也许,白姑娘先随我去长春街看看,那些工人生活苦困,朝不保夕的。”

承睿补充一句,“也许,白姑娘会觉得,银子花在那些人的身上,比起花在戏子身上,有意义多了。”

“看来,贝勒爷来戏院,不是听戏,是寻听戏人的。”

“惭愧,惭愧!”

我与承睿对视,他真诚,坦率。

“好吧,我随你去看看,不过,今天太晚了,改天如何?”

承睿高兴,“那真的太好了,这样吧,明日午时,我在城外观景台等白姑娘。”

“好,明日见。”

“明日见。”承睿冲着我笑,“不见不散。”

2.

我去了观景台,但是,承睿失约了。

我从午时,等到戌时,一直没等到承睿。

我冷得瑟瑟发抖,我口里骂着承睿,几次想离开,想起他说的不见不散,想起他那得意的神色,又折身回来,我姑且再等等他。

承睿赶来时,我已然骂了他一千八百遍。

承睿低头看着我,微喘着气息,“白姑娘,对不起,让你久等了,我不知道,你会一直等着我。”

“是你说的,不见不散,贝勒爷很大的架子。”

“是,是我错,是我的错。”承睿说着,他突然把我冻得发红的手揣入他手里搓着,时不时呵气。

我这才注意到,承睿与昨天那个贵公子不同,他脸色发红,鼻尖红红的,嘴皮肉眼可见的干裂。

我把手抽回来,“我,我没事了。”

承睿怔了一下,才意识到失态,“白姑娘,对不起,我不是有意要冒犯你的,只是知道,你在这里等了半天,一定是冷坏了,一时急躁了些。”

我打趣道,“贝勒爷也被冷了半天?”

我原是想缓和气氛的,没料到,承睿冲着我讪笑,有几分失神,“太后娘娘罚我在宫里跪了四个时辰,我一出宫,就赶来见你了,我还以为,你早就离开了。”

“太后娘娘为何要这般重罚你?”

一个王府世子,太后娘娘这般当众重罚,无异于羞辱他了。

承睿低头,手握成拳,重重地打在柱子上,听得他手指发出的咯咯声响。

“国库空虚,全国动乱,朝廷想拿铁路贷外债,打内战,这是自堵活路,泱泱大国,连几个毛贼乱党都对付不了,还谈什么天下和平,千秋万代。”

我好像有点明白,那日伫立于雪地里的承睿,为何那副忧郁的表情,他对朝廷,是怒其不争,哀其不幸。

可是,家国天下事,我从来都不懂。

后来,我随承睿去了长春街,原来,锦盛的京城,藏着这么一群悲苦,贫困的百姓,有病看不起,饿得嗷嗷哭泣的婴孩,裹草当褥的老人。

长春街的百姓,与京城的奢华格格不入。

朱门狗肉臭,路有冻死骨。

我与承睿在长春街的尽头,支了粥铺,我负责赠衣施粥,承睿是王府的人,不方便出面,他负责给大家找活儿做,时有克扣工钱的店铺工厂,承睿再从中周旋。

承睿处身设地为平民做事,在他身上,哪里还有一点贝勒爷的影子。

我取笑承睿,他挽着袖推车的模样,比工人还像工人。

承睿同大家一同啃干馍,打趣说我哄孩子的模样,像个新婚少妇,手忙脚乱。

彼时,总有妇人把我和承睿撮合在一起说笑,承睿总是意味深长地看着我。

如此,父亲一直不知道,我与裕王府贝勒爷认识的,倒成就了白家的善名。

善名扬起,必招恶人。

朝廷借着各种借口,变着法子向白家讨银子,今日为修路募捐,明日为朝廷集粮草,父亲稍有不愿,就搬出君威。

父亲迫于无奈,断了我施粥的银钱,承睿在望春桥卖醉。

他仰头呛笑,“堂堂大清皇朝,连眼皮底下的百姓都养不起,不想着如何生财,却一门心思贪奢,还想打内战。”

“五个手指,自己扳断自己的手指,伤及自身而不自知。”

我夺过承睿的酒壶,“即便我父亲没断我银钱,我们赠衣施粥也不是长久之计, 瓢水如何填满枯井?”

承睿扭头看我,“时欢,其实我不该拉你淌这趟浑水的,你原本活得无忧无虑,你们白家原本是好好的,被我这么一搅,你们平静的日子,都被惊醒了。”

“乱世安宁,不过是奢侈,我们的平静,就算没有你,早晚也是要惊醒的。”我放目看向望春河,河面远处,摇曳着灯光,那些船上,歌声袅袅,情意绵长,歌女不思忧国愁啊。

承睿端详我几分,“时欢,你这么温婉善良,将来谁娶了你,真是好福气。”

我付之一笑,“既是这么好的福气,贝勒爷为何不娶?”

“我敢娶,你敢嫁吗?”

“你敢娶,我就敢嫁?”

我们一个敢言,一个敢应,我权当承睿酒浓情涣,他安静地看着我,眼里有柔色。

只是,我没想到,承睿当真向白家下了聘书,而父亲,想在这动荡的时局下,寻一个倚傍,很爽快就应下这门亲事了。

父亲说,这是他能给我最大的体面,却不知,这体面,有一半是我自己争来。

3.

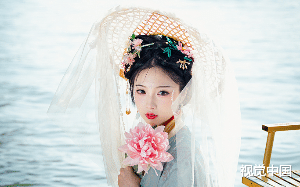

宣统二年,二月初八,吉,宜嫁娶,我嫁进裕王府。

王府的聘礼稍薄,父亲替我备了八十八担的嫁妆,喜乐敲敲打打,从长华街到东城门,再到裕王府。