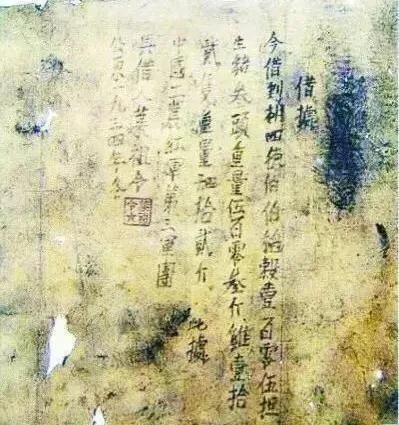

在1996年春,湖南省汝城县一位农民在翻新灶台时发现了一张红军借条,这时闻讯而来的文物商人给出了几千元的报价企图收购这张借条,但此农民却不为所动。不过让他没有想到的是,后来当地政府也派人来了,但和文物商人不同的是,他们是拿着一万五千元现金替红军还债来了。 这一段故事发生在20世纪90年代的中国,一个正在经历社会和经济转型的时代。对于湖南省汝城县这样的偏远地区来说,这个时期是充满变革与机遇的。在这个背景下,胡运海这位普通的农民,在日常生活的琐事中意外发现了一段几乎被遗忘的历史。 故事的开端是在一个春日的清晨,胡运海决定翻新家中多年未动的老灶台。这个看似平常的决定,却意外地揭开了历史的尘封面纱。在拆除灶台的过程中,他在灶砖之间发现了一个锈迹斑斑的铁盒。出于好奇,他小心翼翼地打开铁盒,没想到里面竟藏着一张发黄的纸张,那就是后来引起众多关注的红军借条。 这张借条的发现,不仅仅是一件物品的发现,更是对历史的一次重大发现。随着这张借条的出现,胡运海的生活也开始发生变化。本以为只是一张旧纸片,却引来了文物商人的关注,他们带着钱财,希望能够将这张具有历史价值的借条买走。但胡运海没有被金钱所动,他感觉这张借条背后有更深的意义,决定不卖。 在这个故事的转折点,当地政府得知农民胡运海在翻新家中老灶台时意外发现一张红军借条的消息后,他们采取了一个出乎所有人意料的举动。这不仅是因为这张借条本身所承载的历史价值,更重要的是,政府的反应体现了对历史记忆的尊重和对先辈们的敬意。这一行动不仅在当地社区引发了广泛的关注和讨论,而且也对胡运海个人产生了深远的影响。 当政府代表首次出现在胡运海的门前时,他们的到来并没有引起太大的轰动。在这个偏远的小村庄里,政府官员的出现本就不多见,但大多数人并未将此事与那张被发现的红军借条联系起来。然而,当官员们向胡运海解释他们的来意——以一万五千元现金“还债”,代表着红军当年的承诺时,这一消息迅速在村里传开,成为了村民们茶余饭后讨论的热门话题。 政府官员们的这一举措,虽然在当时社会的经济环境下并非一笔小数目,但他们没有任何犹豫。这一决定的背后,是对那段艰苦岁月中人们相互帮助、共同抗争的纪念。红军借条上记录的不仅是物资的借贷,更是那个时代人们心中的信任与承诺。政府此举,不只是单纯的“还债”,更是一种历史责任感的体现,是对那段历史的致敬,对先辈们精神的传承。 胡运海对这一切感到非常震惊和感动。他原本以为这张借条不过是家中的一件旧物,但没想到其背后隐藏着这么深重的历史意义。当他看到政府官员拿出一万五千元现金时,他的内心经历了复杂的变化。这笔钱对于他来说是一笔不小的数目,可以在一定程度上改善他和家人的生活条件。但在经历了一番思考后,胡运海决定将这笔钱用于更有意义的事情上——捐助当地的学校,帮助改善村里的教育环境。 这一决定,不仅赢得了村民们的尊敬和赞扬,也成为了当地一个温暖人心的佳话。胡运海的行为,不仅展现了他对历史的尊重和对教育的重视,更重要的是,他通过自己的实际行动,将那段历史的记忆和敬意传递给了下一代。孩子们在得知这笔钱的来历后,对于历史有了更深的认识和理解。他们学会了珍惜现在的生活,更加理解了前辈们的牺牲与奉献。 故事的结局并不华丽,但却充满了深意。胡运海的故事,像一面镜子,映照出了社会中每个人的责任和担当。这不仅是对一张红军借条的还债,更是一次历史的回顾和未来的期许。通过这一系列事件的发展,我们看到了历史的力量,以及普通人在面对历史时的选择与责任。这个故事,成为了一段传承下去的记忆,提醒着人们不忘历史,珍惜当下,同时也向未来展望。