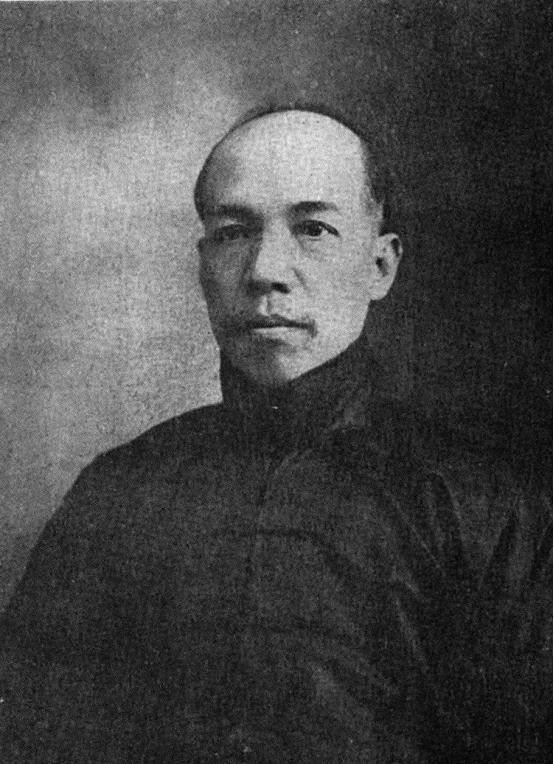

1926年,梁启超出现尿血的症状。他去看西医,西医说要做手术。他去看中医,中医说只需要喝几服中药就好了。最终,梁启超选择了西医,可没想到,最终梁启超却因此殒命,可他却不许家人声张。 1926年的中国,那是新老交替、动荡不安的年代,各种新思想像潮水一样涌来,医学界也不例外。西医开始在中国这片古老的大地上慢慢扎根,但咱们老祖宗传下来的中医,还是深深扎根在老百姓的心里。这两种医学的碰撞和融合,成了那个年代的一大看点。梁启超,这位大思想家、政治家,他看病的选择,不仅关系到他自己的健康,还反映了那个时代社会和文化变化中的矛盾和抉择。 有句老话:“人生就像一段逆行的旅程,我们都是这路上的行者。”这话是宋代大文豪苏轼说的,放在梁启超身上,再合适不过了。梁启超的一生,就是一场不断探索、不断前进的旅行。他不仅是学问家、政治家,还是那个时代的亲历者和推动者。当他突然发现自己身体不对劲,尿里有血,这换成谁都得紧张。但对梁启超来说,这可能就是他这些年劳累过度的结果。自从妻子走了,他心情一直不好,就用烟酒来麻痹自己。再加上不分昼夜地工作,身体自然就垮了。所以,这尿血,对他来说,更像是早晚会发生的事。梁启超碰到这么个事儿,他头一反应是去了家附近的医院瞧瞧。大夫简单查了查,告诉他肾可能有点问题,得赶紧动手术。不过,梁启超对西医那套有点保留,没当场答应。他转头找了位老朋友,这位朋友还是个挺有名的中医大夫。 中医大夫给他从头到脚瞧了遍,说没啥大问题,吃几副中药调理调理就好。梁启超一听心里头轻松不少,照着方子吃了好几个月,感觉确实好多了。可就在他以为要雨过天晴的时候,尿里头又开始带血了,还比以前厉害。 家里人都急眼了,非要他再去大医院看看。这回梁启超去了北京协和医院,大夫们用了一堆高科技手段检查,最后在他右肾上发现了个小黑点,说是这玩意儿闹的尿血。大夫们说,要想彻底解决问题,得把右肾摘了。梁启超心里直打鼓,但眼瞅着病情不等人,也就点头答应了手术。做完手术后,梁启超满心以为能跟病痛说拜拜了,但没想到,尿血这毛病非但没跑,还越来越猖狂。协和医院的头儿和一群花大价钱请来的西医高手急了眼,研究来研究去,得出个让人大跌眼镜的结论:梁启超这尿血,不是肾的问题,是牙闹的!于是,他们一合计,给梁启超拔了几颗牙。 可你猜怎么着?这法子不灵,梁启超的病反而更重了,高烧不退,跟火炭似的。协和医院一看,没辙了,说梁启超得的是个稀罕病,血止不住地往外流,现在还治不了。 梁启超这身子骨啊,被这一波接一波的治疗折腾得够呛,越来越弱。他儿子心疼得不行,想去找政府说理,想给老爹讨个说法。可梁启超一听,立马拦住了,他说西医虽然没治好自己的病,但对咱们国家的医学进步那是大大的有功。他不想因为自己,让西医在中国站不住脚,更不想成为医学往前走的绊脚石。梁启超在多年的病痛折磨后,于1929年平静地离开了人世。他的离世,不仅让家人沉浸在无尽的哀伤中,也让无数仰慕他的人深感遗憾。在生命的尾声,梁启超选择了沉默,他不愿自己的遭遇成为攻击西医的口实。这种为了大局、超越个人得失的胸怀,正是他作为知识分子的担当与使命的体现。 梁启超的故事,是关于生命、疾病,更是关于选择、责任的一段传奇。在旧与新、个人与集体的交织中,他用自己的生命书写了知识分子的担当。在那个变革的时代,他的选择既是对命运的抗争,也是对国家未来的深刻思考。 梁启超的一生,是不断探索与实践的旅程。他告诉我们,面对未知和挑战时,要保持开放的心态,勇于尝试新事物;同时,也要坚守内心的信念,不抛弃传统的力量。在科学与人文之间找到和谐共存的方式,才是推动社会不断向前的关键。