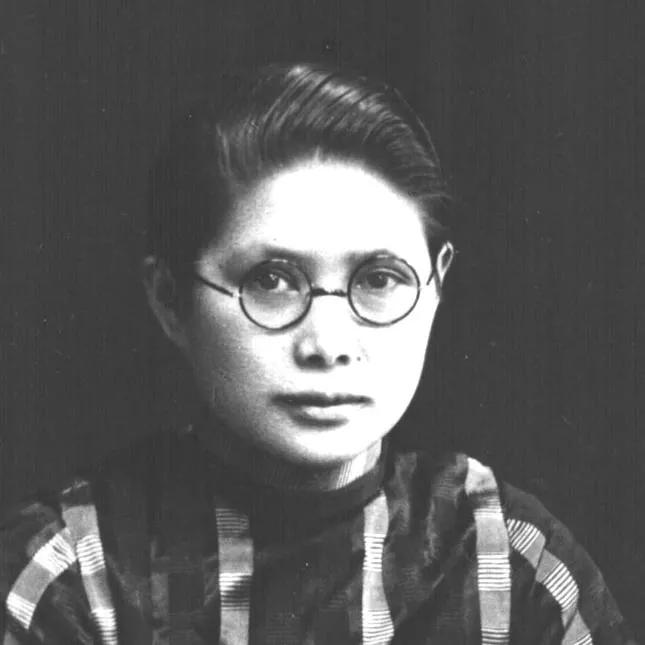

1915年的春天,一封跨越千山万水的信件,悄然落在了卢慕贞的手中,信中字迹铿锵有力,却也透露出难以言喻的沉重——孙中山,这位被时代洪流推至浪尖的革命先驱,以笔为媒,向他的发妻卢慕贞坦露了心迹:“吾心已有所属,彼女为基督信徒,难容于妾室之位。唯愿与你,和离而终。” 本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考。 卢慕贞,这位出生于1867年广东香山的温婉女子,自幼便沐浴在书香门第的熏陶之下,其家族累世积善,家风淳厚。然而,尽管出身名门,卢慕贞的思想深处仍不可避免地烙印着旧时代的痕迹,那份对传统的恪守与尊重,如同一道无形的枷锁,束缚着她对自由于爱情的渴望。 卢慕贞的父亲卢耀显,一位勇于开拓的商人,曾远赴美国檀香山寻求商机。正是这次远行,让卢家与孙中山家族结下了不解之缘。两家长辈的慧眼识珠,加之卢慕贞自身的勤劳与善良,使得这段婚姻在未征得当事人同意的情况下,便已悄然定下。新婚之夜,烛光摇曳,卢慕贞望着眼前这位身材挺拔、气宇轩昂的丈夫,心中满是羞涩与憧憬。然而,她未曾料到,这桩婚姻,对她而言,将是一场漫长而孤独的守候。 孙中山,这位心怀天下的革命者,他的眼中不仅有家的小天地,更有国家民族的大未来。他渴望的是推翻封建专制,建立民主共和的壮丽事业,而非柴米油盐的平淡生活。因此,新婚不久,他便毅然决然地离开了家乡,前往香港求学,留下卢慕贞一人在家中默默承担起照顾公婆、操持家务的重担。 卢慕贞,这位传统意义上的贤妻良母,用她的坚韧与无私,默默支持着孙中山的革命事业。她深知丈夫的心不在此,却从未有过半句怨言。每当孙中山归来,她总是以最温暖的笑容迎接,用最细腻的双手为他缝制衣物,用无微不至的关怀抚平他旅途的疲惫。然而,她的内心深处,也藏着一份难以言说的孤独与渴望,她渴望丈夫能多陪陪她,渴望他们的婚姻能像寻常夫妻那样,充满温馨与甜蜜。 然而,命运似乎总爱与人开玩笑。当孙中山在日本与宋庆龄相遇,并渐渐被这位年轻女子的才情与智慧所吸引时,他知道自己必须做出一个艰难的决定。他支持“一夫一妻制”,不愿让宋庆龄委屈为妾,于是,他提笔给卢慕贞写下了那封离婚信。 收到信的那一刻,卢慕贞的心中五味杂陈。她没有哭闹,没有责备,只是静静地听完儿子的转述,然后提笔在信上写下了一个“可”字。这个字,既是她对孙中山决定的尊重,也是对自己命运的无奈接受。她深知,自己无法给予孙中山想要的生活,也无法阻止他追求自己的幸福。于是,她选择了放手,成全了孙中山与宋庆龄的爱情。 离婚后,卢慕贞并没有沉溺于悲伤之中。她回到了澳门,开始了自己独立的生活。她用自己的方式,继续支持着孙中山的革命事业,同时也关注着国家的命运和民族的未来。她积极参与抗日救亡活动,为抗日游击队提供物资援助,用自己的行动诠释着对国家和民族的忠诚与热爱。 岁月如梭,转眼间卢慕贞已步入晚年。她依然保留着孙中山留给她的所有物品,那些信件、照片、衣物……每一件都承载着她对孙中山的深深思念与无尽怀念。她用自己的后半生,默默守护着这份珍贵的记忆,直到生命的最后一刻。 1952年,卢慕贞在澳门安详离世,享年85岁。她的一生,虽然充满了坎坷与不易,但她却始终以一颗宽容与理解的心,面对生活中的种种挑战与变故。她用自己的行动诠释了什么是真正的爱情与牺牲——不是占有与束缚,而是放手与成全。她用自己的生命书写了一段关于爱与奉献的传奇故事,让后人永远铭记于心。 参考资料:羽籽柔 (免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。对此您有什么想说的呢?