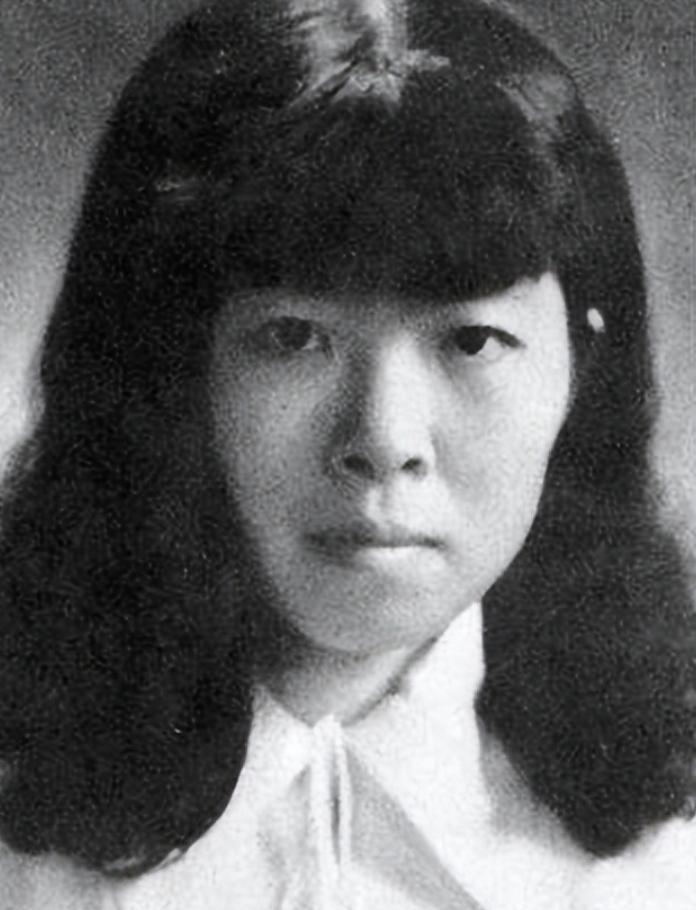

在中国现代文学的长河中,萧红以她尖锐而深刻的笔触,为底层人民与女性命运留下了不可磨灭的印记。 她的短暂一生充满了悲剧,却在文学中迸发出令人震撼的力量。从家国之思到个人情感,她用血泪书写了女性的困境与挣扎,同时也展现了对社会不公的抗争。 萧红的生命历程充满了颠沛流离,正如那个时代的中国。生于战乱频仍的东北,她不仅是日本侵略的见证者,也是封建社会重男轻女思想的受害者。 她的童年虽有祖父的疼爱,却被父亲和祖母的冷漠和暴力所笼罩。家庭的冷酷无情为她日后的反叛与逃离埋下了伏笔。 萧红早年的私奔行为,被视为对父权制家庭的彻底反抗。然而,这次反抗并没有带来她渴望的自由,反而引发了她人生的第一场情感灾难。 经济上的窘迫和表哥的背叛让她尝尽人情冷暖,甚至不得不与她并不爱的王恩甲同居。 在这些男性关系中,萧红的身份始终处于被动的状态。无论是王恩甲的无能、萧军的背叛,还是端木蕻良的自私,男人对她而言更像是一根救命稻草,却从未给予她真正的支撑。 这种对男性的依附,正是她自身矛盾的缩影:她既渴望摆脱男权,又无法完全脱离男性的庇护。 萧红的一生,被三段重要的感情所缠绕。 但无论是与王恩甲的无奈结合,还是与萧军的才情碰撞,抑或是与端木蕻良的晚年相伴,她始终未能得到真正的幸福。 她的感情世界充满了冲动与盲从,却鲜有平等与尊重。 与萧军的关系,堪称她一生中最为复杂的一段感情。起初,两人志趣相投,因文学创作而结缘。 然而,随着萧红在文坛上的声誉逐渐超过萧军,这段感情的裂痕也逐渐显现。 萧军的大男子主义和不忠,最终让萧红选择了分开。分离的代价,是她精神世界的再次崩塌。 萧红的最后一段感情,是端木蕻良。然而,端木蕻良的懦弱与自私并未给予她晚年的慰藉。 反而,在她病重之时,他选择了独自逃离,将萧红抛给他人照顾。这段感情,成为她生命中最后的伤口。 也或许这样颠沛流离的生活,让萧红的文学作品以深刻的悲悯和冷峻的现实主义著称,她用笔尖剖析女性的生存困境,挑战男性视角主导的文学传统。 在她的作品中,《生死场》和《呼兰河传》尤为典型。她笔下的女性角色不再是传统文学中温顺的“贤妻良母”,而是满怀痛苦和无奈的挣扎者。 她通过小说中的人物,将个人的苦痛投射到家国命运之上。 在《呼兰河传》中,她以童年的视角,描绘了东北小镇上女性在男权社会中难以喘息的生存状态。 同时,作品中那种面对无常生活的自嘲与苦涩,也折射了萧红个人的生命体验。 尽管情感生活充满了破碎与失落,萧红在文学上的成就却足以让她超越同代作家。 她不仅关注女性个体的悲剧,更将目光投向了整个社会的动荡与变迁。 在她的笔下,底层人民的麻木与抗争、女性的挣扎与屈从,都被真实而冷静地记录下来。 1942年,萧红在香港因肺结核去世,年仅31岁。她的一生充满了苦难,但也因此迸发出不凡的力量。 她以自身的悲剧人生,为现代文学贡献了独特的女性视角和深刻的社会批判。