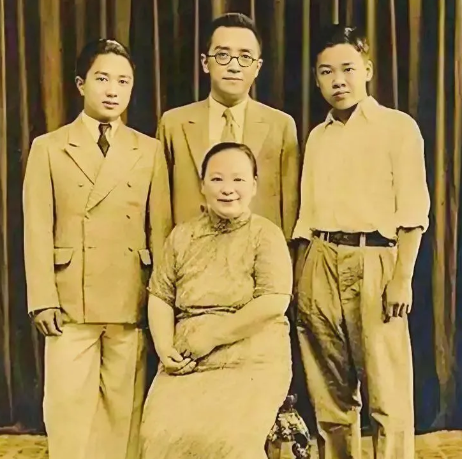

1962 年,70 岁的胡适与世长辞,竟有 10 万人参加了他的葬礼。葬礼当日,江冬秀哭着询问长子胡祖望:“你弟弟为何还未抵达啊!”胡祖望听后,低着头回了一句话,江冬秀听罢,哭得愈发凄惨了。 胡适,中国现代文学的巨擘,于1891年出生于安徽绩溪一个书香世家。早年留学美国,成为杜威哲学的狂热信徒,后回国推动新文化运动,深刻影响了中国现代思想文化的走向。胡适的家庭生活则充满了波折,尤其是与他的两个儿子的关系。大儿子胡祖望相对稳重,而小儿子胡思杜的命运则格外坎坷。 1962年的台北,春风带着丝丝凉意,胡适的葬礼在这样的气候中显得尤为肃穆。这一天,天空阴沉,偶尔透出的阳光也被厚厚的云层遮挡,仿佛天也为这位伟大学者的离去而感到哀伤。台北的街道两旁,行人的脚步匆匆,偶有行过的人停下,投以同情的目光,谈论着即将举行的葬礼。 葬礼的场地被布置得庄严而简朴,白色的花环和黑色的缎带相映成趣,体现了对胡适这位学者的最高敬意。胡适的遗像放在灵堂正中,他生前的照片里总是面带微笑,但今天这微笑背后却藏着无尽的悲伤和无奈。家属席前,胡适的遗孀江冬秀静静坐着,面容憔悴,眼中不时滑落下泪珠,她的身旁是坚定站立的长子胡祖望。 葬礼上,亲朋好友络绎不绝,许多人悄声哭泣,不仅因为胡适的离去,也因为这位伟大学者留下的精神遗产。然而,尽管场面庄重,人群中却不见胡适的小儿子胡思杜的身影。这一点,不仅令江冬秀心中倍感疑惑,也让不少知情的亲友心中暗生波动。 随着仪式的进行,人群中传来低沉的颂经声,长子胡祖望时不时地向四周望去,似乎在寻找着什么。江冬秀终于忍不住,颤声向身旁的胡祖望询问:“思杜呢?他怎么还没有到?”声音中满载着不解和期待,每个字都透露出对小儿子的深深牵挂。 胡祖望听到母亲的问话,心中一紧,神色顿时黯淡下来。他低下头,声音几乎是在颤抖:“妈,他...他五年前就已经...”话语未完,但已经足够让江冬秀听出了事情的严重性。 听到这消息的江冬秀面色瞬间苍白,身体晃了一下,旁边的亲友赶紧上前搀扶。整个场景陷入一片死寂,周围的人开始低声交谈,试图探询究竟发生了什么事情。胡祖望默默地扶着母亲坐下,深吸了一口气,继续说:“五年前,思杜...他选择了结束自己的生命。” 江冬秀如遭雷击,泪流满面,身体不由自主地颤抖起来。胡祖望紧紧握住母亲的手,尽力给予她支持。葬礼继续进行,周围人的哭声更加响亮,但对于江冬秀而言,这一切仿佛都变得遥远和模糊。 随着葬礼的结束,胡适被缓缓送往他的最终安息之地。而江冬秀,则被家人搀扶着,步履蹒跚地离开了葬礼现场。从此,胡适的生命故事画上了句号,而胡思杜的缺席,成为了这场葬礼上一个永恒的遗憾。 这一刻,胡祖望意识到,他需要告诉所有人,尽管弟弟已经离世多年,但他在家人心中永远有着一席之地。他决定在父亲的墓碑旁,为胡思杜也立一块墓碑,象征着即使他们在世间已无法相见,至少在这片安宁的土地上,他们可以永远团聚。 葬礼结束后的数日,胡祖望着手中的照片,每一张都是关于他弟弟的回忆。在这宽敞的书房中,胡祖望深深陷入了沉思。他反复审视着弟弟生前的笑容,心中涌起一种无法言说的失落和疼痛。他决定,在这个冬日的落日余晖中,去墓园为弟弟选址,准备在旁边空出的一块地上立一块新的墓碑。 天色渐渐暗下来,胡祖望站在已经完成的墓碑前,墓碑简洁而庄重,上面刻着胡思杜的名字和生平简介,还有一句诗:“此生未完,愿在天堂续写。” 胡祖望目光黯混,轻轻抚摸着墓碑的冷石,仿佛能感受到弟弟的存在。 胡适的去世和胡思杜的早逝给胡家带来了巨大的悲痛,这在胡适的葬礼上得到了充分体现。江冬秀在短时间内承受了丈夫和儿子双重丧失的打击,这对一个年老的母亲来说是极大的心理和情感考验。长子胡祖望在处理家族悲剧和维持家庭尊严方面显示了极大的责任感。 在台北的家中,江冬秀独自坐在窗边,望着窗外的月光,心中无尽的思念和悲伤如同夜色一般浓重。每当夜深人静,她总是不禁想起丈夫那温暖的笑容和弟弟那叛逆却充满活力的身影。她的心仿佛被一只无形的手紧紧握着,呼吸都变得困难。 胡思杜的死虽然在当时未引起广泛关注,但在其父去世后,这段历史被重新关注,使得外界对胡家人的命运有了更深的同情与理解。胡适作为学者的贡献与他作为父亲在家庭中的角色被重新评估,显示了公众人物私生活的复杂性和多面性。 在那个冬日的夜晚,胡祖望再次回到墓地,手中捧着那本新出版的书。他轻轻放在父亲的墓碑前,低声说:“爸爸,这是给您的,也是给思杜的。希望你们在天国可以看到,你们的故事会一直被人们记住。” 夜风轻轻吹过,仿佛是父子之间的对话,温暖而又沉重。胡祖望站起身来,望着星空,心中充满了对未来的希望和对过去的敬意。他知道,这段家族的历史,是他一生的负担,也是他一生的荣耀。

大牛

糊尸

大牛

糊💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩