1933年,主席躲进农妇家,谁料在敌人搜查时,农妇却说:“你们要找的人就藏在我家里!”没曾想就是这一句话,26年后,她作为贵宾,被毛主邀请登上了天安门城楼!

黄袍山脚下的一个普通农家,成为了中国革命史上一段鲜为人知却意义非凡的传奇。 在20世纪30年代初期,中国正处于内忧外患之中。国民党的“围剿”让共产党处于极其危险的境地。就在这个风雨飘摇的年代,黄菊喜的家成为了革命火种得以延续的一个关键节点。

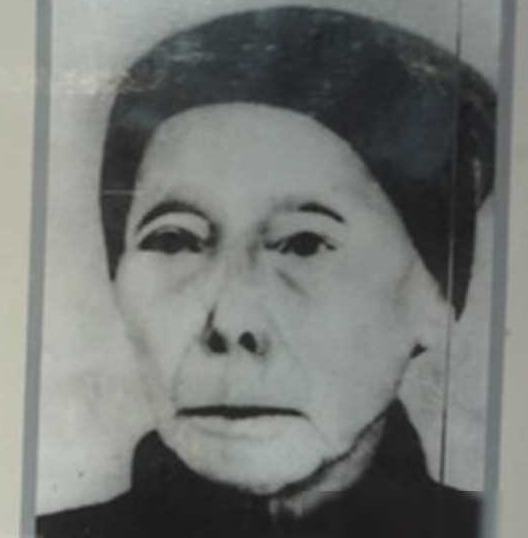

黄菊喜出身贫寒,从小就被迫成为童养媳,命运的不公并没有磨灭她对生活的热爱和对公平的渴望。

她虽然没有受过正规教育,却拥有着超乎寻常的智慧和勇气,这种品质在她后来的人生中发挥了决定性的作用。

1927年的一个冬日,两个陌生人来到黄菊喜家避雨,这两个人就是毛泽东和罗荣桓。

黄菊喜以其天性的热情款待了他们,在交谈中,毛泽东被这位农妇的睿智和胆识所打动。

他们谈论了村里的变化,谈论了天下大事,黄菊喜虽然不识字,但她对世事的洞察力让毛泽东惊讶不已。

就是在这次偶然的相遇中,毛泽东向黄菊喜介绍了共产党的理念。

黄菊喜虽然不能完全理解这些复杂的政治理论,但她从内心认同了共产党为穷苦人谋利益的宗旨,这次会面在黄菊喜心中种下了一颗革命的种子。

从那以后,黄菊喜的家就成为了共产党在当地的一个秘密联络点。

她不仅自己积极支持革命事业,还鼓励自己的孩子们参军报国,她的大儿子吴朝义在她的支持下加入了红军,在战场上英勇作战,多次立功。

然而,1933年的一天,命运给黄菊喜出了一道艰难的考题。

那天,被敌人追捕的毛泽东来到了黄菊喜家寻求庇护,黄菊喜毫不犹豫地接纳了这位多年未见的老朋友,将他藏在了自己家中。

正当毛泽东躲藏期间,敌人的搜查队来到了村子里。他们威胁村民,如果不交出毛泽东,就要屠村,面对这种情况,毛泽东决定自首,以免连累无辜百姓。

就在这千钧一发之际,黄菊喜想出了一个惊人的计策。

她对敌人说:“你们要找的人就在我家!”这句话让在场所有人都惊呆了,敌人兴奋地跟着黄菊喜进入屋内,却看到的是黄菊喜的小儿子吴朝炳。

原来,吴朝炳和毛泽东长得有几分相似,在那个没有高清照片的年代,这种相似足以以假乱真。

黄菊喜用自己儿子的生命换取了毛泽东的安全,吴朝炳被带走后壮烈牺牲,而毛泽东则安全脱险。

这一事件深深地震撼了毛泽东,他亲眼目睹了一个普通农妇为了革命事业所做出的巨大牺牲,这种大义凛然的精神让他更加坚定了继续革命的决心。

黄菊喜的牺牲并未止步于此,她的其他子女也先后加入了革命队伍。

她的大儿子吴朝义在一次战斗中为掩护战友牺牲,另一个儿子在1934年的一次战斗中身中数枪而亡,她的女儿吴凤桂也在一次战斗中负伤牺牲。

也正是接连的丧子,让黄菊喜明白了一个道理:只有革命成功,才能彻底改变穷人的命运,才能告慰她牺牲的儿女。

黄菊喜的事迹在当地传为佳话,人们亲切地称她为“红军的母亲”。

她不仅将自己的儿女奉献给了革命,还在民间积极进行宣传动员工作,为党传递情报,成为了一名不折不扣的地下工作者。

1959年,新中国成立十周年之际,一个特殊的身影出现在了天安门城楼上。这个人就是已经年迈的黄菊喜。

当年那个藏匿毛泽东的农妇,如今受到了国家最高规格的礼遇,站在天安门城楼上,黄菊喜望着下面熙熙攘攘的人群,望着那面鲜艳的五星红旗,不禁热泪盈眶。

她想起了自己牺牲的儿女,想起了那些艰苦卓绝的岁月,此刻,她终于可以告慰九泉之下的亲人——他们的牺牲没有白费,新中国真的建立了。

毛泽东站在黄菊喜身边,紧紧握住她的手,两位老人相视而笑,眼中饱含着对过往的追忆和对未来的期望。

毛泽东深知,正是千千万万个像黄菊喜这样的普通人的付出,才换来了今天的胜利。

黄菊喜的故事,是中国革命历程中无数感人故事的缩影,它告诉我们,历史不仅是由伟人创造的,更是由无数普通人用血肉之躯铸就的。

如今,在黄袍山脚下,人们为黄菊喜立了一座纪念碑。每年都有无数人来此缅怀这位普通却伟大的农妇,她的故事一代代传颂,激励着后人不忘初心,继续前进。