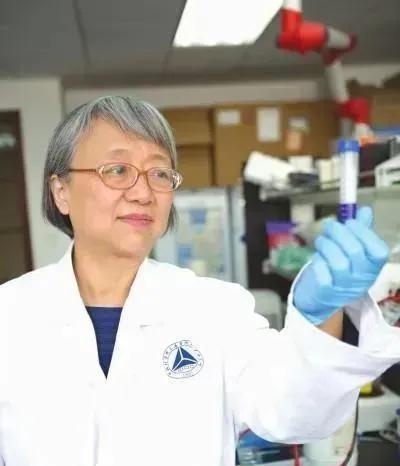

“虽然中国培养了我,但我还是决定留在美国!”当年,身为上海首位高考状元和公费留学生袁钧瑛,在国家需要时却选择留在美国,加入美国国籍。然而,这些年,她竟然说:“想叶落归根”! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 上世纪八十年代国家为了培养高科技人才,选拔优秀学子公费送往美国留学。 上海姑娘袁钧瑛就是其中一员,这个从小在书堆里泡大的知识分子后代,硬是走出了一条与众不同的道路。 袁家在上海算得上书香门第。 祖父袁开基是医学院药学专家,伯父袁承业后来成了中科院院士,父母都在医科大学教书。 袁钧瑛打小跟着长辈在实验室转悠,别的孩子玩泥巴,她蹲在显微镜前看细胞。 1966年变故发生时,她刚上小学,家里藏书被抄走大半,父母顶着压力继续教她读书。 别人家孩子背语录,她躲在阁楼里翻医书。 1977年恢复高考的消息传来时,19岁的袁钧瑛正在纺织厂当女工。 听到广播里传来"恢复高等学校招生考试"的公告,她攥着棉纱的手直发抖,汗津津的工作服贴在背上,车间里轰隆隆的机器声突然变得特别遥远。 当天夜里,全家围坐在十平米的老房子里,父亲用钢笔在草稿纸上划拉公式,母亲把珍藏多年的教科书从床底木箱里翻出来。 那年冬天上海特别冷,考场窗户结着冰花。 袁钧瑛裹着母亲织的毛线手套答题,钢笔水冻得写不出字,哈两口气接着写。 放榜那天,弄堂里炸了锅——纺织厂女工考了全市理科状元。 街坊们端着搪瓷缸子凑热闹:"老袁家闺女要进复旦啦!" 在复旦生物系的四年,袁钧瑛像是饿汉扑在面包上。 当时国内实验室设备简陋,她就抱着英文文献啃,硬是把图书馆里发黄的外文期刊翻得卷了边。 毕业时正赶上国家选派留学生,全国两万五千人考试,她考了第二名,拿到了哈佛大学的入场券。 1982年秋,虹桥机场候机厅里,24岁的袁钧瑛攥着机票的手沁出汗。 父亲反复叮嘱:"学成就回来,国家等着你们建设。" 飞机起飞时,她盯着舷窗外渐渐变小的黄浦江,心里想着三五年就回来。 到了哈佛才见识到什么是真正的科研殿堂。 实验室里那些闪着金属光泽的仪器,图书馆里望不到头的专业书籍,还有那个后来拿诺贝尔奖的导师罗伯特·霍维茨。 这个美国老头发现中国姑娘做实验不要命,经常凌晨两三点还泡在实验室,干脆把自己的门禁卡给了她。 1989年拿到博士学位时,国内正处在特殊时期。 同期出国的同学多数选择回国,袁钧瑛却陷入两难。 她的细胞程序性死亡研究正处在关键阶段,哈佛开出的条件也诱人。 终身教职、顶尖实验室、每年百万美元的研究经费。 更现实的是,当时国内连像样的低温离心机都难找。 父亲连着写了十几封信催她回国,信纸上的钢笔字力透纸背:"国家培养你不容易!" 袁钧瑛把信锁进抽屉,转身继续做实验。 直到校方说必须入籍才能当教授,她站在移民局宣誓时,耳边嗡嗡响着当年飞机引擎的轰鸣。 留在美国的决定让家里炸了锅。 大伯气得三年没跟她说话,母亲在电话里哭:"咱们家还没出过外国人。" 倒是丈夫俞强理解她。 这对复旦校友在异国他乡相恋结婚,俞强后来先一步回国效力,成了中科院的研究骨干。 新世纪伊始,袁钧瑛突然频繁回国。 先是帮着筹建中科院的交叉研究中心,后来干脆在上海张江搞起了联合实验室。 学生们发现这个美国院士没架子,白大褂口袋里总装着大白兔奶糖,碰上好苗子就推荐去哈佛深造。 有老同事私下嘀咕:"年轻时不肯回来,老了倒积极。" 争议最大的要数2017年她入选美国科学院院士。 网上有人翻旧账,说公派留学花的是老百姓的血汗钱。 也有学者替她说话,说这些年她带回来三十多项专利技术,培养的博士生遍布国内重点实验室。 如今六十多岁的袁钧瑛还在中美两头跑。 波士顿的实验室挂着中国结,上海的办公室摆着自由女神像模型。 有人问她退休打算,她总说"实验室就是家"。 倒是她丈夫俞强常跟学生打趣:"我们家老太太在太平洋上空飞的里程,够绕地球二十圈。" 关于要不要让她回国养老的争论,科技部的老领导说得实在:"能做事的时候多做事,比争论身份要紧。科学家的人生不是非黑即白的选择题,有时候得在破折号里找答案。" 这话传到袁钧瑛耳朵里,她正在调试新到的质谱仪,头也没抬说了句:"仪器插头得用转换器,科研成果可不用。" 对此您怎么看呢? 主要信源:(上观新闻——世界细胞死亡领域开拓者袁钧瑛:全职回到中国,希望做出更大突破)