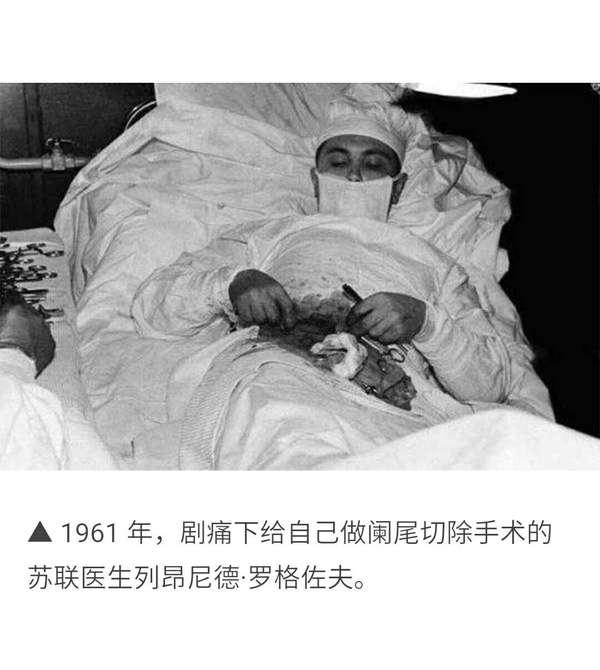

1961年,南极考察站里,27岁的苏联医生满头大汗地给自己注射麻醉剂后,用刀切开自己的肚皮,将手伸进腹腔。 1961年,27岁的苏联医生列昂尼德·罗格佐夫正在南极洲执行考察任务。那是个与世隔绝的地方,冰雪覆盖,气温低到让人哆嗦。作为考察队唯一的医生,他负责队友们的健康。可谁也没想到,危险会降临到他自己身上。那天,他突然觉得右下腹一阵剧痛,还伴着高烧和恶心。凭着多年行医经验,他马上意识到:这是急性阑尾炎。如果不及时手术,阑尾可能破裂,感染整个腹腔,后果不堪设想。 问题来了:南极考察站没有第二位医生,最近的救援站远在几千公里外。当时正值极地冬季,暴风雪肆虐,飞机根本飞不过来。他向总部发了求救信号,可得到的回复是“尽力自救”。这不是推卸责任,而是现实太残酷。罗格佐夫明白,活下去的唯一办法,就是自己给自己动手术。 这个决定听起来简单,做起来却难如登天。自己给自己开刀,光想想就让人头皮发麻。手术需要麻醉,可麻醉药会让人意识模糊,手脚不听使唤。他只能用局部麻醉,麻住肚子,但脑子得保持清醒。更麻烦的是,他身边的队友全是外行,连递个工具都得现教。罗格佐夫没有退路,他冷静下来,召集了几名队友,简单分工:一个递器械,一个拿镜子帮他看清手术部位,还有一个随时待命,以防他撑不住昏过去。 医疗室条件简陋,设备少得可怜,连手术台都是临时拼凑的。罗格佐夫知道风险巨大:万一失手伤了大血管,或者麻醉剂量没控制好,他可能当场没命。但他没时间犹豫,疼痛越来越剧烈,死亡的阴影步步逼近。他咬咬牙,决定赌一把。 手术开始了。罗格佐夫先给自己注射了局部麻醉剂,等药效上来后,他拿起手术刀,划开了自己的腹部。麻醉只能缓解一部分疼痛,他得一边忍着,一边保持手稳。鲜血流出来,他靠着队友举的镜子,摸索着找到肿胀的阑尾。整个过程,他头晕眼花,几次差点握不住刀。麻醉带来的眩晕和身体的剧痛交织在一起,但他硬是凭着一股意志力撑了下来。 105分钟后,他终于切除了阑尾,用缝合线一点点把伤口缝好。手术结束时,他满头大汗,几乎虚脱,昏了过去。队友赶紧把他抬到床上,小心照料。几天后,他醒过来,发现高烧退了,腹痛也减轻了。几周后,伤口慢慢愈合,他甚至自己拆了线,恢复了正常。 罗格佐夫活下来了,这件事传回苏联,立马成了大新闻。报纸头条称他为“南极英雄”,连西方媒体都惊叹不已。一个27岁的年轻人,在冰天雪地里自己给自己开刀,这不仅是医学奇迹,更是人类精神的壮举。他的故事被写进书里,成了探险史上的经典案例。 这件事还给当时的苏联政府敲了警钟。南极考察条件太艰苦,队员的健康问题不能忽视。后来,他们加强了体检和应急措施,避免再有人陷入这种绝境。罗格佐夫的壮举,某种程度上推动了极地考察的安全升级。 罗格佐夫不是什么超人,他就是个普通医生,平时可能也怕疼、怕冷。可关键时刻,他展现出的冷静和勇气,让人佩服得五体投地。这让我想起中国的刘伯承将军。1920年代,他眼部受伤,手术时拒绝麻醉,硬是让德国医生缝了72针,只为保持清醒指挥战斗。医生都叫他“军神”。罗格佐夫和刘伯承,一个在冰原,一个在战场,都用行动证明了人在绝境中的潜力有多大。 他的故事还有个特别的地方:真实。没有任何夸张或美化,就是一个普通人面对生死时的抉择。他没把痛苦挂在嘴边,也没抱怨环境恶劣,就是默默做了该做的事。这种低调的硬气,反而更打动人。 现在想想,罗格佐夫的故事离我们并不远。咱可能不会跑到南极给自己开刀,但生活里总有各种“绝境”:工作上的deadline,家庭里的突发状况,甚至身体的小毛病。关键时候,能不能冷静下来,靠自己扛过去?这才是他留给我们的财富。 再说说医学角度。这事儿虽然发生在60多年前,可放到今天也够震撼。现代医学再发达,遇到极端情况,医生也得靠经验和胆量顶上。罗格佐夫用最原始的办法,干成了最不可思议的事,这不光是技术活,更是精神力量的胜利。 他的影响还不止于此。南极考察是人类探索未知的一部分,罗格佐夫的故事告诉后人:再恶劣的环境,也挡不住人的求生欲和智慧。这点对现在的科研、探险,甚至普通生活,都挺有启发。 罗格佐夫后来回了苏联,继续当医生,低调地过完了一生。他没把自己当英雄,可他的故事却成了传奇。换成你我,能不能在那种情况下稳住自己,赌一把活下去?他的经历让人感慨:人啊,有时候真能被逼出奇迹。