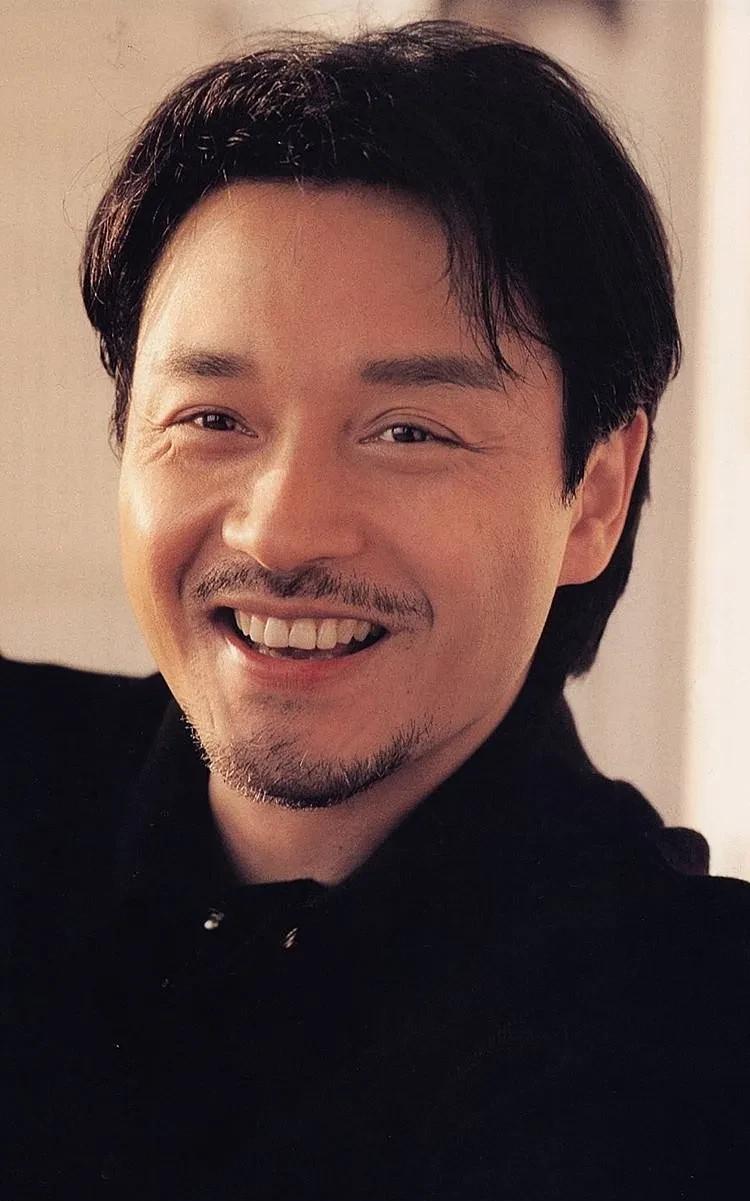

王导近期在访谈中剖析张国荣2003年坠楼悲剧的“三大原因”——转型导演梦碎、抑郁症折磨及性取向舆论压力,并称其为“唯一看走眼的演员”。 #王晶透露张国荣自杀三大原因# 王导这一言论引发网络争议,也促使公众重新审视巨星陨落背后的复杂真相。笔者结合信息梳理与个人观点分述如下: 王导所述“三大原因”的合理性存疑,简化了抑郁症的复杂性 导演梦碎的致命性被放大。王导称2002年张国荣筹备导演处女作《偷心》时,因内地投资富豪入狱导致项目流产,使其陷入“无法向合作演员交代”的自责言论。 但精神科医生指出,该事件归因忽略抑郁症的生理本质:张国荣患的是大脑化学物质失衡的“生理性抑郁症”,发作时伴随“被撕裂般的剧痛”,且早在2002年11月就曾自杀未遂。项目失败或是压垮骆驼的最后一根稻草,但非根本原因。 治疗依从性问题折射时代局限。王导批评张国荣“未规律服药”、医生“未强制干预”,却未提及深层社会背景:当时公众对抑郁症污名化严重。张国荣因惧怕被媒体渲染为“精神病”,拒绝公开就医,仅秘密约医生到家问诊,甚至求助泰国白龙王遭拒。这种“病耻感”源于90年代香港对心理疾病的认知匮乏,非个人意志能克服。 个人行为取向和舆论压力长期性被低估。王导提到张国荣因《金枝玉叶》公开性取向遭媒体恶意攻击(如被扔鸡蛋、丑化造型),但未强调其持续性伤害。从1997年演唱会公开感谢唐鹤德后,他长期被狗仔围堵、谣言中伤(如“患艾滋病”),完美主义性格使其深陷“自我证明”的执念。遗书中“这一年很辛苦”印证舆论环境对其精神的慢性侵蚀。 王导“看走眼”论暴露娱乐工业的功利性,反衬张国荣的艺术纯粹性 王导称早期认为张国荣“演技一般”,直到《金枝玉叶》才认可其巨星地位,此言论被批“贬低成就”且与事实矛盾。选择性忽视艺术成长轨迹。张国荣早在《阿飞正传》(1991)获金像影帝,《霸王别姬》(1993)更征服戛纳,成为柏林电影节首位亚洲男评委。 商业导演与艺术先锋的价值观冲突。张国荣曾公开拒绝出演王导电影,暗示创作理念不合。王导以票房衡量价值,而张国荣追求角色深度(如《异度空间》中入戏至精神崩溃),这种艺术纯粹性恰是资本主导的娱乐圈的稀缺品。 媒体责任与公众反思:悲剧的当代启示 警惕“归因简化”对逝者的二次伤害。抑郁症是遗传、生理、环境等多因素交织的疾病,王导的“三大原因”框架虽含部分事实,但易误导公众将自杀归咎于个人抗压能力,忽视病理本质。遗书提及“Depression”而非具体事件,已说明一切。 进步与遗憾并存的现实意义。张国荣的离世客观上推动了香港对抑郁症的重视,但当下讨论中仍见“消费逝者”嫌疑。 若当年社会少一分偏见、媒体多一分善意,结局或可改写。这也警示当下:心理健康支持体系的完善,远比事后剖析更重要。 张国荣的陨落是时代局限与个人苦难共振的悲剧。与其纠缠“原因”,不如铭记他留下的艺术遗产:程蝶衣的痴狂、欧阳锋的孤绝……那些角色中燃烧的生命力,才是对痛苦最有力的反抗。 正如《阿飞正传》所言:“无脚鸟”终得栖息,而世人应学会倾听风中那些未尽的叹息。 【注】图片及参考信息来源 潇湘晨报